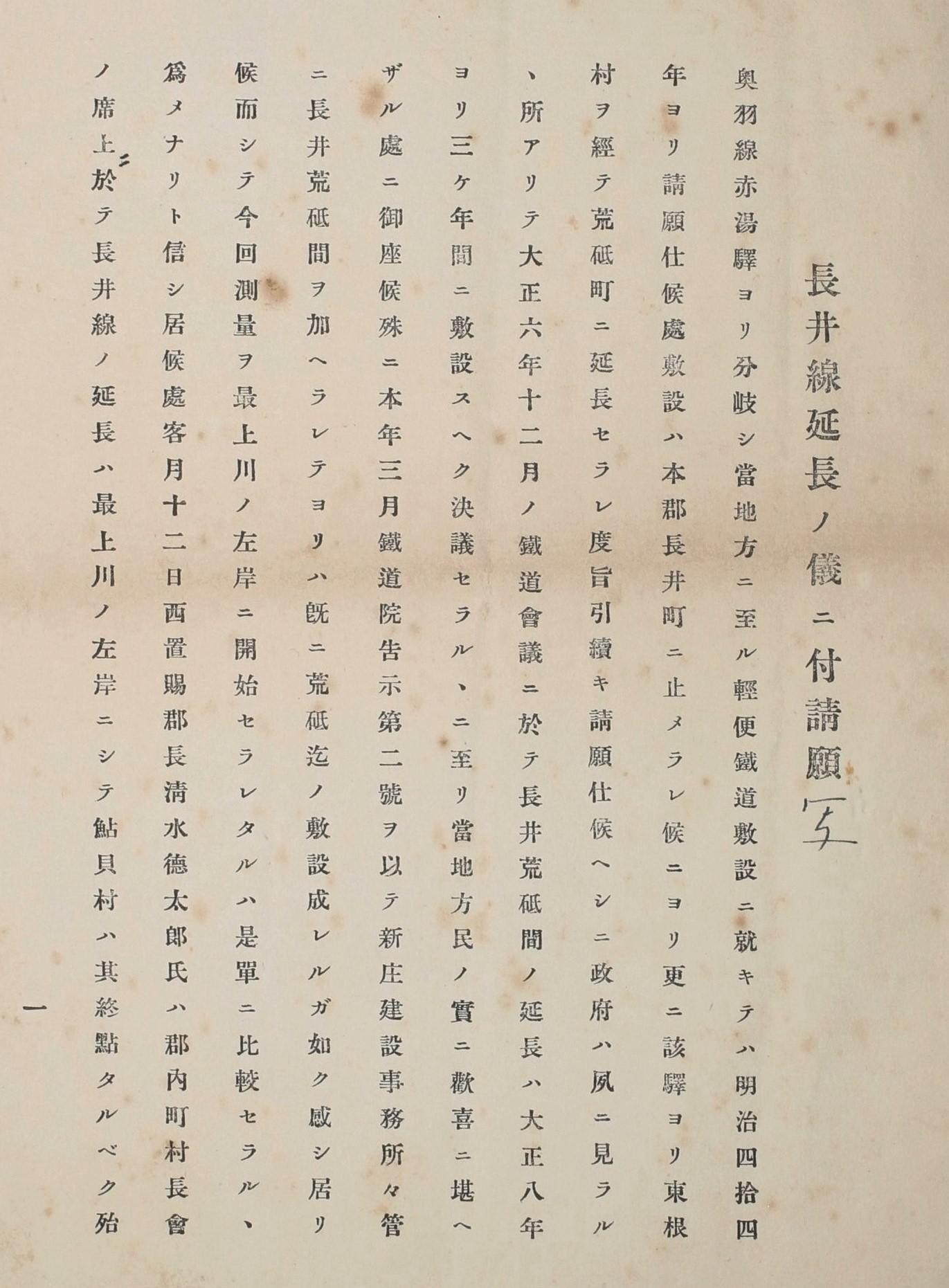

請願書には、私たちの憤懣をぶち上げた。衆議院で採択された我々の請願書にも「荒砥まで延長する」ことを明記していた。そして鉄道会議並びに鉄道院の告示にも「長井荒砥間」とあるではないか。翻って明治44年に、延長請願のために鉄道院に出頭陳情の際、当時の理事の三氏は「財政上の都合により目下は延長至難なるも、将来適当の時機において見るべく。而して線路は、その筋において30余年間、最上川出水表により左岸は一般に低地にしてかつ川流水源の関係上、水害多く殊に鮎貝村付近は洪水地域と認めあるをもって、線路には不適当なるのみならず停車場設置は到底不可能なり。これに反し右岸の東部は最上川水面より約十メートル以上高い。害の患いなきのみならず、後日、西村山郡の平野線に連絡上、至大の便利あるをもって、鉄道線路は無論右岸たるべく、停車場また荒砥町に設置せらるべきは何ら疑うべきにあらず。」と言明したではないか。我々の記憶には今も鮮明に残っているのだと。

私はこの請願書を提出した4か月後に町長の職を辞した。この段において、荒砥駅までの延伸を実現するためのリーダーは、地元出身者でなければならないと思ったからだ。後年の地元の皆さんや歴史家からは「よそから来た町長は、何もできなかった」とのそしりを受けるかもしれない。けれどもそれは甘んじて受けなければならないであろう。

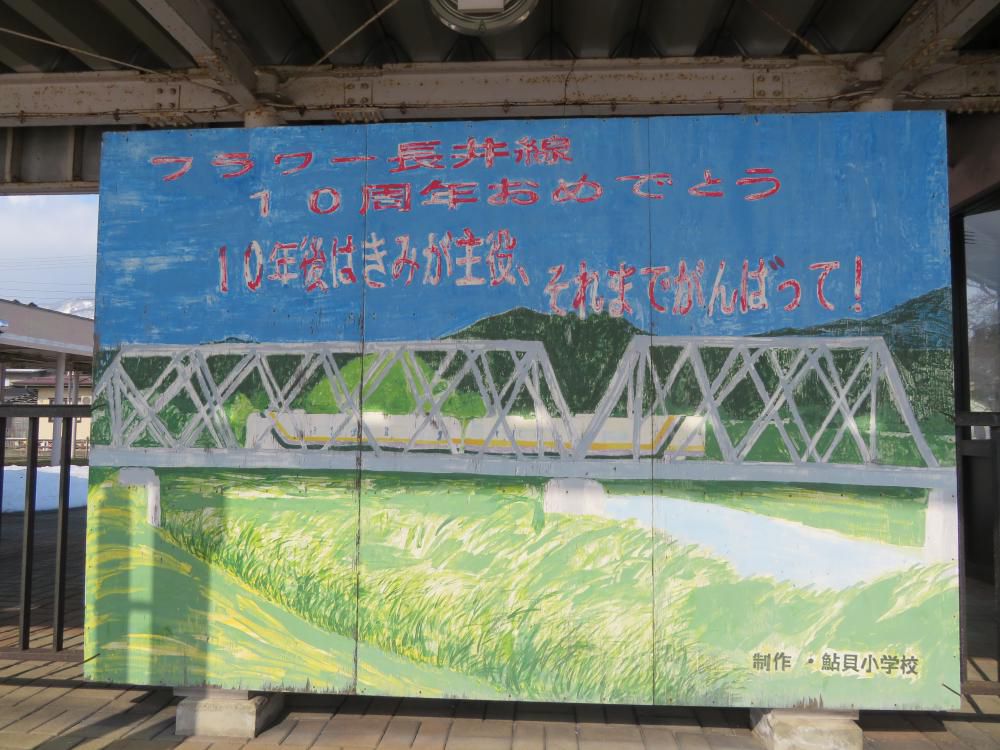

町中の大通りには青杉の緑門が建てられ、軽便鉄道の開通と共に営業を始めた2軒の運送会社が、酒樽を山と積んだ大八車を、ねじり鉢巻きの若衆に引かせて練り歩いている。「大正の年も 十二の春浅く 桜にさきがけ開通の 荒砥の駅も・・」との歌が、祝賀パレードの人々によって歌われ、祝賀気分をいやが上にもわき上がらせた。町中の歓声を聞きながら、本間は改めて三番坂からの景色を眺めた。そこには荒砥の繁栄の基礎を築いてくれた最上川の流れがあった。そして未来への希望をつなぐ長井線のレールが朝陽を浴びて光っていた。本間は思った。この景色を守るのはここに生まれ、ここで育った人たちなのだ。すべてはここに生きる人々の手にあるのだと。そして思った。十年後、百年後のこの景色を見てみたいものだと。

【おらだの会】今年の2月13日に赤湯駅を出発したエッセーも、終着駅に到着いたしました。長らくお付き合いくださり誠にありがとうございました。長井線の旅で、これからもそれぞれの物語が紡がれていくことを期待したいものです。(本稿は荒砥町誌、白鷹町史、山形鉄道㈱、ふるさと資料館、荒砥コミュニティセンター様からの資料をもとに創作しました。)