「次は南陽市役所、南陽市役所です。」のアナウンスと共に、私は窓の向こうを眺めた。この駅を降りて、市役所のすぐ近くに高速バスの停留所があるのである。私は5年前、高速バスに乗ってこの地域の市役所にインターンシップに来て、一か月後、ここから郷里に帰って行った。

その当時私は、大学で学ぶことに意義を見つけられず、卒業して何をすべきかもわからずにいた。とりあえず卒業するための単位を得るために、ゼミの先生に言われるままに、インターン生活を始めたのだった。しかしそこで知り合った大人たちは熱かった。その大人たちは、私を一人前の大人として扱い、意見を求めてきた。私はその中で、一生懸命やるってかっこいいんだと思うようになった。何処であろうが、何の仕事であろうが、一生懸命考え悩む人間になろうと思うようになった。

ここを離れる日、バス停の近くにあった回転寿司が、地元の人たちとの最後の晩餐の場所であった。そして私は実家に帰るバスに乗った。夜行バスの中で、この一か月のことを何度も何度も想い返していた。家に着いて父と母にこれからのことを話した。こんな風に両親と話すのは初めてことだった。私は大学を卒業し、福祉関係のNPOで働くことを選んだ。

そして今、私の隣の席には会社で知り合った女性がいる。その当時世話になった人に彼女を紹介するために来たのであった。彼女は、窓を開けて風が入るのを楽しんでいる。昔と同じく穏やかな山並みを遠くに見ながら、列車は想い出の街へと進んでいった。私は確かに、ここから人生という旅を歩き始めたのだ。

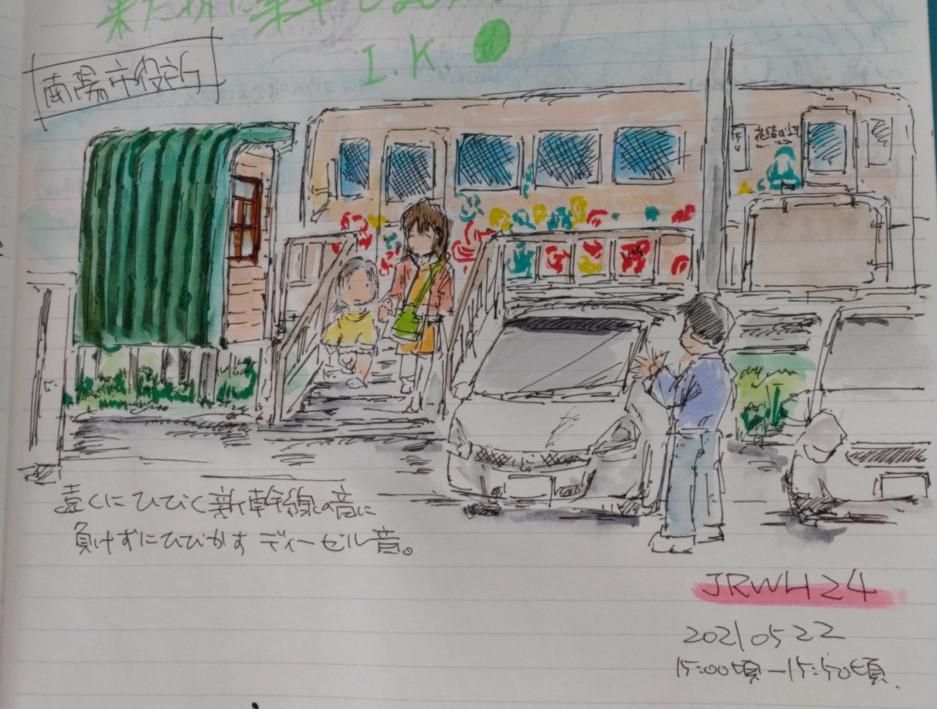

【おらだの会】写真は、JRWH24さんの駅ノートイラスト作品です。