「サライ」には、夢を追って故郷を棄てた若者の故郷を想う心情が謳われている。民俗学者・赤坂憲雄が『東北学/もう一つの東北』の中で、「『ふるさとは遠くにありて思うもの』とうたった時代から、故郷喪失の時代は始まっていたのだ」と書いている。驚くことに、室生犀星がこの詩を読んだのと時を同じくして大正3年(1914年)、「兎追いしかの山」で始まる童謡「ふるさと」が発表されている。

「ふるさと」では、ふるさとの自然と共に「いかにいます父母、つつがなしや友垣」と思いを馳せながら、「志を果たしていつの日にか帰らん」と謳うのである。そのフレーズはサライでは「父と母の優しさに包まれた日々をなぞりながら生きる」、「帰るその日まで夢は捨てない、きっと帰る愛の故郷」と語られるのである。

大正3年と平成4年という80年もの時間を越えて、求め続けている故郷とは何だろう。赤坂教授は先の著書の中で、故郷を離れた者と故郷に留まった者との間の共同作業として、故郷を再検証し、あらたに創造してゆくべき時代がやって来ているといい、やがてそれぞれの「帰郷の時代」が始まるという。その時代には、どんな歌が生まれているのだろうか。

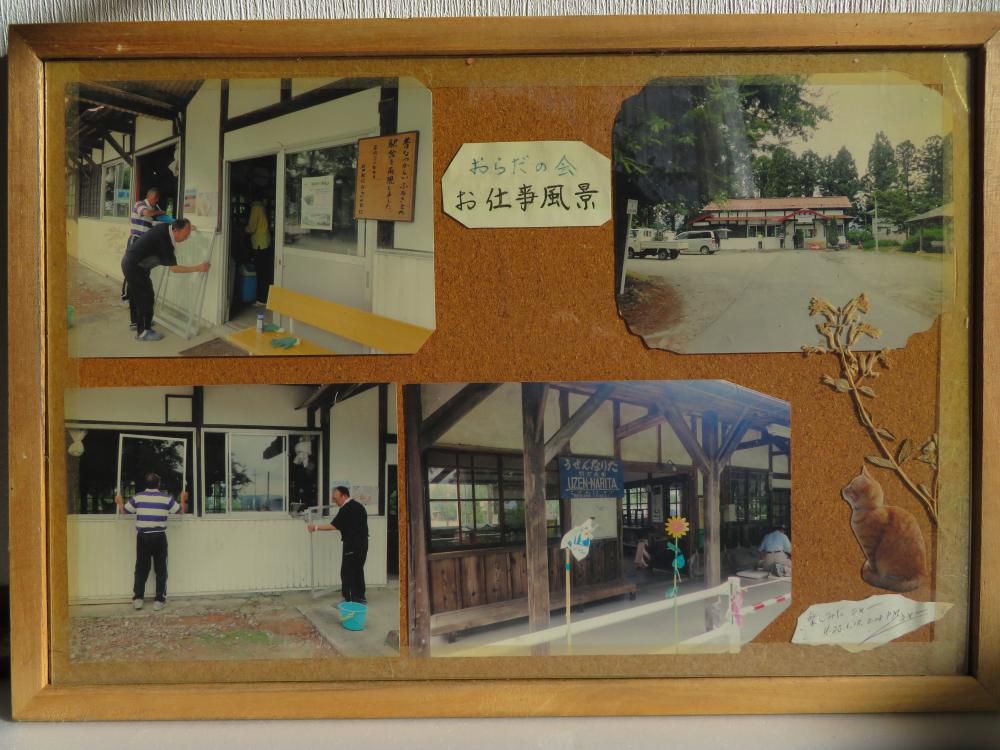

【おらだの会】写真は2年前の成田駅です。過去には、こんな記事もアップしていました。

→ 成田駅前変な民俗学 1-①茂吉と翁草:山形鉄道 おらだの会 (samidare.jp)

?