縄文の女神

4月も明日で終わりですね、早いものです。今日からゴールデンウイークで9連休という会社もあると思います・・今月4月10日に、右ふくらはぎを負傷して、ひと月休みをいただいています、先週までは足がビッコ状態、気分転換にと山友さん運転で先週、簡単に行ける山形百名山の猿羽根山よったときに、その公園内にある縄文の女神と呼ばれる土偶見てきました。平成4年(1992)発掘されたもの、奥羽線舟形駅の西300メートルの小国川左岸に縄文中期とみられる跡の調査で発掘され、平成24年(2012)に国宝の指定を受けている、45センチと日本最大の土偶、レプリカ展示があり、触ることができます、質、重さも同じ、完全再現はどうやって作るんでしょうかね??館長さんの説明ではレプリカ300万かかったそうで、後にかけ過ぎと苦情があったと聞きましたが、なんせ国宝なんですから、良いじゃないですかね、舟形町の宝、国の宝ですからね、欠損部分がなく完全復元と造形的にも、縄文時代を代表する土偶である・・この土偶のデザイン感覚はすごいと思いますね・・小学生高学年頃、米沢成島の土器、石器ほりしていたころ懐かしいです、あの頃、まるまる破片をつけて土器の底が復元できたのが掘れたし、矢じり、石斧、三脚石器というのも持っていたが、全部、小松小学校に寄贈したはず、いまあるのか気になるね

二本松城の松

この正月東京へ行った帰り道に福島の城、白河小峰城と二本松城を見てきた、福島を代表する城下町というと会津の若松城と白河の小峰城、そして二本松城と日本100名城に選定されている、写真は二本松城の門の裏にある松ですが、あまりに立派だったので写真たくさん撮ってました・・この二本松という名の由来をしらべてみたら、旅人の目印となった鶴松と亀松という二本の霊松があったことからという説と、古城・四本松城から二本の松を移植したという説もある・・ちなみに、その霊松とやらがどこなのか?残っているのか?知りたいものです・・お城と松・・なんか日本的でいい感じ、我が生まれ故郷は山形県川西町の小松町であり、町の木が松であり、町営スキー場が小松スキー場が正式ですが3本の松が頂上にあるので3本松スキー場と呼んでいた・・しかし現在2本が枯れて一本松になったようだ・・

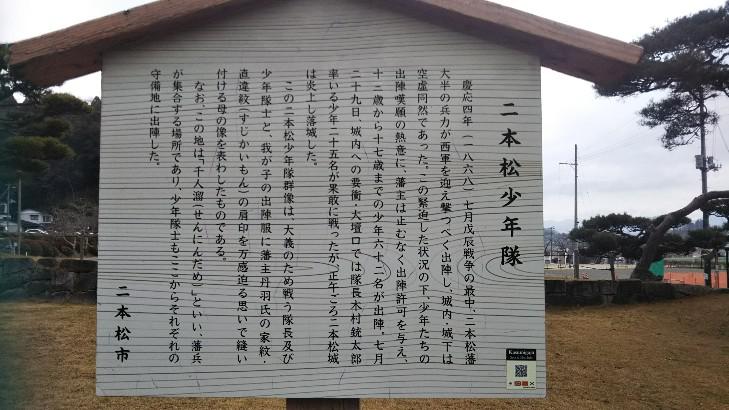

二本松少年隊

会津の白虎隊は正式に編成された16,17歳からなる隊士であるのに対して、二本松の場合は討幕軍が城下に切迫する直前に、出陣を志願した少年たちが緊急に各舞台に配属されたために、正式な名称はなかった。戊辰戦争に木村銃太郎門下生として大壇口に14歳で出陣した水野好之が後に、小冊子を作成、表題は『二本松戊辰少年隊記』として、少年たちの服装や大壇口出陣の隊員名、激戦の様子などを回想記述したもので、この表題を基に、「二本松少年隊」と命名されることになる。戊辰戦争―二本松の戦いにおいて、藩の兵力は仙台などの応援兵を合わせても僅かに約1千人、それに対して薩摩・長州・土佐などの西軍は約7千人、徹底抗戦の末、1868年(慶応4・明治元年)7月29日正午前、二本松城は炎上し、落城したのでした、落城・敗戦は誰もが予想し得たことでしたが、奥羽越列藩同盟の信義のために貫いた二本松藩の守信玉砕戦は、他藩には見られない壮絶な最期でした。戦死・負傷者の数は記録によって違いがあり、1890年(明治23)に調製された「戦死姓名簿」によると、二本松藩の戦死者337人・負傷者71人でした。負傷者数が少ないのは自分を恥じて届出をしなかったためともいわれ、また他藩の戦死者は200人を超えたといいます。郷土と家族を守るため、義に殉じた少年隊士に胸が痛みます・・東京からの帰り二本松に寄って、往事を偲びました・・

二本松提灯祭り

二本松提灯祭りは福島の二本松市にある二本松神社の例大祭で、日本三大提灯祭りに数えられる、県の重要無形民俗文化財に指定されているとあり、現在は10月の第一土日月の3日間で開催される、歴史も古く伝統300年以上、各町7台の太鼓台にそれぞれ300個余りの提灯をつけて町内を曳きまわす、各町内共通の、砂切(しゃぎり)という囃子と、各町内ごとに特色ある情緒的な囃子がある・・この1月9日に二本松寄った際に文化会館内に置いてあった太鼓台です、・・私の生まれ故郷川西町の小松でも砂切(しゃぎり)がある、京都へ出向き学んで、その後はその土地その土地で少しずつ変化して、特色ある祭りに変化していく・・今年、二本松のしゃぎりぜひ見学に行きたい・・