天童の従兄のところに、おばあちゃんとおばの墓参りで出かけたついで、最上三十三観音札所の第一番に位置づけてる、鈴立山若松寺(若松観音)に寄ってきました。

江戸時代には観音堂を大改修し、三代将軍徳川家光が御朱印として保証しています。 当寺は「縁結び」観音としても知られているほか、旧正月7日に行われる「鬼やらい」は「色力安穏」という人間の本願を祈念する行事として有名です。 平成20年(西暦2008年)に開山1300年祭を迎えたとある歴史あるところです・・

白石城

6月25日、温泉日帰り旅行で鎌先温泉、そして、白石城へといきました。

白石城は、仙台藩の南の要衝であり、関ヶ原の戦い後、明治維新までの260余年間、伊達家の重臣片倉氏の居城となったところ。明治7年に解体されましたが、伊達政宗の片腕として名をはせた片倉小十郎景綱(かげつな)公の偉業を偲び、平成7年に三階櫓(天守閣)と大手一ノ門・大手二ノ門が史実に忠実に復元されました。とありますね・・元和元年(1615)の「一国一城令」後、例外的に存続が認められ、戊辰戦争の際には奥羽越列藩同盟が結ばれるなど、時代の転換期に重要な役割を担いましたよね、

瓜割り石庭公園

6月25日、この日の朝、豆植えが終わり、畑に植えるものが一段落し、ご褒美で、山友さんと温泉日帰り旅行に鎌先温泉まで、帰りに瓜割り石庭公園に寄ってきた、高畠石の採掘跡を整備した公園、黄色みのある凝灰岩は、古くは古墳時代の石室に、江戸期からは民家の石塀などに広く使われ、町の特産物としてごく最近まで採られていたところ。町中心部に高畠石で造られた旧高畠駅舎が保存されており、国の有形文化財にも登録されています。すぐ近くには古墳が点在する・・切り出した石は、石の運搬”修羅”(しゅら:石を乗せて運ぶ木製の橇(そり)のこと。)を用いたという・・

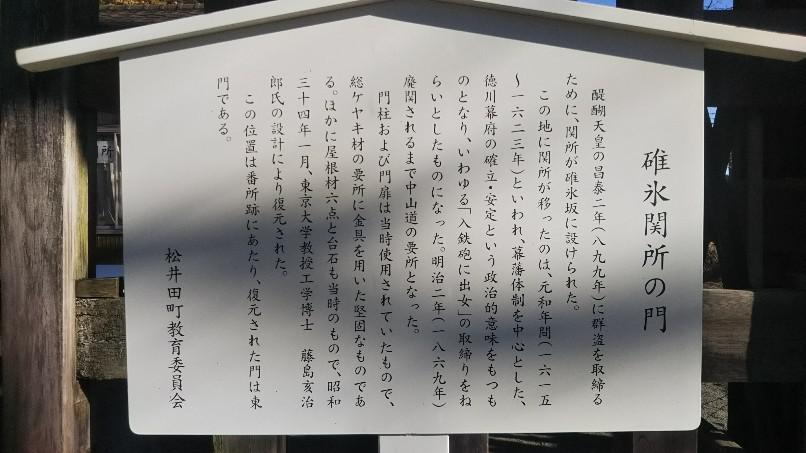

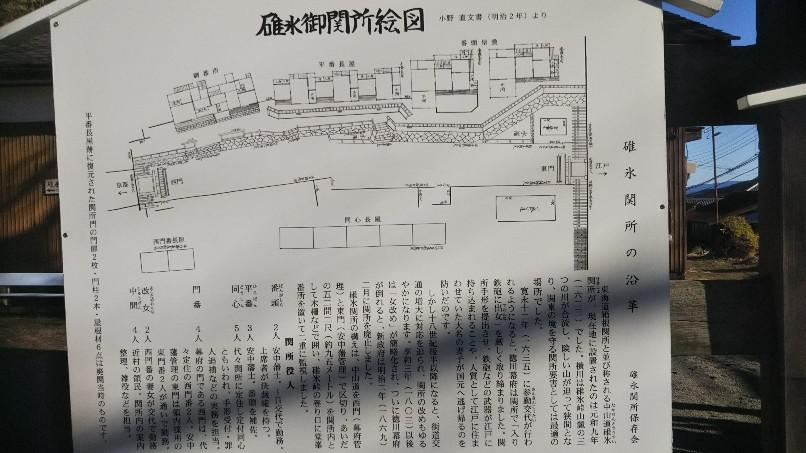

碓氷関所

先月末の1月29日、娘夫婦宅から軽井沢移動の途中で、富岡製紙場により次に碓氷関所跡に立ち寄りました。この関所は1623年、江戸幕府によって設置・・中山道は特に重要な交通路であったため、関東出入国の関門として、幕府は「入鉄砲と出女」を厳しく監視したところ、東西に門があり、西を幕府が、東を安中藩が守っていたとあります。

その東門が昭和35年、関所跡に復元され、隣接地に関所史料館も建てられました。また、平成30年から関所跡の南にある「麻苧茶屋」内に展示室がオープンし、関所および近世交通に関する史料を展示しています。絵図に当時の建物などが見れます、通りの一部は昔の街道風情が残ってます・・

毎年5月、安政遠足(侍マラソン)の開催日には関所周辺で「碓氷関所まつり」が行われ、獅子舞や八木節などの郷土芸能が披露されるそうです

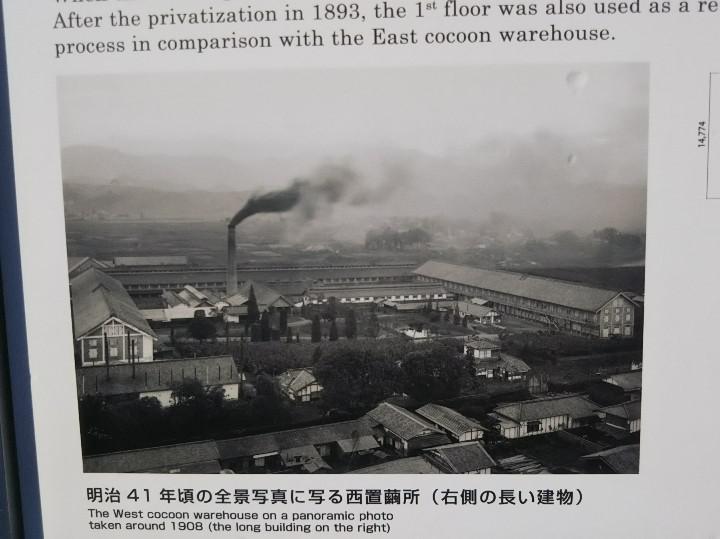

富岡製糸場

軽井沢に行く途中、前々から、寄ろう寄ろうと思っていた富岡製紙場に初めて寄ってきた。群馬県の南西部、富岡市にある富岡製糸場は、明治政府が日本の近代化のために設立した官営の製糸場。工場の敷地は55,391.42㎡という広さ、当時の建物をはじめとする多くの文化財が残る、2014年に世界遺産に登録されて、観光客が増えているところです。

経営は官から民へ移行、経営も変わって、最後は片倉工業となり、富岡工場(旧富岡製糸場)を閉業した後も一般向けの公開をせず、「売らない、貸さない、壊さない」の方針を堅持し、維持と管理に専念したとあります。富岡製糸場はその巨大な敷地ゆえ固定資産税が年間2000万円、その他の維持・管理費用も含めると最高で1年間に1億円以上かかったこともあると記されています。修復工事をするにしても、コストを抑えることよりも、当時の工法で復原することにこだわったというからすごいですね・・この取り組みがあったればこそ、富岡製糸場が良好な保存状態で保たれてきたのですね、管内の順路に従いまわるとけっこな時間がかかりますね・・説明動画もみんな見て結構疲れました、従業員の社宅も残っており見ごたえは十分でした。