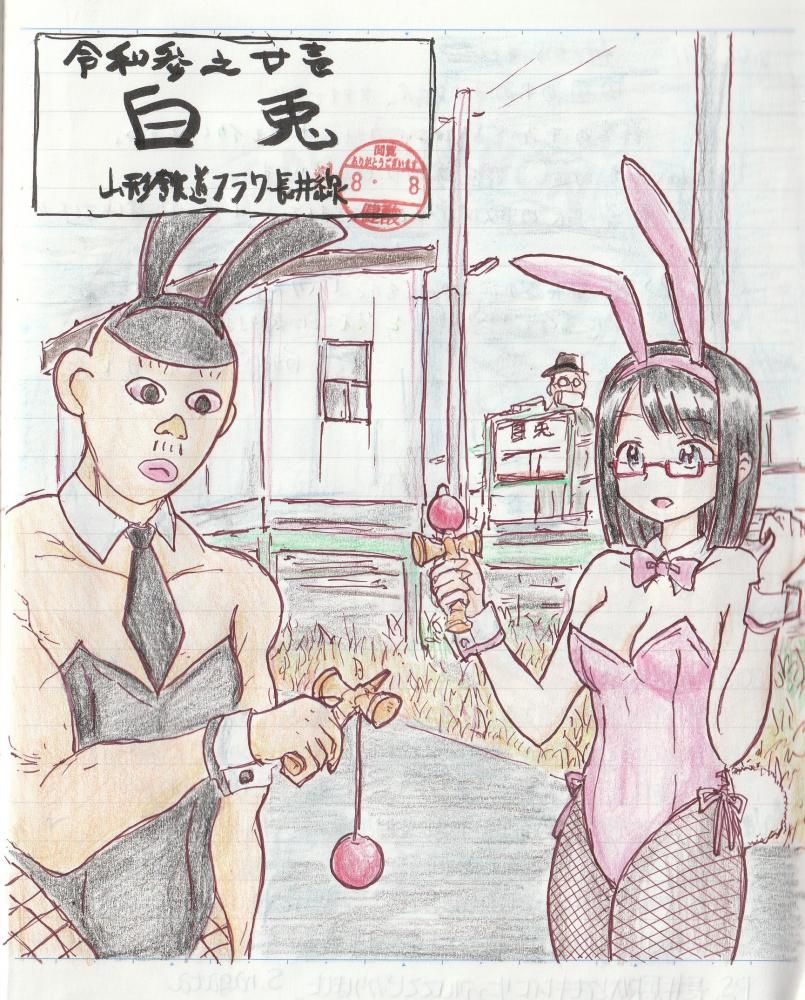

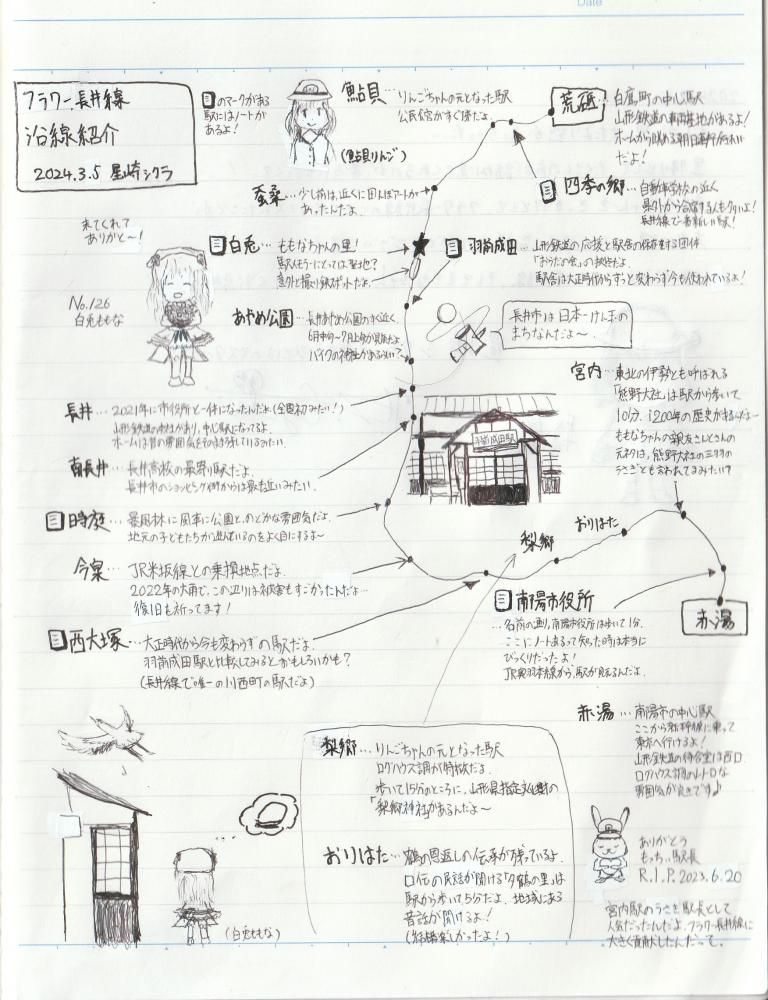

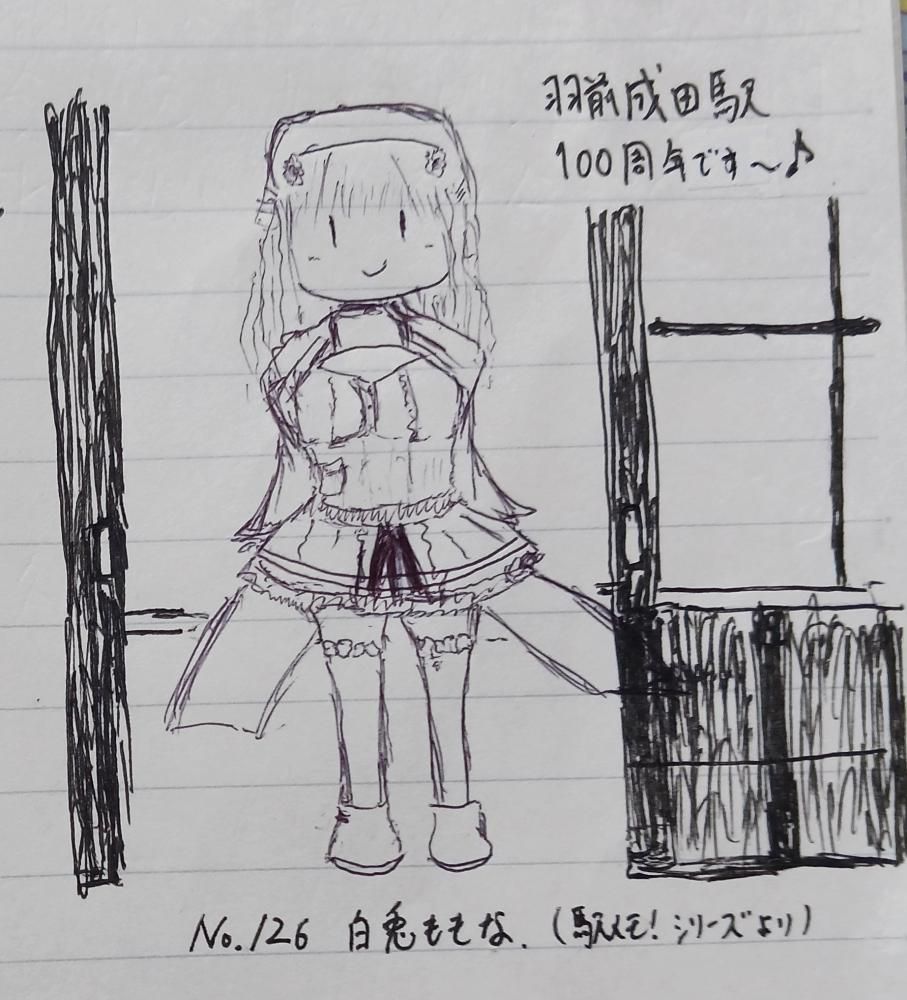

3月8日に「ももなさんをきっかけにして」と題して、星崎シクラさんの駅ノートをブログにアップした。星崎さんのその書込みが気になって、白兎駅に行ってみた。白兎駅のノートにはももなさんの誕生日や里帰りを祝うメッセージがたくさん寄せられていた。そして3月5日、フラワー長井線沿線紹介マップ(上の写真)を添えて星崎さんの書込みが続きます。

?

2023.07.29 駅メモももなさんのお里帰り達成。また来ます。(あおにゃん)

2023.10.26 ももなさんの誕生日、里帰り達成。おめでとう!!(ぼうやぼうや)

2023.10.26 ももなさんハピパ!!

2023.11.19 遅ればせながら白兎ももなさんの里帰り記念に。来年は10月26日に来たいですね。(ざくろ仙台)

2024.01.24 ももなさんの里帰り記念! 機会があればまた寄りたいです。(ふかふか&きから)

2024.02.11 駅メモの温泉娘イベントの帰りに、ももなさんのご実家ということで訪問しました! 外寒い! うさぎかわいい! (るっる)

2024.02.28 キュンパスでももな里帰り。思ったより雪少なかった。夕陽が差し込んでとても美しい。 (麻理藻)

?

2024.03.05 なんか思ってたより熱が入っちゃった・・・。里帰りとして、たくさんの方が訪ねて来てくれるのが本当に嬉しくて・・・! ももなちゃんをきっかけとして、フラワー長井線のことを知ってくれたことが本当に嬉しいんです! 皆様ありがとうございます!これからもフラワー長井線そしてももなちゃんのこと、よろしくお願いします!(星崎シクラ)

?

?

【おらだの会】来訪された方々への感謝の言葉と長井線とももなちゃんを応援して欲しいとの星崎さんの言葉が胸に響きます。2年前星崎さんが駅茶においでになって、「駅メモ」と「白兎ももな」のことを熱く語ってくれたことを思いだしました。こんな風に山形鉄道のことを考えてくれる人がいることには感謝の言葉しかありません。ありがとう、星崎さん。これからもよろしくお願いします。

?

星崎さんとの最初の出会いはこちらから

→ ももなちゃんを知って欲しくて:おらだの会 (samidare.jp)

→ ももなちゃんをきっかけに:おらだの会 (samidare.jp)