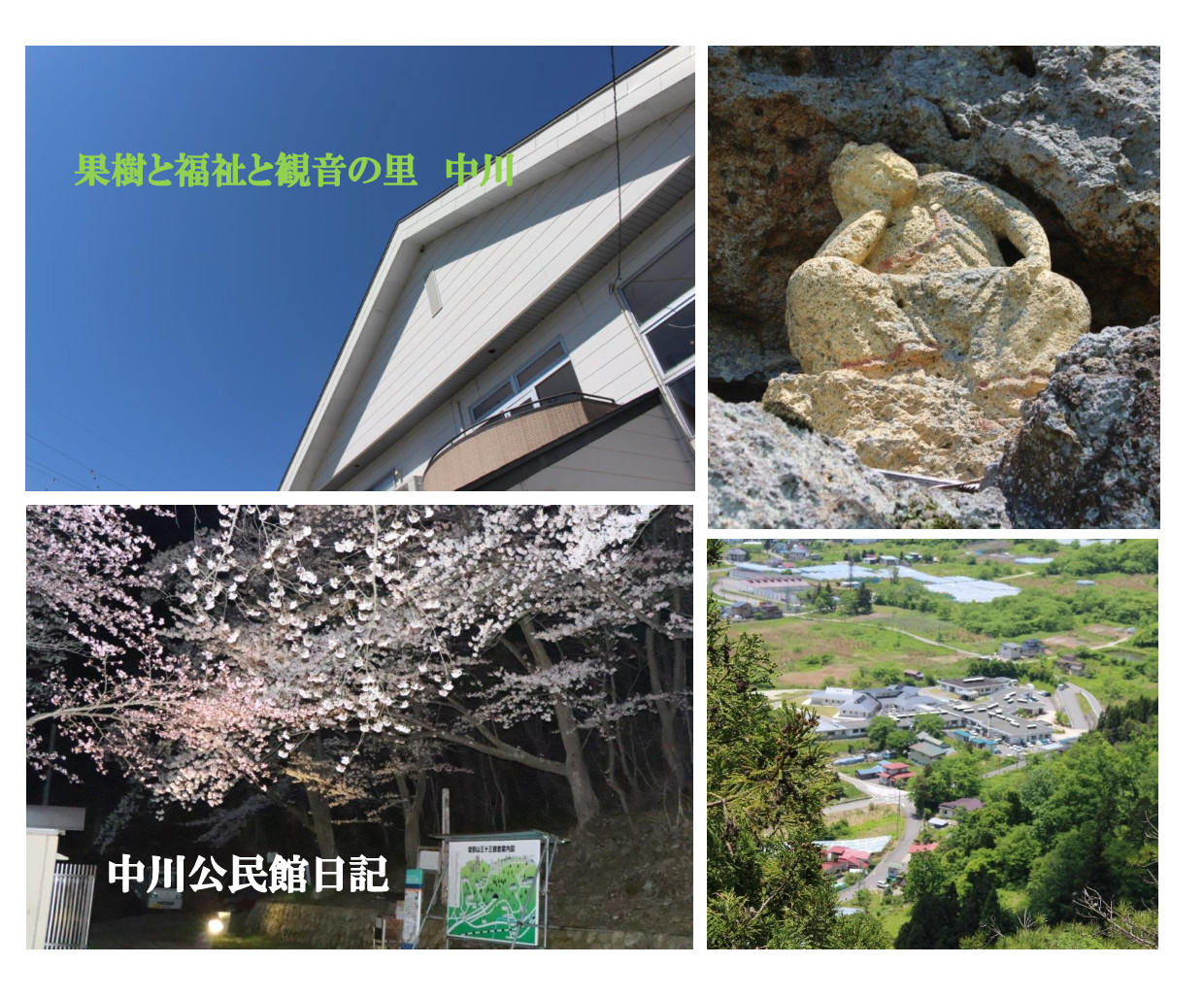

川樋地区にある秋葉山です。(画像1の右側の山です)

市内には宮内と赤湯にも秋葉山があります。

同じ名前の山がいくつもあるのは、秋葉信仰が盛んだったからで、いずれも山頂には秋葉神社が祀られています。

江戸時代、火除け・火伏せの神様として秋葉信仰が全国に広まりました。

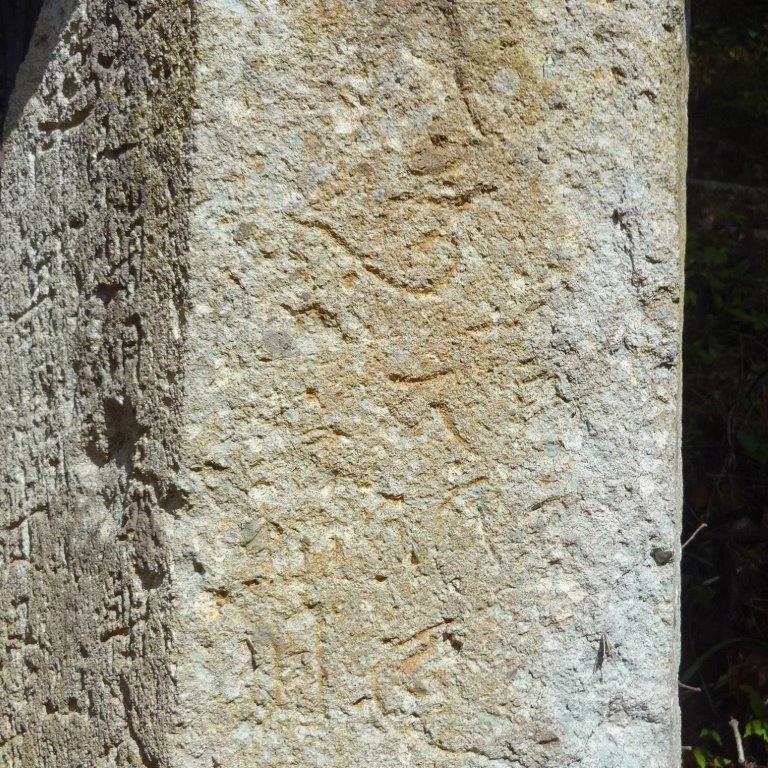

ふもとにある夜燈には「文化三年寅天(1806)」と刻まれています。

江戸時代ですので、神仏習合の秋葉大権現が勧請されたと考えられます。

夜燈がある道は藪で行けませんので、神明神社の方から登ります。

三分の一ほど登ると、左側に鳥居が見えてきます。

鳥居の額塚(がくづか)に「元治元子年」と刻まれています。

重機もない時代に、よくこんな山の中に建てたものだと感心します。

なお、鳥居までの道は藪になっています。近くにいくつか洞穴があるので落ちないようお気を付けください。

~続く~