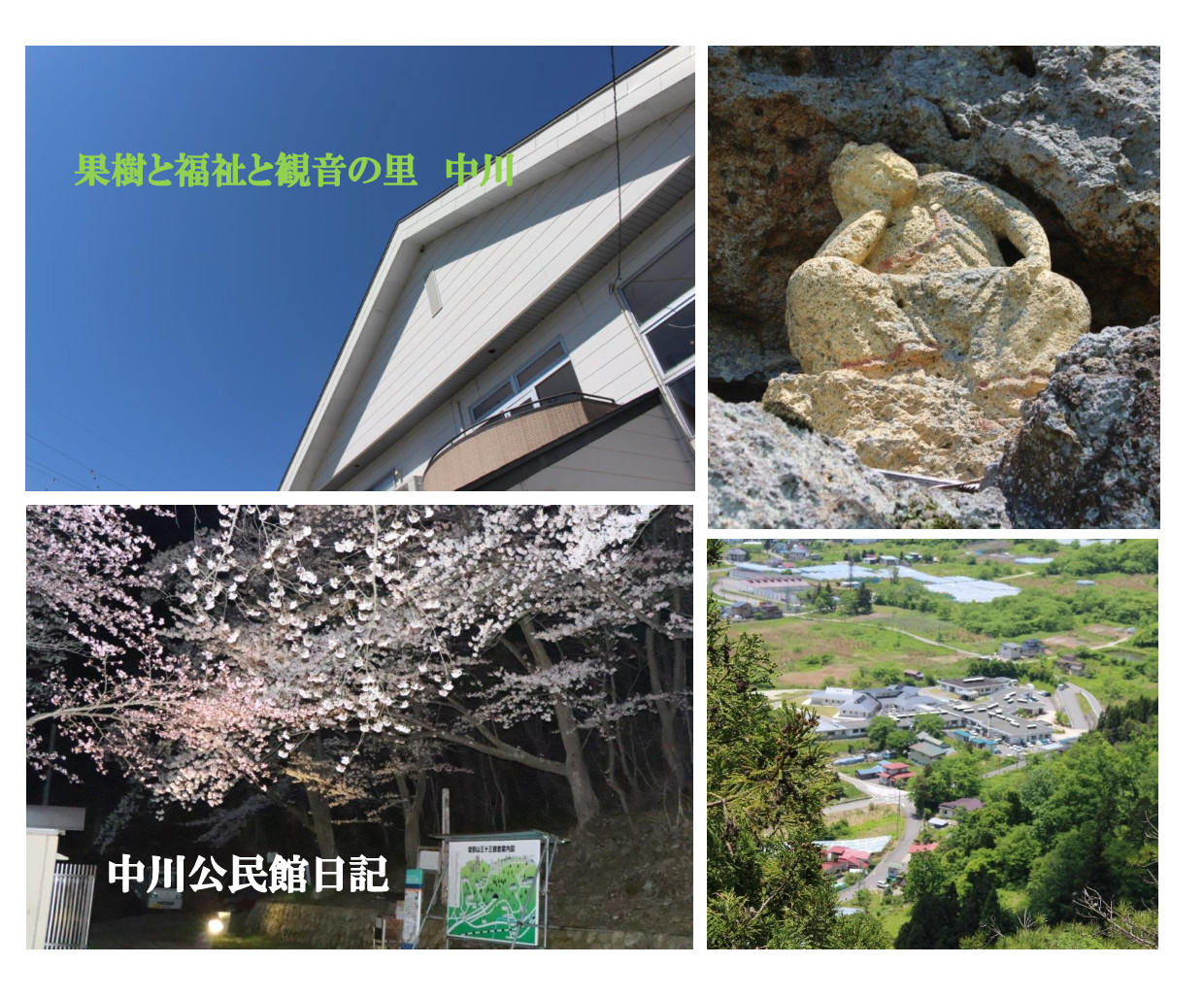

釜渡戸にある馬頭観世音碑です。

石碑がある場所を、鈴木義一様よりご案内していただきました。

笹薮の中にあり、案内なしではとてもたどり着けませんでした。

急なお願いにもかかわらず、ご対応いただきありがとうございました。

ふるさと中川「馬頭観世音碑」加藤和男 記 より記事を紹介します。

元、地区共有地のかたすみ、今は荒地の中にあるが、花崗岩に馬頭観世音を刻ませた石碑が倒れている。年号は読み取れないが、明治前と思われる七月□日とある。

この土地は地区全員の馬飼育者にて管理された場所であり、年二回春と秋に馬の蹄切の場所であり、去勢など馬に関する色々な手当て等をする場所でもあった。

時には事故もあり、爪切りの時などの怪我等は、馬ばかりではなく人間にもあったという事である。