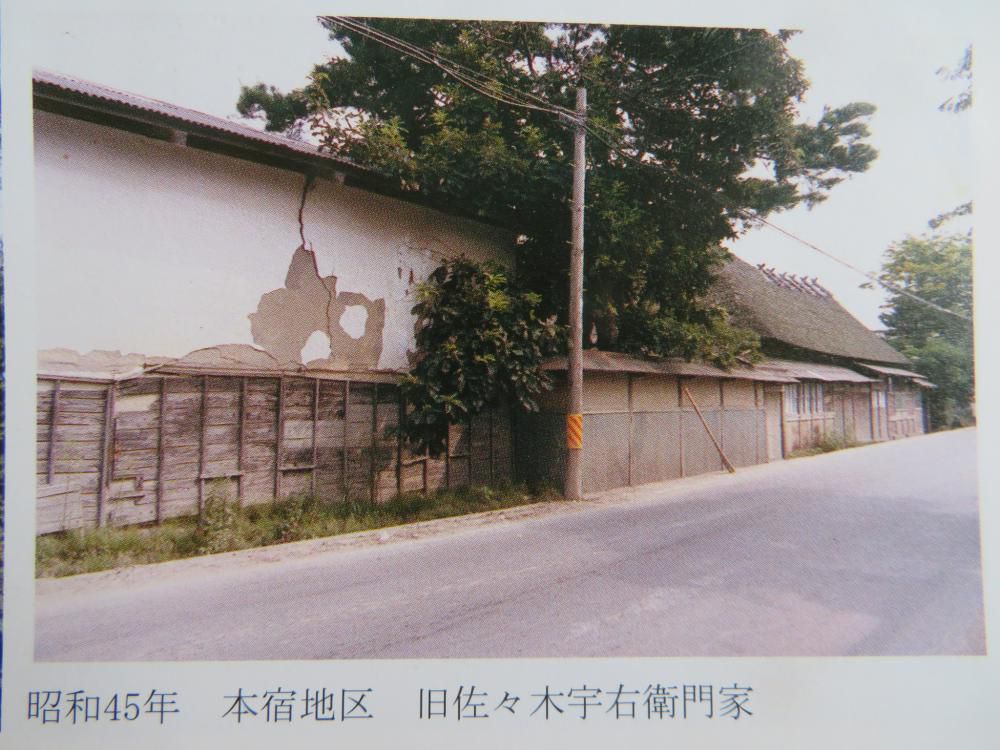

わさやの怪盗伝説は先の通りですが、佐々木家の今昔について写真でご紹介しましょう。昭和45年(「写真で見る致芳」より)と現在の佐々木家の写真です。「成田の歴史(横山文太郎著:致芳史談会発行)」によれば、昭和47年に佐々木家に7棟あったうちの県道沿いの蔵一棟が譲渡されたという。この蔵は、佐々木家の記録には天保年間に造り替えたとされる蔵である。わさやの怪盗が潜んだと思われるのは、この県道沿いの内蔵かと思われますが、今はそれも解体され、本宅の一部分しか残っていないのはとても残念なことです。

HOME > 記事一覧

成田村伝説№1 おせきの物語

2020.03.18:orada3:コメント(0):

成田村伝説 №3.わさやの怪盗(8)

佐々木家は地域の産業、文化、宗教に至るまで大変な貢献をしています。宇考(第6代宇右衛門 1739年~1820年)から、宇喬、凉莎、宇涛(第9代 1820年~1869年)の4代は、俳諧に秀でた人物でした。また10代目宇右衛門は、魚心の雅号を持つ川柳家であると共に、殖産興業に尽力し衆議院議員(第5回選挙)にも当選した政治家でもあります。

福蔵院に建てられた句碑、そして佐々木家の敷地を流れて製糸工場の水力となったであろうオヨ川(及川・泳川)の石積みに、佐々木家が残した功績を偲ぶことができます。見慣れた風景の中に、町の歴史と記憶が刻まれています。成田街道を通る時に、「わさやの怪盗」を思い出していただければ幸甚です。それでは「わさやの怪盗」これにて打ち止め~。とうびんと。

【おらだの会】この物語は、横山文太郎著「成田の歴史」(昭和53年3月 致芳史談会発行)をもとに制作したものです。宇考、宇喬、斗六の句碑は、福蔵院本堂前の松の木の下に建てられています。