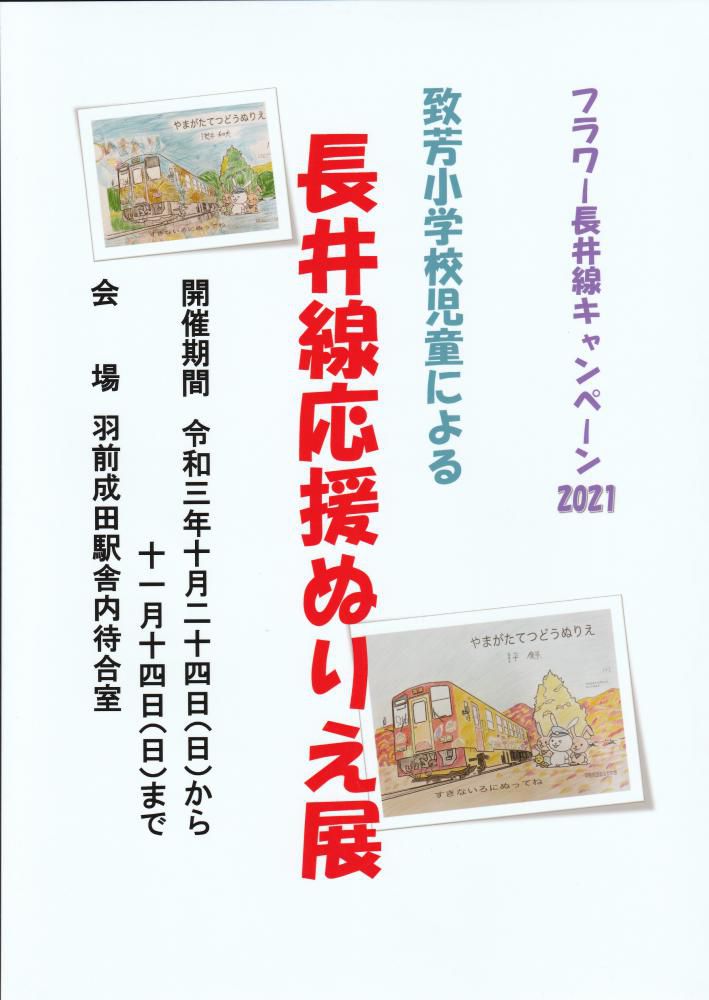

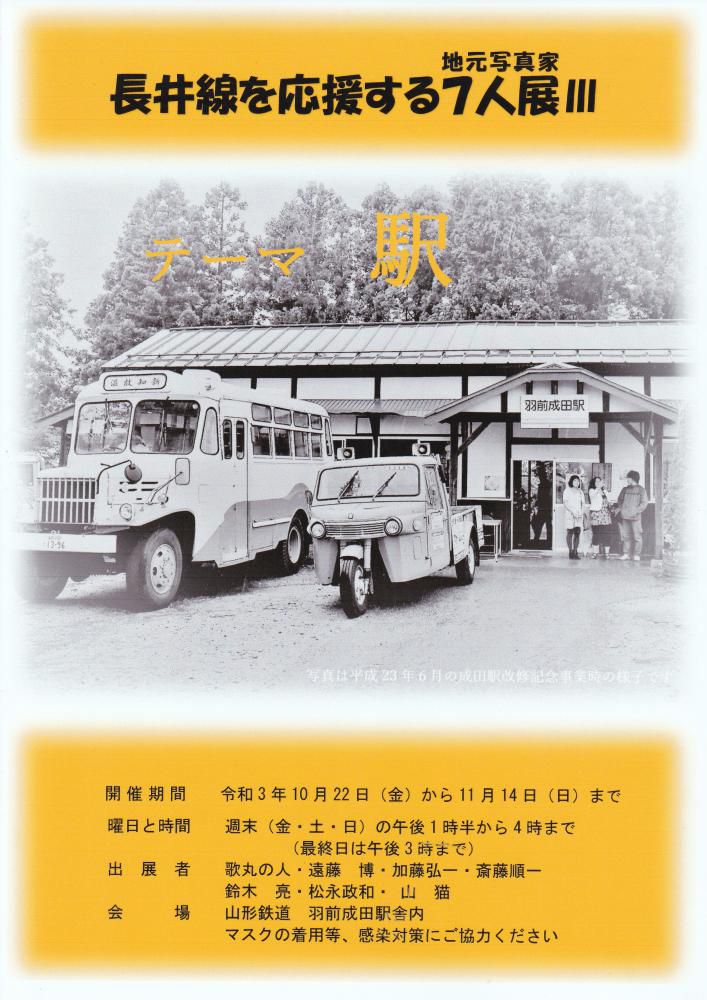

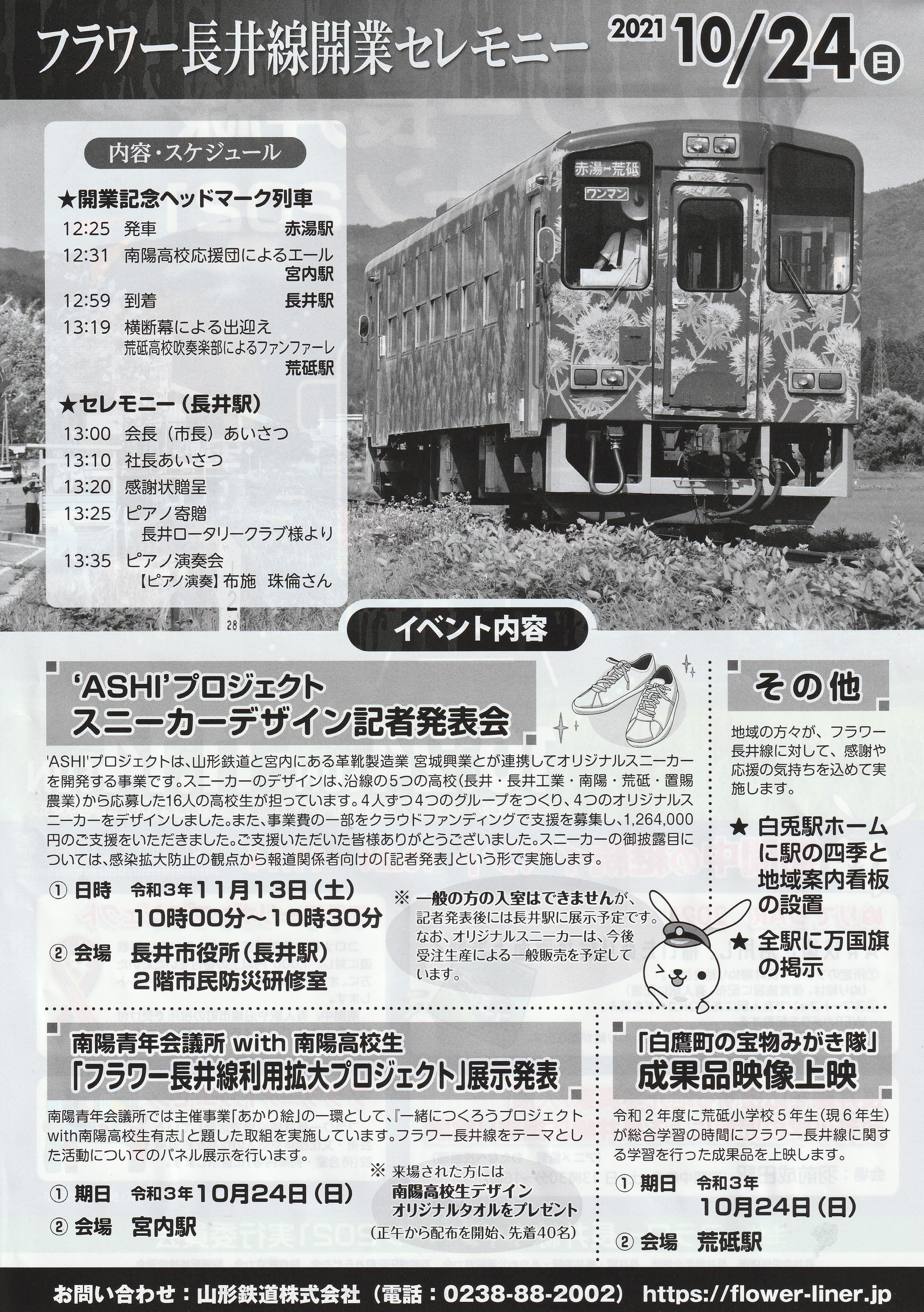

長井線キャンペーン開始を明日に控え、羽前成田駅では22日(金)から長井線を応援する7人展Ⅲと致芳小学校児童によるぬりえ展が、一足早くスタートしました。7人展の会場となる駅茶(旧事務所)は週末(金・土・日)の午後1時半から4時までとなりますのでご注意ください。ぬりえ展は待合室に展示されています。大人顔負けの見事な作品がずらりと並んでいます。なお明日の午前10時から11時半までは喫茶コーナーも開設しますので、コーヒーを飲みながらゆっくりご覧になってみてください。

【写真は山猫さんの作品から:光蜥蜴(西大塚駅)、旅(今泉駅)】