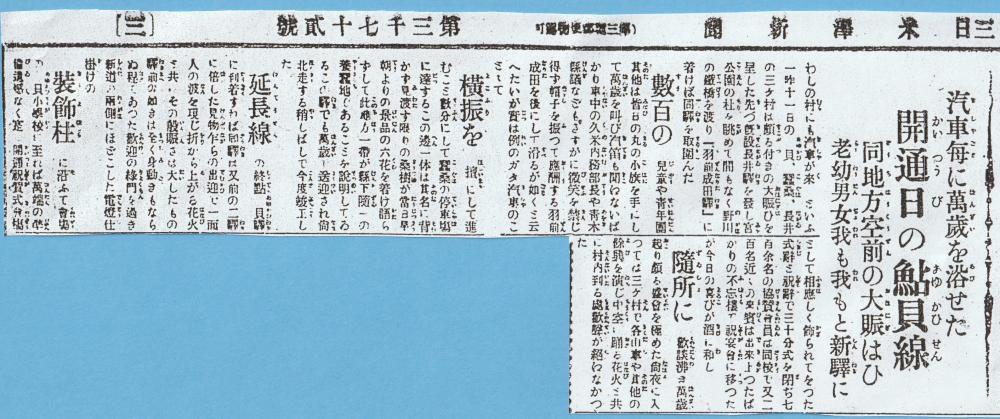

今年は羽前成田駅が開業して100年にあたる。この記念すべき年にあたって、成田駅の歴史を振り返りながら、駅と地域、そして先人の思いに光をあてていきたいと思うのである。その中で、未来に向けた何かが見えてくることを期待しながら。第1回は、開業の日の様子を伝える米澤新聞の記事を紹介したい。

既設長井駅を発し宮公園の杜を眺めて間もなく野川の鉄橋を渡り『羽前成田驛』に着けば同駅を取り囲んだ数百の児童や青年団その他は皆日の丸の小旗を手にして、萬歳を叫び汽笛も聞こえないばかり。車内の久米内務部長や青木県議などもさすがに微笑を禁じ得ず帽子を振って応酬する。羽前成田を後にして滑るが如くと言へたいが実は例のガタ汽車のことして横振りをほしいままにして進むこと数分にして蚕桑の停車場に達する。

・・・・・略・・・・・。

ややしばしで今度竣工した延長線の終点鮎貝駅に到着すれば同駅はまた前の2駅に倍した見物ながらの出迎えで一面人の波を現じ、折から上がる花火と共にその殷賑さは大したもの。駅前の如きは全く身動きもならぬ程であった。歓迎の緑門を過ぎ新道の両側にほどこした電燈仕掛けの装飾柱に沿ふて会場の鮎貝小学校に至れば、万端の準備遺憾なく、開通祝賀式会場としてふさわしく飾られておった。式辞と祝辞で30分、式を閉じ700余名の協賛会員は同校でまた200名近くの来賓は出来上がったばかりの不忘楼で祝賀会に移ったが、今日の喜びが酒に和し随所に歓談沸き起り頗る盛会を極めた。なお夜に入っては3カ村で各山車やその他の余興を演じ、中空に踊る花火と共に村内至る所歓声が絶えなかった。

開通式の様子はこちらから

⇒ 軽鉄人物伝② 小林源蔵 (その1):山形鉄道おらだの会 (samidare.jp)

【おらだの会】新聞記事の中で『羽前成田驛』にだけ『』が付けられているのが面白いですね。 米澤新聞(大正11年12月13日発行)より