10月17日から開催していた米屋こうじさんの写真展『守(Shu)』も、2日(日)までの3日間となりました。暗幕とスポットライトを使用した会場は、これまで味わったことがない雰囲気を醸し出しています。

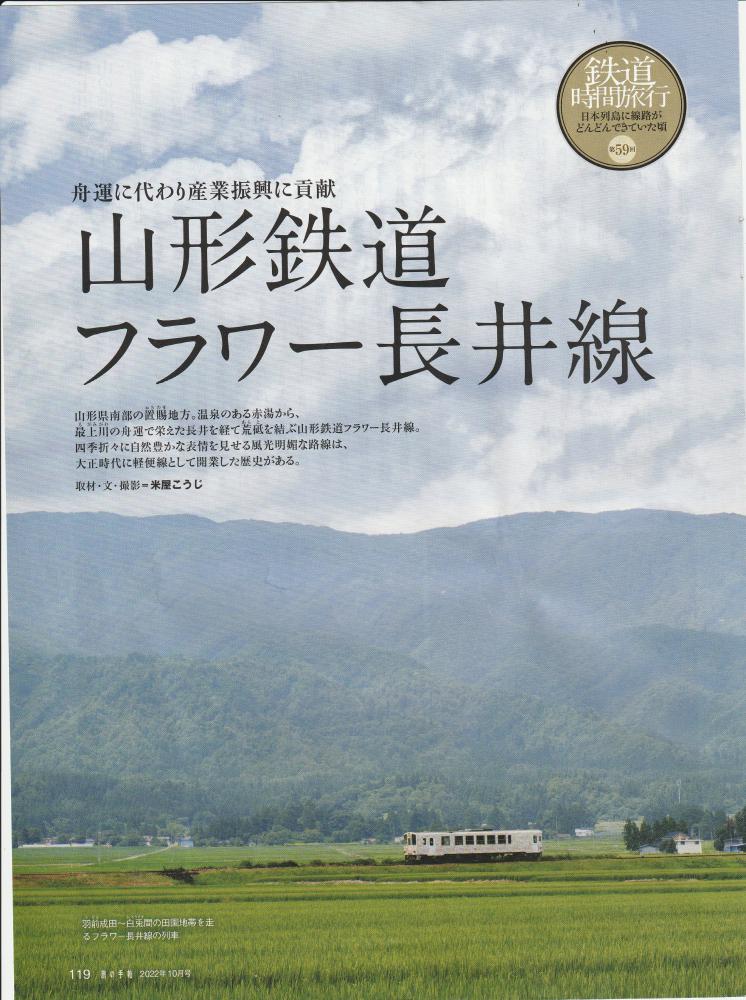

展示されている雑誌の中に、フラワー長井線を紹介した旅の手帳(2022年10月号)がありました。米屋さんが取材し、文と写真を寄稿したものです。記事の内容は最上川舟運時代に遡って地域の歴史を掘り起こし、長井線の開業から第3セクター誕生までの歩みを説明しています。そこで驚いたのは、沿線各市町の市町史を調べて引用している点です。作品をまとめる時に、対象となるものについてその背景を調べる、つかみ取ろうとする米屋さんの姿勢が見えたような気がしました。

以前、米屋さんに好きな本はと尋ねた時に、「宮本常一の『忘れられた日本人』が好きです。」と語ってくれたことを思い出します。民俗学者・宮本常一には、「名もなき常民が見る風景を眺め、暮らしを聞いて寄り添った、旅する学者」、あるいは「ひたすら民衆の幸せを願って歩き続けた旅人」との評もなされています。

米屋さんの作品を見て、作品の奥からにじみ出てくる何かを感じることが多くあります。その何かは、常民が見る風景の中に身をおき、そこに流れる「永遠」を伝えようとした宮本常一的な思想から生まれているのではないか、などと思ったりします。残りの3日間、写真や映像そして著作物をじっくりと鑑賞して欲しいと思います。常民の私たちにも何かが見えてくるかもしれません。

この記事へのコメントはこちら