川樋字根小屋※に諏訪神社が祀られています。慶長年間(1596~1615)に上杉氏の家臣である清水三河守康徳が創建したと伝えられています。

同じ頃、清水は元中山の諏訪神社も創建しています。

清水は信州更級郡(現:長野市)の人で、天正十年(1582)上杉景勝より臣属を促す史料が残されています。

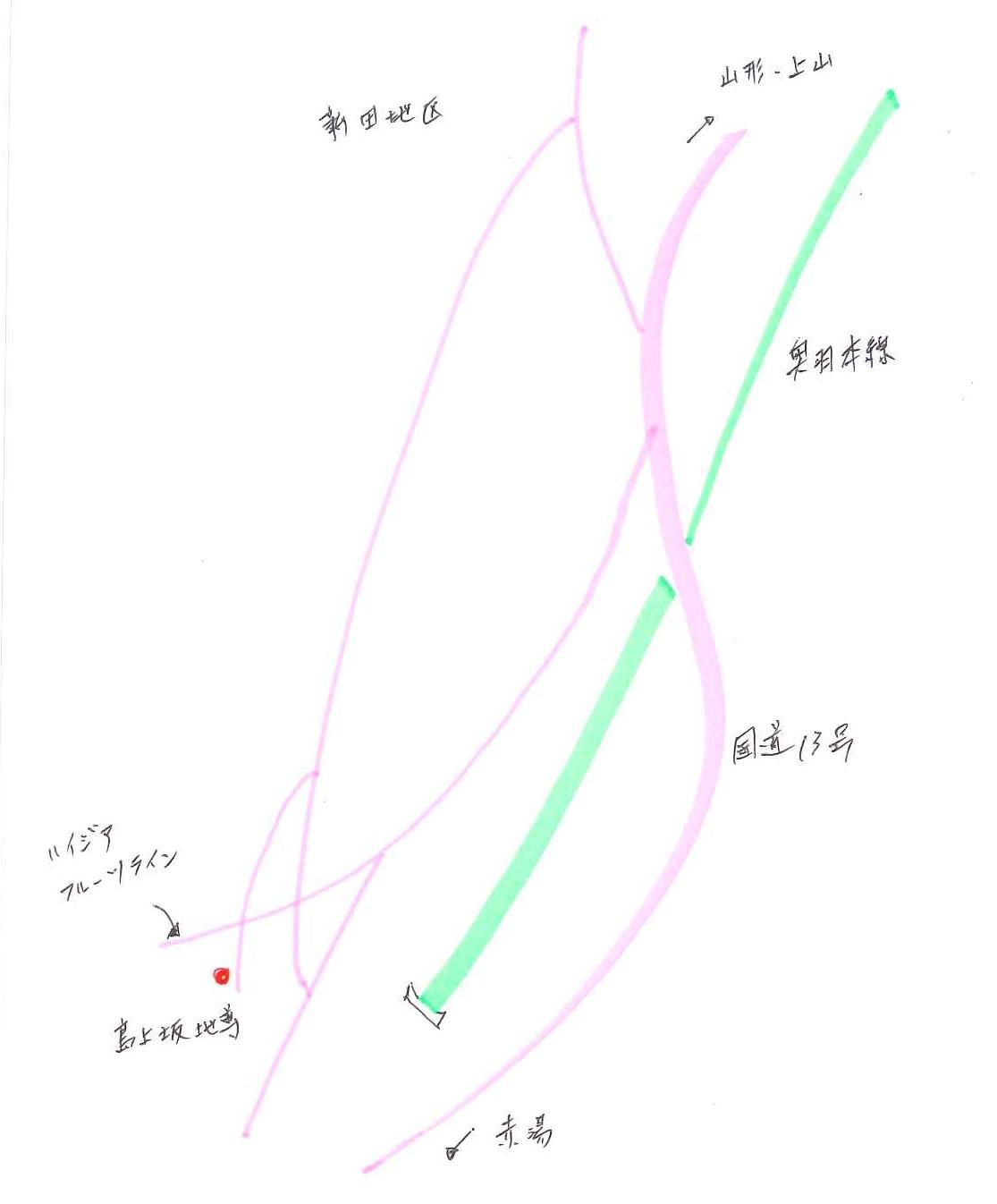

上杉氏移封に伴い、慶長三年(1598)中山城(城将:横田式部少輔旨俊)に配され、元中山を経て中山城下に移り住みました。

※中世戦国時代、防御を厳重にした山城に対し、居住を主とした山のふもとの集落を根小屋と呼んでいました。

諏訪神社の山側には虚空蔵山館跡と鷹戸山館跡が残っています。

赤湯町史より引用

諏訪神社 元指定村社 大字川樋字根小屋

祭 神 建御名方命(たけみなかたのみこと)

由 緒 創立年号が詳かではないが上杉景勝公移封のとき中山城に配された清水某が

信州諏訪明神の分霊を勧請して建立したと伝えられている。

境内には清冷な泉が岩の間から湧いており如何なる旱魃にも涸れることがなかった。

社 殿 本殿一坪、拝殿十六坪

境 内 二00坪

例祭日 八月二十六日

宮内方面で旱魃に困る時は熊野神社の御告を受けて神酒持参で雨乞いに来る慣習となっている。

社殿は大正7年(1918)の大火で焼失し、大正8年に再建されました。

諏訪神社内の史跡について何回かに分けて紹介したいと思います。