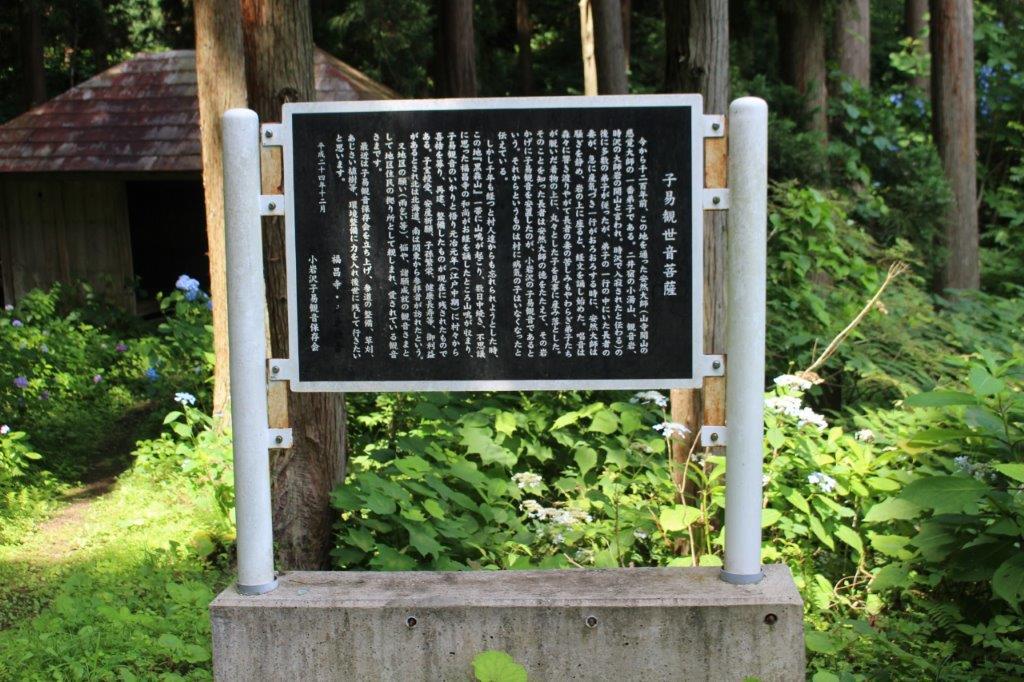

中川地区ではかつての村境(村の出入り口)に地蔵尊が祀られています。

極楽浄土への先導仏として、また子育てなど身近な仏様として、地蔵信仰が盛んだったことが分かります。

元中山地区の花窪集落の釜渡戸口にも地蔵堂があり、近くには講中碑も複数建てられています。

庚申塔三基・青面金剛塔一基、湯殿山碑、金華山碑、子待(ねまち)塔があるので、それぞれ庚申講、三山参り、金華山講(巳待講)、子待講(甲子待講)が行われていたことが伺い知れます。

参考:ふるさと中川「信仰と講中」佐藤鎭雄 記

かつて中川中学校の体育授業で「今日はロードレース」と言われれば、この花窪地蔵堂が折り返し地点でした。

この地蔵堂を見るたび登坂を走った辛さを思い出します。