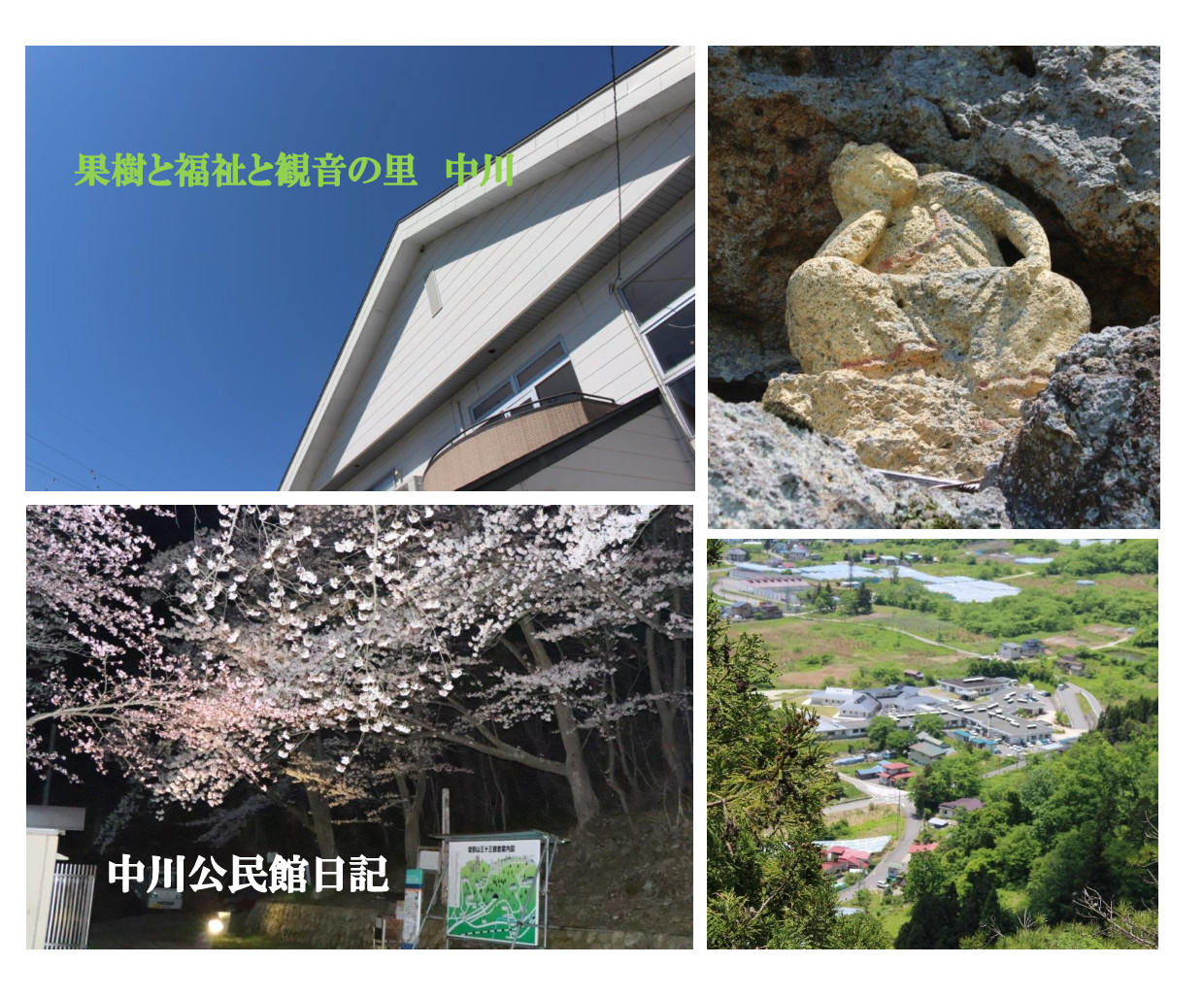

元中山地区の日影集落に、日影の法印様(ホーエンサマ)と呼ばれた「成就院」が平成8年までありました。

天台宗成就院は建長二年(1250)法印清観によって開山された羽黒山寂光院※の末寺で、本尊は不動尊、不動明王などを安置している。

成就院があった入り口には寺子屋を開き子弟の教育に当たられた「清由」とういう方の碑が建立されている。

またその後の「清栄」なる方は「智影」と称し。川樋学校の二代目校長をされた方である。

引用:ふるさと中川「古老の語る元中山」加藤富雄 記

※羽黒山の開祖蜂子皇子が羽黒山頂に建立、明治政府の神仏分離令により廃寺となり、

出羽神社(現:出羽三山神社)へ神道化。

元中山字日影の天満山成就院は山形市柏山寺末の天台寺院である。建長年間、権大僧都(ごんのだいそうづ)法印清観が創建した寺で本尊は不動尊、外に古い本尊仏がある。

境内七十坪、庫裏三十九坪の木造萱葺、檀家一五戸

引用:赤湯町史(昭和43年)より