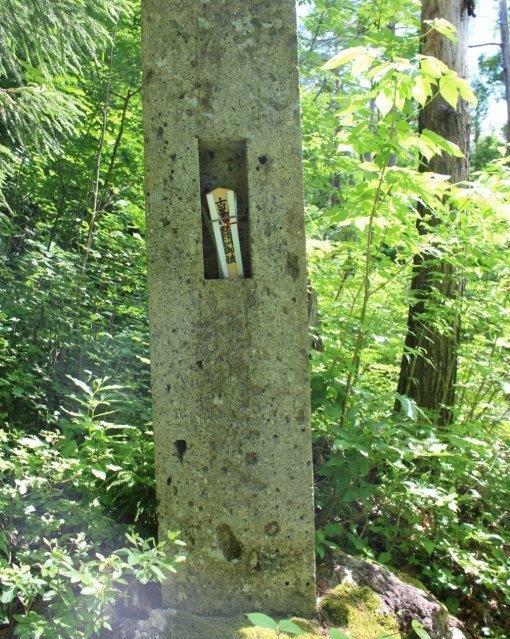

一字一石経塚(きょうづか)※は元中山公民館西側に所在していました。

平成7年県道改良工事の際、地中に残存する経塚が発見され、調査後隣接地に移設・再埋納されました。

出土したのは経石のみで、その大半は扁平な自然石に1文字ずつ墨書されたものです。

経塚の経碑には寛延元戊辰宿十月吉祥日(1748)と刻まれています。

この経塚が建立された時代は、延享二年(1745)から4年間、東北一円が凶作にみまわれています。3年連続の凶作の秋を迎えた村民が経塚を建立し、翌年の豊作と生活の安定を祈願したと考えられます。

※経典を土中に埋葬し盛土をした塚。追善供養や現世利益などを目的に平安中期から近世にかけて造られました。

参考:南陽市遺跡分布調査報告書(1)