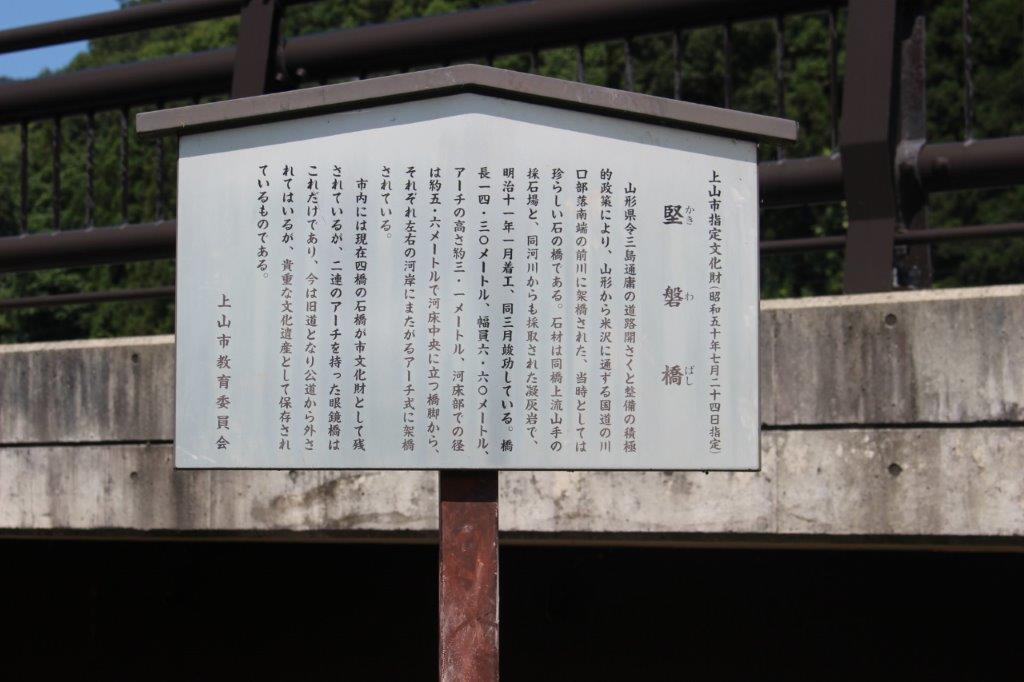

小岩沢地区には「静御前」とい珍しい字名があります。

吉田橋があるところです。

静御前は源平合戦で活躍した源義経の愛妾です。

文治元年(1185)義経は兄の頼朝に無断で、後白河法皇より任官されたことから追討を受け、弁慶ら従者と共に日本海北陸路から奥州平泉に逃げたとされています。

伝説では

義経の子を身ごもった静が義経の後を追いこの地まで来たが、急に産気づき旅の疲れもあり倒れてしまう。

そして子を産み落としたが、生まれた男の子は死産であった。

近くの鏡池で亡き我が子に産湯を使い、お寺に埋葬し、再び義経を追って旅立ったという。

静がこの地を去った後、夜になると赤ん坊の泣き声が聞こえるようになった。

村人は供養のため地蔵様を祀り、今も夜泣きを治してくれる地蔵様として信仰されている。

村人は静御前をあわれんで、地名を「静御前」と名付けたという。

参考:南陽市史 民俗編