鶴城叢書(かくじょうそうしょ)によると、米沢藩では在々の宿場に馬代一疋につき二両あるいは二両二分を貸し付けていたが、中山二十疋・川樋十五疋・小岩沢十四疋・赤湯二十三疋・大橋十五疋・糠野目三十疋とあります。

羽州街道の本駅は駅毎にニ五人二五疋の人馬が常備していることを考えると米沢街道の重要性がうかがえます。

江戸後期の文政十年(1827)の村目録によれば、馬の保有数は

中 山(元中山・釜渡戸含む)82疋

小岩沢 29疋

川 樋 52疋

新 田 3疋 と多くの馬を保有していました。

北条郷(現南陽市一帯)で最も多く保有していたのが中山村で、次が上荻村の73疋、金山村の71疋、小滝村の63疋です。

主要街道が村の中を通り、多くの山林を所有している共通点があります。

新田村が少ないのは、山も持っていないこと(五十匁山は昭和になってから所有)と宿駅がなかったことが理由として考えられます。

ちなみにこの当時、中川で牛の保有は中山村で2疋いるだけです。

参考:南陽市史、赤湯町史

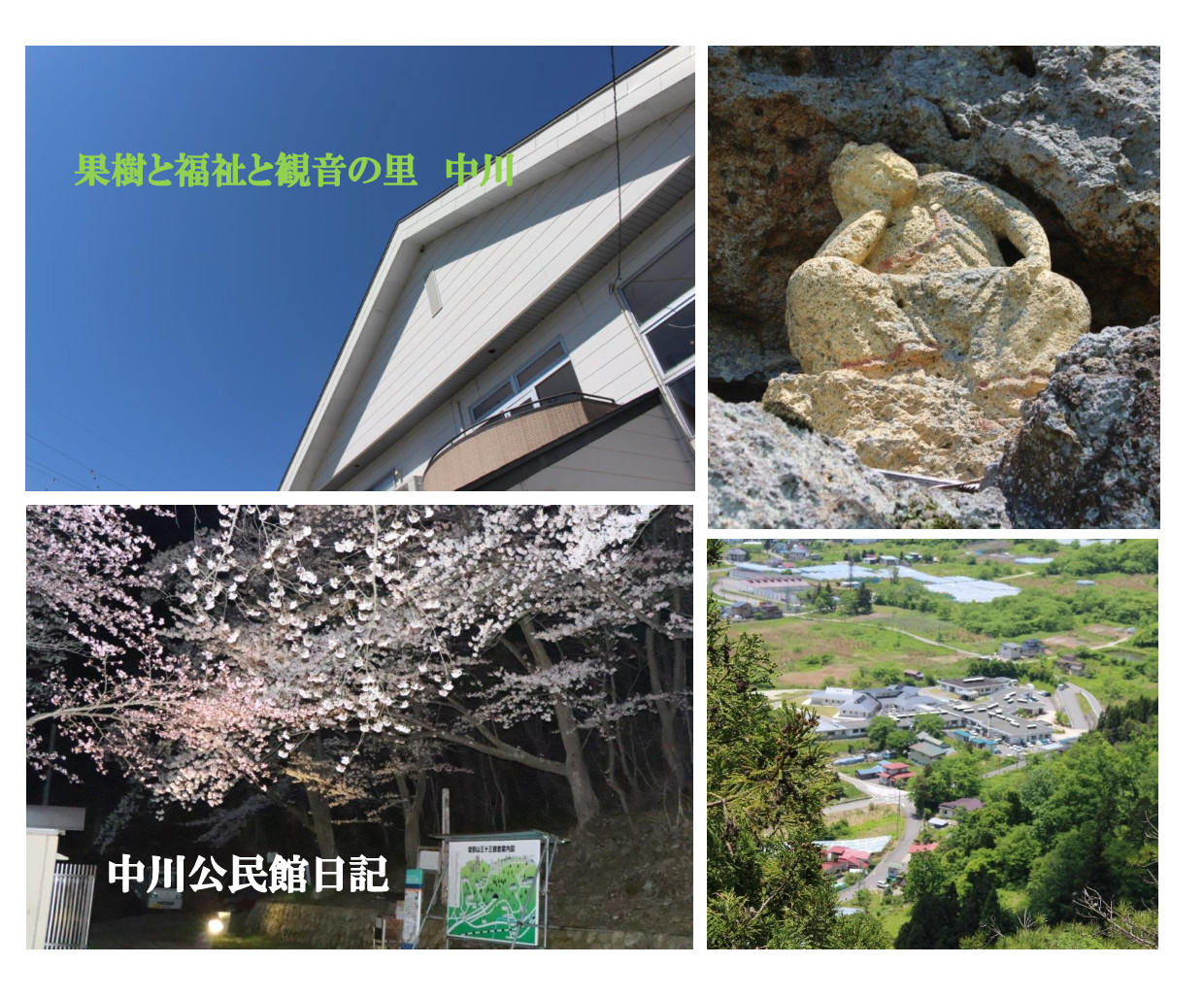

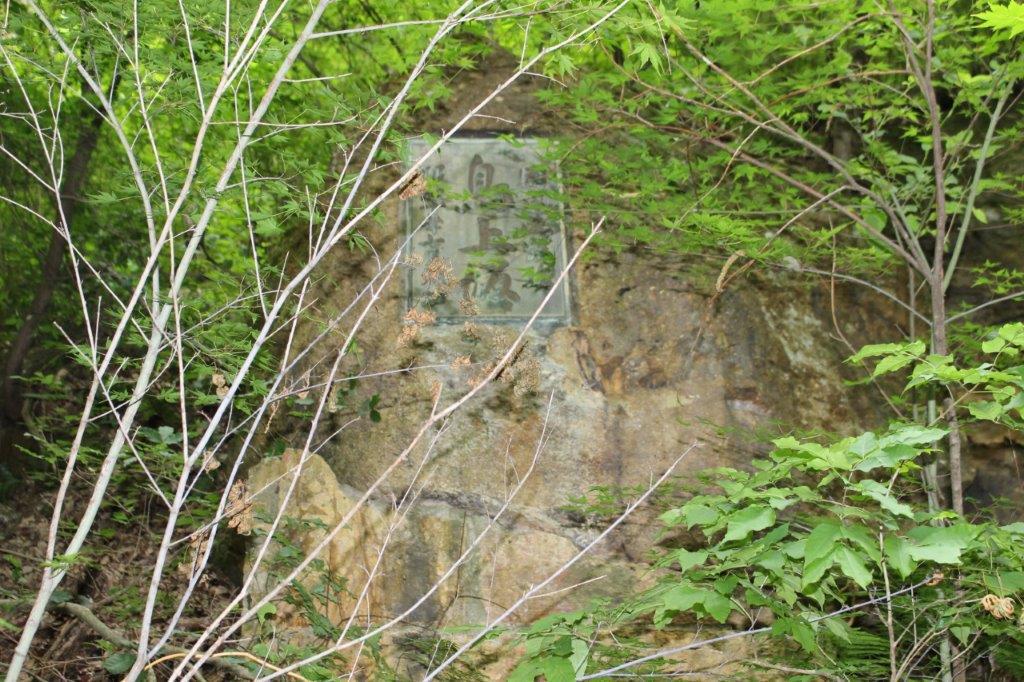

画像1・2枚目は小岩沢地区にある馬頭観世音です。

「馬頭観世音」の書体が川樋上の馬頭観世音(画像3枚目)と酷似し、どちらも天保十三(1842)と刻まれていることから、川樋松林寺住職の金毛和尚による書と推測します。