元中山地区の花窪の地名が出て来る最も古い文書は元禄9年(1696)宮内の蓮蔵院文書です。

中山村内、花窪稲初尾取集に付

本寺、従大佛頂院、北條郷之内都合三拾ケ村と貴院江御奉書被下置候ニ付而、中山村之内花窪も貴院江稲初穂尾取集可被成候 (以下略)

簡単に略すと

「中山村のうち花窪の稲初穂※は貴院のです」という証文です。

花窪の地名ですが、ハナ(花=鼻・端)は山から突き出た半島のような地形の様子を表します。

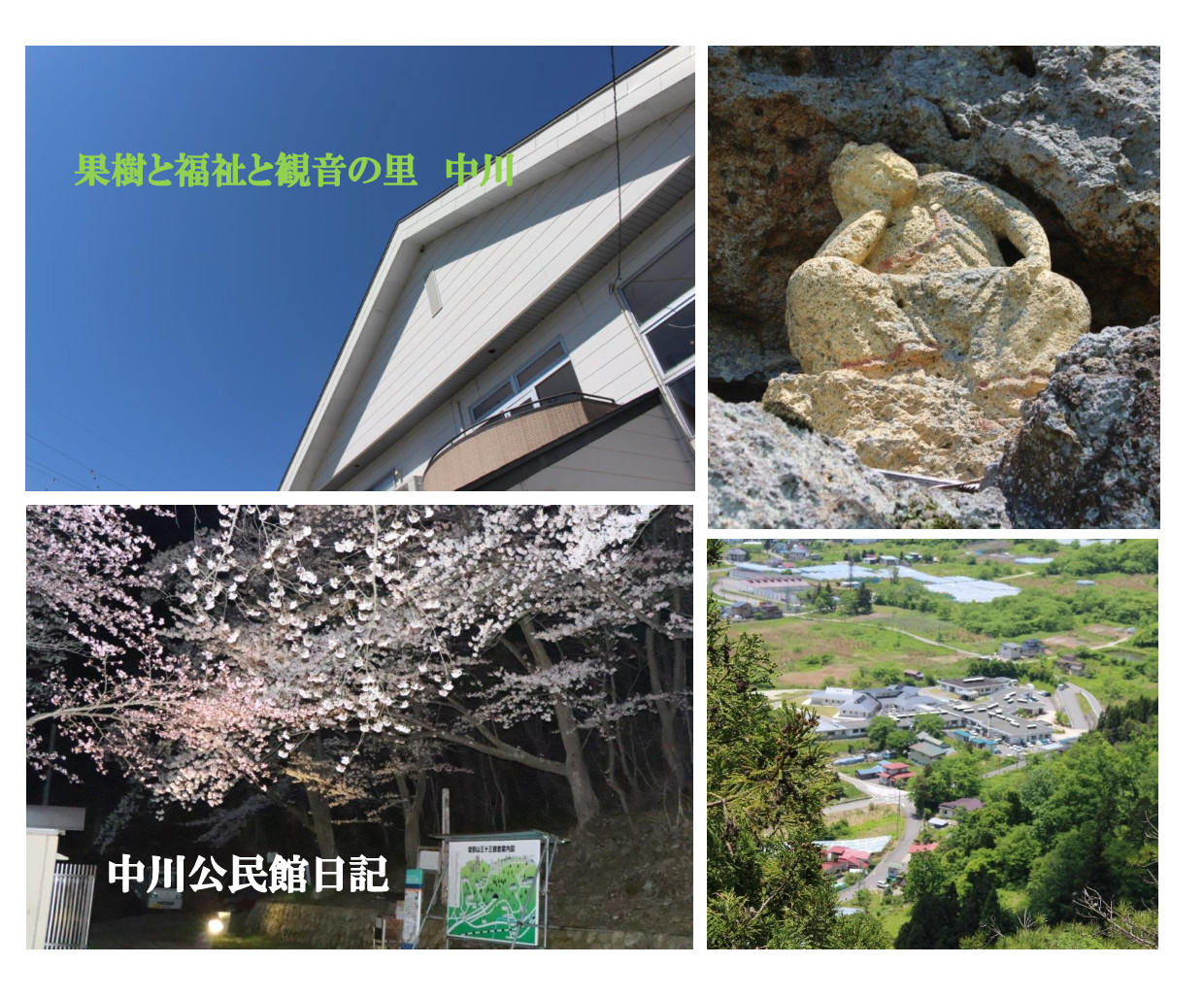

(画像1は下流側の諏訪原から見た花窪の風景)

クボ(窪・久保)は開けた場所に使われる場合が多く、沢によって土砂が堆積した地形に因む地名のようです。

窪地は水が溜まる水田適地なので、県内各地にクボがつく地名があります。

※稲初穂は、修験寺院が五穀成就のため、稲の刈りはじめを一軒に一束ずつ集める習わし

引用:南陽市史編集資料 第7号

参考:地名のなぞを探る~やまがた~ 木村正太郎著

やまがた地名伝説 山形新聞社