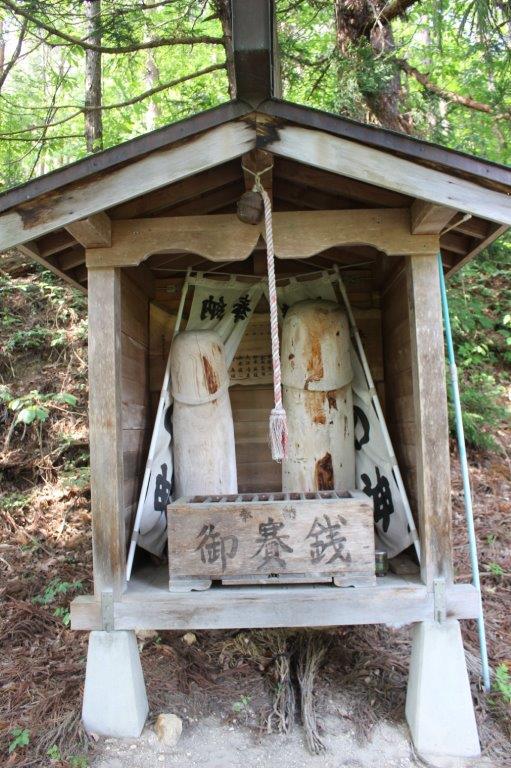

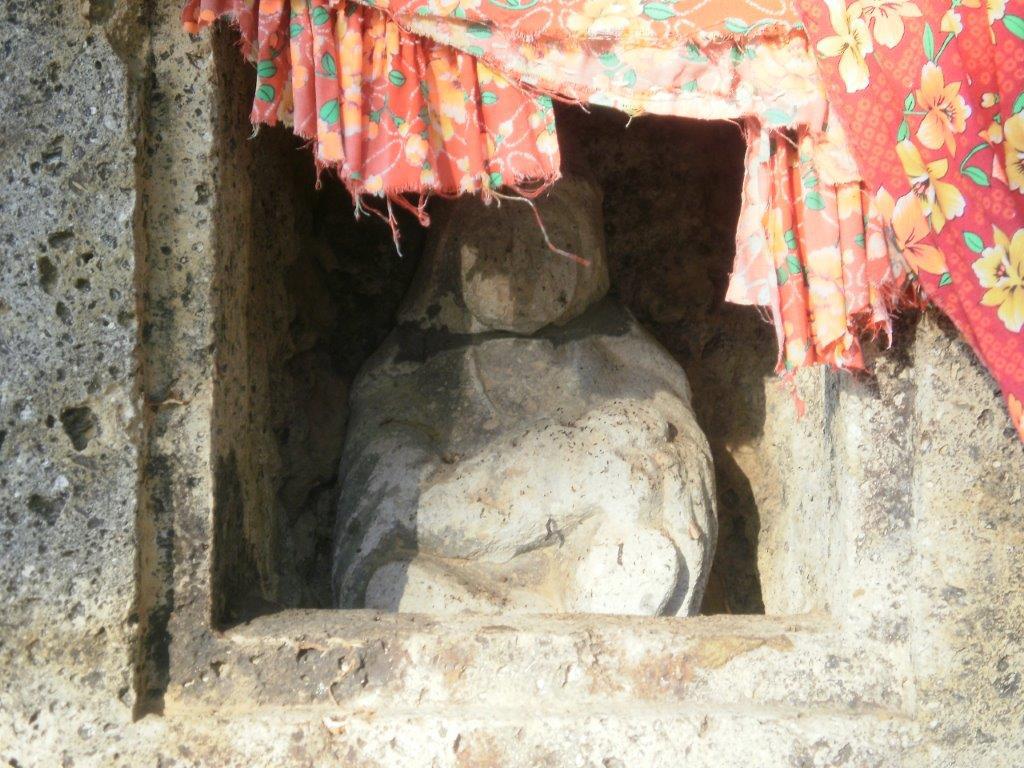

市道川樋線沿いに川樋山津見神社(山の神様)があります。

春3か月、つまり1、2、3月の17日は、山に入って木を切ってはいけないとして、この日山仕事を休む。これは置賜一円共通した伝承で、今も守られている。山の神が木を数える日なので、この日山に入ると、木に間違えられて数え込まれ、大怪我をするからだという。

2月17日に祭りが行われる。

山の神はこの日以後田に降りて田の神になるとの伝承がある。再び山の神に戻るのは10月17日である。

山の神社には木製の男根が奉納されていた。山仕事の安全を祈願したものである。山の神は女性で、しかも醜女であったといわれ、そのため男子の参拝は喜ぶが、女には嫉妬するので、女は参拝しないことにしている。

引用:南陽市史