我が家の花レース、植えてるものが限られてるわけですが、我が家で最初に咲いたのはクロッカス3月25日に始まり菜の花、杏子、レンギョウ、水仙、ヒアシンス、そしてようやくチューリップが咲きました・・チューリップも春の代表花です春の風景にはかかせません。このあと花桃、桃の花が咲き始めてます、八重桜はつぼみが大きく膨らみましたがまだのようです

大豆

昭和32年生まれの私、生まれたころは近所の清水で洗いものしていたという・・水道も、ガスもなし、電気冷蔵庫、洗濯機ももちろんなし・・炊飯も釜であったと聞いた・・弟が生まれた昭和36年に我が家にTVがはいり、新潟地震があった昭和39年にはマツダのクーペという軽自動車があった、東京オリンピックとともに時代は高度成長真っ盛り、小学5年頃にはカラーTVと冷蔵庫が各家庭に入り、このころから年末どこの家でも餅つきしていたのがやめて買うようになり、漬物も自家製から購入品へと、どこの家でも季節ごとの笹団子や梅干し作り漬物仕込みとかも、自家製おやつもやらなくなってしまった・・農家はみなどこも自家製みそで家々の味噌の味がちがってた・・田舎に移住して紅大豆味噌作り参加してから自家製みそを食べるようになりました・・そうして切れたら中津川のそば師匠からもらったみそ食べて、切れて市販の味噌食べたらもう市販のは粉っぽいというか口に合わなくなってきた・・手作り味噌、千葉から移住した青年から分けてもらって食べてますが・・これはぜひ自前の味噌を作らねばと昨年は米つくり初めて(米つくりといっても手植えと手刈り杭掛けだけテニスコート半分のお遊び)今年はさらに味噌も挑戦です・・畑は米作らせてもらってる農家さんにはなしたらどうぞと空いてる畑借りました・・完全リタイヤに向けて、だんだん昔に戻る我の理想の生活です、お向かいさんの奥さんは農協婦人部で数年前まで毎年味噌つくりしていたと言うがもうやめたのだと・・そうしたら残ってる大豆もらいました・・今年はこの豆と職場にいるじいから豆もらうことになってるので味噌つくり挑戦・・まずは豆作りからです

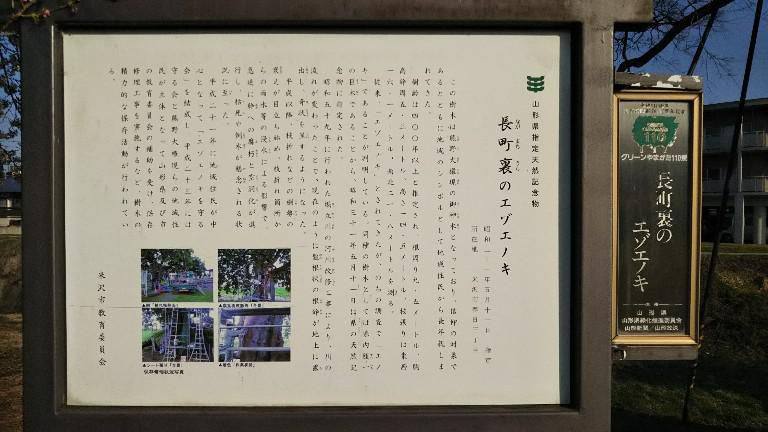

ウコギの垣根に松

伝国の杜西側に、置賜の民族事象を紹介する施設がある・・・ウコギの垣根に松の木、そして行屋があり、草木塔とかてもの園・薬草園があります。垣根に松の木、そして萱屋根の行屋むかし昔の風景といった感じで、この風景は、なぜかほっこりして落ち着きます・・かてもの園は上杉鷹山が編さんを命じた『かてもの』に取り上げられてる植物はじめ四季を通じて人々が食してきた食物となる物の保存や料理本ですね、薬草研究なども推進してその薬草などの園もある、思い起こせば、幼少期幼稚園から小学低学年まではまだ自給的暮らしがおおかった昭和の30年代、電化製品もすくなく・・昔ながらの食べ物、食文化がありました、近所の畳屋に同級生がいて、そこのおじいちゃんは薬草やきのこ、山菜の知識が豊富で干したものを見せて教えてくれたのを思い出します・・これが目に利くとか、胃にいいとか遊びながら採りに行った記憶がある・・採ってくるとお菓子くれたり・・これは違うとか遊びの中で教わっていたという記憶です、こうして古くから人々は自然の恵みに感謝してその恵みをもらっていたのですね・・草木に感謝の草木塔に、飯豊山岳登拝を行う習俗がありました・・昔の成人儀式は修行の登山でありましたね・・この時代でなくよかった