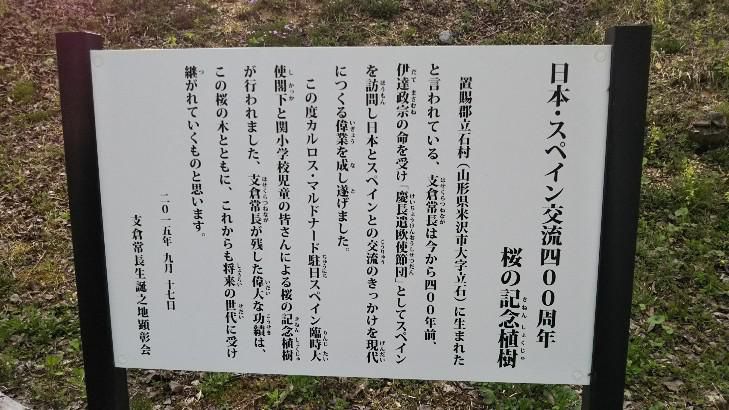

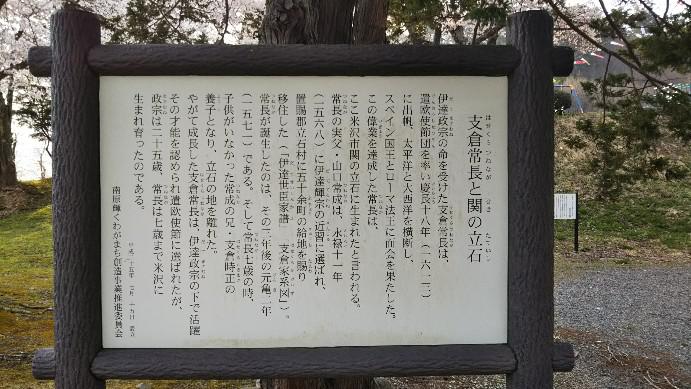

今日から5月ですよ早いですね、山形県米沢市大字立石に関小学校がありますが、2021年4月で南原小学校と統合するとされてます、その小学校近くで生まれたのが伊達藩の家臣である支倉常長、ここに小さな資料館とその看板がある、一昨日天気も良く桜見学ついでにたちよってみた、常長がスペインに渡って400年の節目に桜の記念植樹を植えたのが2015年いま桜が満開です、伊達政宗が25歳まで常長は4歳まで米沢にいたとされているのですが4歳ではそんなに思いはないよね・・51歳でなくなってるから短いよね・・病死とあります・・元亀二年1571年生まれ1622年没、慶長18年1613年に、スペイン領メキシコ経由で、スペイン、ローマに慶長遺欧使節(けいちょうけんおうしせつ)として渡航している、施設の派遣が何の目的か誰が企画したかも不明瞭であるとされて徳川幕府キリシタンは迫害を開始していて、メキシコを経てスペインには1615年渡り1620年に帰国主目的たるメキシコとの通商は果たせなかった、命かけての渡航もむなしい、案内役のソテロは1622年マニラから日本に潜入2年後に処刑となっている、出かける慶長18年には国内情勢が大きく変化キリシタン禁教令が全国に敷かれている・・このことから一行が容易に帰国できず正使常長のみ元和6年8月仙台にやっと帰着、帰着後キリシタン御免の家とはなるが不遇のうち病死、この不遇という処置はどんなだったのでしょうか、仙台藩もキリシタンに対して迫害を開始していた本使節団はほとんど意義がなくなっていたようです・・何度か遭難にもあい出かけた常長の本当の気持ちはどんなだったのでしょうか帰国できずに帰化した人々の声を聴いてみたいものです・・

虎列刺菩薩

コレラの終息を祈願して、その死者を慰霊する石碑があると地区掃除のとき聞いて窪田のを見学した後、赤芝にコレラの石碑があると友人から以前聞いてたので気になってみてきました小野川温泉に向かう途中、置賜三十三観音札所二十五番となる赤芝観音の奥、赤芝羽黒神社にある、市内の桜は半分くらい散ってしまったのですが、ここの桜はまだ満開状態でした、神社の門から、神社境内の左に向かっていくと、石仏群がまとまってるとこにあります、大きな自然石の中央に虎列刺菩薩とはっきりと見れます、右に明治十二年八月三日、左側には村中安全と刻まれている江戸時代の文政五年(1822)に始まり明治になってもたびたび流行したコレラ、石碑はこうした状況のもと、コレラの終息祈願と死者の冥福を願ったもので、最初に発生した文政の時は明確な名前がなく、他の疫病と区別が不明瞭であったがこの流行の晩期にオランダ商人から”コレラ”という病名であることが伝えられて”虎列刺”とら当て字がなされたとあります、コロリと死んでしまうことから”虎狼痢”などの呼び名も広く用いられたという・・

山菜採りへ

26日日曜日地区掃除で休みにしていた、掃除も朝6時から7時半ころで終了そのままついでに家の掃除、午後は従妹と山菜採りいってみました午後はあいにくの雨になってカッパ着ての山菜採り、コシアブラにこごみ、タラの芽と下見みたいなもんですが・・コシアブラは桜が散って葉桜の頃がちょうどいいのですが、まだ桜は散ってなくコシアブラは思った通り早かったようです、それでも中には超いい感じのものがあるので初収穫、こごみもタラの芽もまだ早いようです、実家と友人に初物おすそ分け・・この日自宅の山菜も含めて山菜尽くしの夕食、こないだ友人からもらったタケノコご飯に自宅菜園の行者ニンニク、ウルイ、茎たち菜と採ってきたコシアブラをおひたしでもう一つコシアブラとウコギを切和にして・・従妹が昨年つけていたワラビの漬物をもってきてくれたので、自宅菜園のふきのとうの煮物も加えて山菜だらけの夕飯となりました・・しょうじき小さい頃は嫌だった山菜いまになると季節を感じるし、独特の触感に香りがたまりません・・