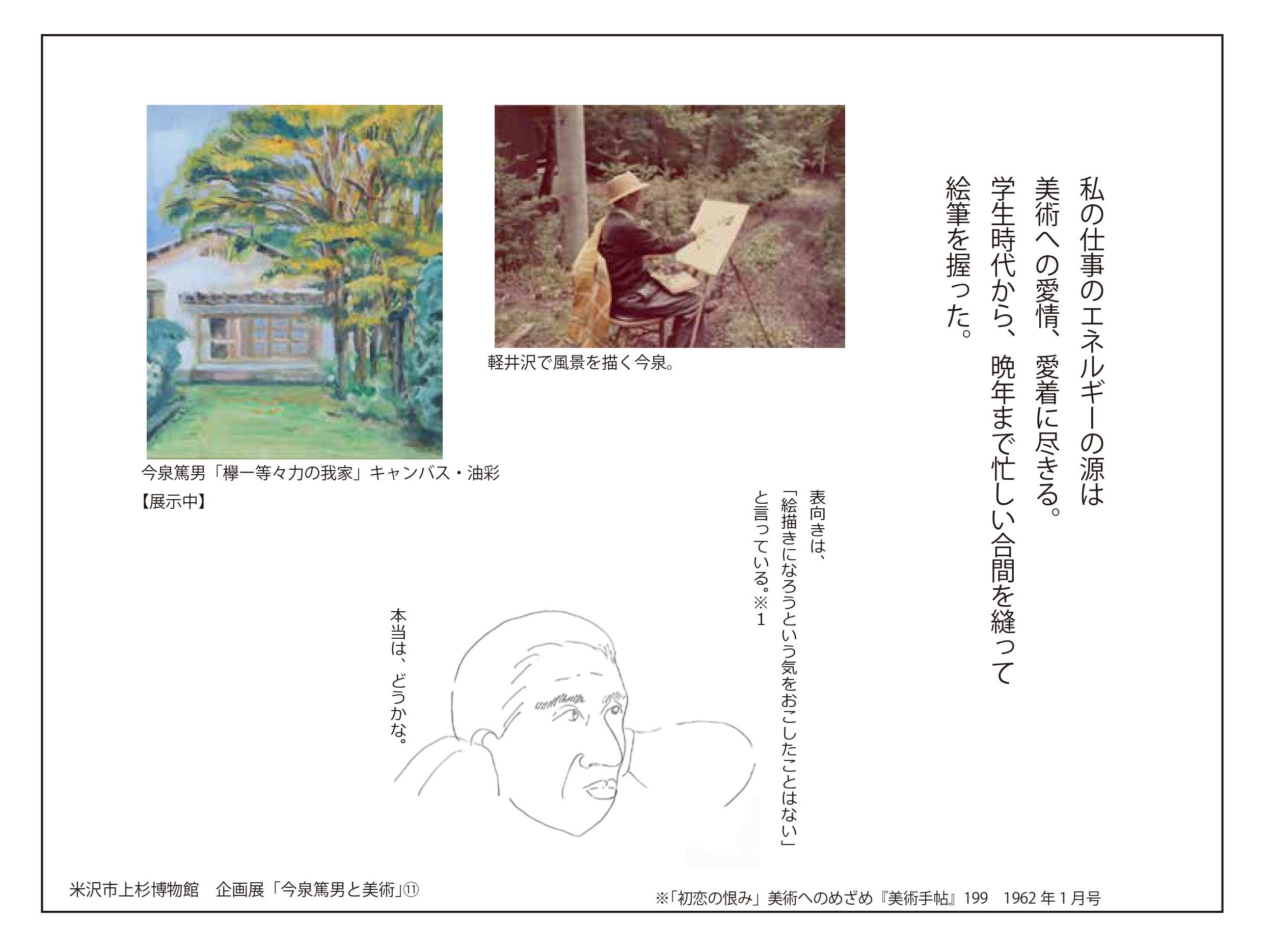

今泉は、1950年48歳の時に

「少なくとも僕は美術界と一緒に泥ンコになろうと思っています」

と語っています。

その言葉通り、美術に生涯を捧げた人生でした。

展覧会詳細はこちら

【お問い合わせ】

米沢市上杉博物館 0238-26-8001

9月2日(土)よりはじまる特別展のお知らせです。

特別展「上杉氏と国絵図の世界」

江戸時代には様々な絵図が作られました。道中絵図や村絵図、城下絵図など、絵図とひと言に言っても、目的や用途に応じて多様な描かれ方がなされました。そのなかでも国絵図は、江戸幕府が主導して編纂した絵図として注目されます。

江戸幕府は、諸大名に四度にわたって、一国ごとの絵図(国絵図)と土地台帳(郷帳)の作成・提出を命じました。これは、幕府が国土の掌握を目指したものと評価されており、その威信をかけた政策でした。また、国絵図作成の背景には、当時の政治社会情勢が多分に反映されており、国絵図の持つ政治史的意義も見逃せません。さらに、幕府は諸大名の領知支配を認める領知宛行状を将軍の代替わりごとに発給し、将軍を頂点とする全国支配を明示し続けてきたことも注目されます。

江戸時代は幕藩体制とも表現されるように、幕府(将軍)と諸藩(大名)の主従関係によって成り立っていました。したがって、国絵図や領知宛行状は、土地支配を通じて幕府(将軍)と諸藩(大名)の主従関係を示す手がかりとして、重要な要素を含んでいます。

本展覧会では、米沢藩が作成した国絵図及びその関連資料に注目し、幕府の国絵図編纂について紹介します。上杉氏の領知・米沢を描いた国絵図を通して、地名の表記や色使いなど、現在私たちが目にする地図とは異なる、この時代ならではの表現や世界観をお楽しみください。

【会期】前期:9月2日(土)~10月1日(日)

後期:10月7日(土)~11月5日(日)

【休館日】9月27日(水)、10月25日(水)

【開館時間】9:00~17:00(チケット販売は16:30まで)

【入館料】一般700円(560円)/高大生450円(360円)/小中生300円(240円)

※( )は20名以上の団体料金

※常設展とのセットのみ販売

♦入館料無料の日

11月3日(金・祝) 東北文化の日 どなたでも無料!

【ギャラリートーク】展示解説 ※申し込み不要

日 時 : ①9月2日(土) 14:00~

②9月16日(土) 14:00~

③10月7日(土) 14:00~

④10月21日(土) 14:00~

会 場 : 米沢市上杉博物館 企画展示室

定 員 : なし

参 加 費 : 特別展入館料

担当学芸員 : 池野 理

【講演会】 ※事前申込制 9月6日(水)9:00から受付開始

「国絵図からみた江戸時代」

日 時 : 10月14日(土) 14:00~16:00

会 場 : 伝国の杜 2階大会議室

定 員 : 120名

参 加 費 : 無料

講 師 : 東京大学史料編纂所教授 杉本 史子 氏

※都合により、オンラインでの講演となる可能性があります。

※お申し込みは TEL【0238-26-8001】ほか

【伝国の杜ファンクラブ事業】 ※事前申込制 9月20日(水)9:00から受付開始

「国絵図をたのしもう」

日 時 : 10月27日(金) 18:30~

対 象 者 : ファンクラブ会員と同伴者1名

※伝国の杜ファンクラブの詳細はこちら

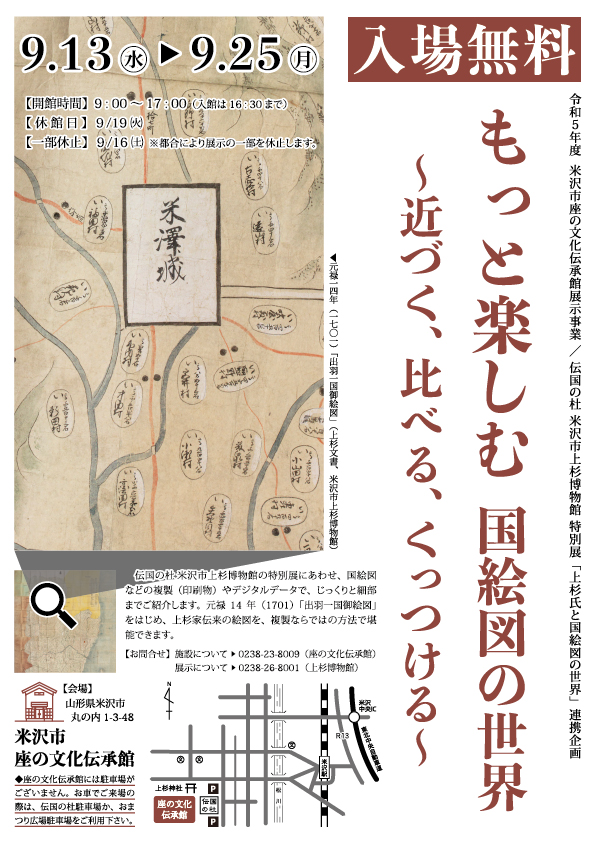

【米沢市座の文化伝承館 自主事業】

「もっと楽しむ 国絵図の世界 ~近づく、比べる、くっつける~」

会 期 : 9月13日(水)~9月25日(月)

休 館 日 : 9月16日(土) ※都合により展示の一部を休止

9月19日(火)

開 館 時 間 : 9:00~17:00(入館は16:30まで)

入 館 料 : 無料

会 場 : 米沢市座の文化伝承館 (米沢市丸の内1-3-48、当館より徒歩5分)

※米沢市座の文化伝承館の詳細はこちら

特別展の主な展示資料等、詳しくは当館ホームページをご覧ください。

皆様のご来館を心よりお待ちしております!

【お問い合わせ】

米沢市上杉博物館 0238-26-8001