朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

昔は今よりもっと手入れをしたから、島はもう少し多かったかもしれない。しょっちゅう‘島出し’をした。白田仁吉という人が茶屋を経営しておったころは、毎日あそこにおったわけだから、毎日島出しをしない日はなかった。誘客のためにもしたんだろうと思う。ところが戦後、茶屋がなくなってからはめったにしない。現在浮島を守る会のメンバーがするが、これも昔ほどではないかもしれないな。

お話:小林富蔵さん(元朝日町長) |

お祭りでは、神主が五人くらいかな。それに白装束を着たのが付いでって、いわゆる大唐傘というカラガサね。中国の古代絵なんかにもあるが、神主に差しかけるやつがあるでしょ、あれが珍しくてね。それから我々が子供の頃まで神楽があった。いわゆる笙(しょう)なんかだ。昔のとおりの神楽だな。今はレコードでやってるけど、昔は本物があった。で、村の青年がそれをやったわけだ。今も楽器はあるが、する人がいなくなった。

お話:小林富蔵さん(元朝日町長)取材 : 平成6年 |

子供の頃沼に行ったのは、大きな鯉がいるから鯉を見にと、それから、当時は沼参詣というのが毎日来ておったね。沼の観光客だね。その当時、白田仁吉という人とおたかさんという人が茶屋を経営しておった。今の湖畔の家から沼の方に行くと広場があるが、そこに北向きに茶屋があった。そこで貧乏人の子供である我々は、浮島に来る観光客に「何がけろ」と言って、食べたこともないものを貰って食べるとか、そういう興味で沼に行ったな。

それから、もう一つは遊び道具を拾うために行ったね。缶詰めの空き缶を拾ってきて、そいつのまん中に火箸で穴を開けて、紐を通して木っ端に結んで、今の竹馬のようにして、パカパカと歩く、そういうおもちゃだな。それを作ったり、釣りに行く時の‘びく’の代わり、大きな缶詰缶を拾ったりして遊んだ覚えがあるな。 それからその当時は、御行様というのが白装束で何十人と来ることがあった。するとよく茶屋で食べたりするから、沼にも寄って神社にお参りをして、ここから出羽三山の方に行ったんじゃないかな。その当時の子供達は、御行様が何十人と来ると、どういうことを言ったかというと「お〜ぎょうさ〜ま、じぇにけろ」と言うた。行者が供養というか信仰上から、たまに金をくれる人がいた。んだど、一銭とか五厘とか一つぐらいもらったりしたことがある。食物がなくて困っている人を助けるという意味もあったんだろうね。実際にもらったことは一ぺんぐらいだな。たいがいの人はくれない。そういうことがあったな。御行様は年に二回くらい来るがったがな。 お話:小林富蔵さん(元朝日町長) |

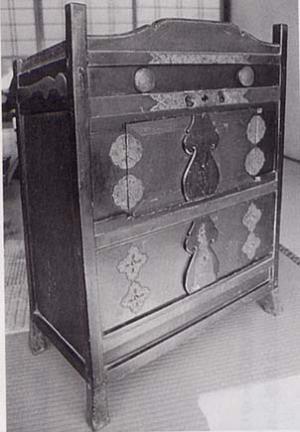

大行院主が江戸幕府に御守札を献上する際に使用することが許された駕篭で、これを使い江戸に出かけ登城しました。材質は、外面が網代作り、内部が漆塗りの檜でできた二人担ぎの駕篭です。朝日町指定文化財。

高さ106.5cm 幅75cm 長さ121.2cm 重さ18.5㎏ ※網代 竹・葦または檜などを薄く削ったものを斜め、または縦横に編んだもの。 ※緋 濃く明るい朱色 お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主) |

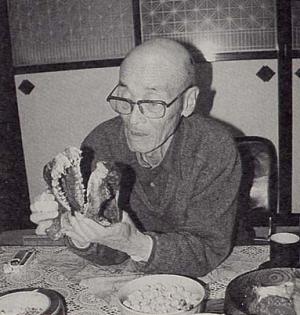

弁慶が修験道を伝ってきて、大行院に泊まって、宿代の代わりに置いていったという伝説があって、その笈が今も伝わっている。前に研究家が来て見て、室町時代の作ではないかと言ってだっけ。格式によって大きい小さいあるんだけど、資格によって立派な笈を使うそうで、これは立派なほうなんた。分解できて、中に自分の身を守る仏様、蔭仏ってあるんだけど、それ入れて歩くのだった。薬師如来様だ。今は別にしてある。作りも鐇(ちょうな)削りで防水に布を貼ったのに漆が塗らっていたりしている。神様を中に奉っているから、観音開きになる。こっち側さは、勧進帳やお経を入れたようだ。扉の裏に凡字で、武蔵坊弁慶の「武蔵」って書いてある。背中のあたる所は、すり減っていて苦労した面影があるね。

お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主) |

元禄年間だから、今から三百年くらい前。「若御子山」に棲んでいて、あとで骨になって見つかったのが、代々宝物として保存されてあるんだ。災難除け、悪魔払いとか、由緒が書いてあるんだ。それには、三百年くらい前に若い衆が、山に木伐りに行ったら、大蛇が木にくるまっていたんだっけど。そんな大蛇がいるというので、村の人は三年間、山に入るのを差し止めした。その後、恐る恐る行ったら骨になっていたという、そういう伝説だね。その大蛇の棲んでた洞穴が今もあるそうで、そこに行くと大蛇の息音がすると言ってだっけ。専門家の先生も来たけど「ツチノコ」かも知れないという話だった。

お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主) |

|

山伏のことを、御行様(おぎょうさま)と言うけれど、御行様は昔ここに泊まって、月山の方に行ったり、朝日岳のほうに行ったりしたんだ。記憶にもあるけれど、昔はそういう有名な山に登ることが行の一つだったし、三十日間も登って修行して資格もらったっていう。蔵王あたりにも登ったんだな。京都に聖護院という本山があって、そこから資格の交付を受けていたようだ。そういう書類もうちにある。うちは、御維新なってから、すぱっと辞めて、神道に切り替えたから、今は修験道は全然関係ないけどね。

お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主) |

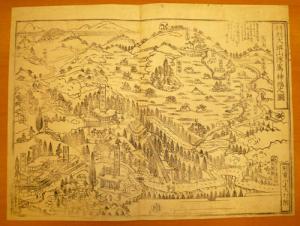

この文化年間の地図さも、芭蕉塚ってあるけど、これは松尾芭蕉がここに来たわけではないようだな。うちの先祖に「歌詠み」で芭蕉の弟子がいたものだから、師匠を慕って碑を建てたと聞いた記憶があるね。

お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主) |

{PDF} ダウンロード 418.2KB_Adobe PDF

昔、刷って配った地図の原版があったから刷ってたけれど、あんまりきれいには刷れなかった。 名前がところどころ見えなくなっているけれど、これは消したのではないか。ここは徳川幕府の配下になっていたのが、御維新なって国さ返上したものだから、あまり思わしくないというので隠したみたいだな。 こっちの色が付いている原版は、文化年間に作ったものだな。二百年くらい前だ。三十三坊とか、家の配置が書かってあるべ。あと、関所も書いてあるな。八つ沼の部落と大暮山の部落とそれから勝生の部落に行くところにあったんだな。誰も彼も大沼に入ることはできなかったんだ。許可がいるんだ。 お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主) ※↑上記ダウンロードボタンより「羽州大沼山浮島神池の図」の拡大版を見られます。 |

三十三坊は、昔の修験者が泊まったところで、それぞれに名前が付いている。この「坊」というのも、今の神主みたいなもので、昔、熊野山とか月山とかに泊まって、修行して、院とか坊の資格をもらったんだ。この頃では、泊めていたのは二〜三軒だけど、昔は三十三軒みな泊めていたわけだから、かなりの人が泊まれたんだな。昔は、日本海側から漁師の人がいっぱいお参りに来た。それは海上安全で、船が沈まないようにだ。浮島は沈まないからね。うちでも、二十人の上は泊めた記憶があるな。白装束で来て、お精進料理しか食べなかったな。

お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主) 浮嶋稲荷神社は、役の行者と覚道が創設して、一院三十三坊があった。私の家もその坊のひとつであった。四代前に柴橋から嫁に来た人の持参金で浮島神社神輿を寄付したごとにより、資格を得て、私の家で行者を泊めるようになった。最上家では庄内の人を、私の家では福島の人を泊めた。浮島というイメージが船が沈まねという縁起を生んで、海岸に住んでいる漁師の人がたくさん来て宿泊した。私の家では、昭和十年頃まで、坊を営むことで生計を立てた。行者を、御行様、御行様と呼び、家の前に玄関が二つ、脇に一つと、玄関が三つあった。 屋根もピーンとした立派な屋根だった。食事には精進料理を出して家の所得も相当なものだった。 その当時の部落の繁栄を再現するためにも、浮嶋神社を活かしていかなければならない。その当時、浮嶋神社を経由して朝日に出かける行者と月山に出かける行者がいたが、私の家の使用人が先達となり案内した。その修験者の道を復活すったいという話もあり、 古くなったお守りなどを燃やす場所として復活したらなんたべという話が、現在出ている。 お話:白田隆さん(浮島を守る会会長) |

護摩壇は神社の所と山伏岳(高田の上)にある。この二つの護摩壇を真直ぐ延長していくと大朝日の山頂さつながるんだ。修験者で大朝日まで行けない人は、大沼で祈祷して山伏岳で祈祷して、大朝日を遥拝(ようはい)したんだ。山伏岳の護摩壇には大きな松の木があって、昔は寒河江あたりからも見えるんだっけ。それがなくなって、なんだか物足りない気がするんだ。長岡山あたりからも見えるんだっけ。

お話:最上敬一郎さん(大行院51代当主) |

エリア地区 / 大沼、大暮山

・大型バスは八ッ沼〜大沼線をご利用下さい。大谷からは通れません。 (お願い) このサイトは、朝日町エコミュージアムがこれまで培ってきたデータを紹介することにより、郷土学習や観光により深く活用されることを目的に運営いたしております。 よって、サイト内で紹介しているほとんどの見学地は、観光地として整備している場所ではありません。夏は草が茂り道がなくなる場所もあるかも知れません。もちろん冬は雪に閉ざされます。また、個人所有の神社や建物等も一部含まれております。アクセスマップも細道までは表示されません。 予め御了承の上、見学の際は下記についてご留意下さるようお願い申し上げます。 ・安全に留意し危険な場所には近づかないで下さい。 ・マナーを守り、無断で個人敷地内に入らないで下さい。 ・不明な場所につきましては、エコミュージアムルームへお問い合わせ下さい。または、エコミュージアムガイドをご利用下さい。 Tel0237-67-2128(月曜休) |

大沼部落が干ばつになり、村中みんなで木の地蔵様を沼に入れて祈願して直会をしたところ、物凄い雨が降ったという記録がある。その時に地蔵様の左腕が取れて、負傷して、私の家に保管された経緯は本当の話だ。

それは、大沼の水が三十センチ位減った時のことだった。村中総出で、婿にきた親父が祈願したれば、物凄い雷とともに雨が降ってきた。そして、一晩のうちに浮島の水量がいっぱいになったが、肝心の地蔵様が見えなくなってしまった。これは、先程話した浮島の空洞になった所に地蔵様が入り込み、そのままにしたから水かさが増して、地蔵様が出られなくなってしまったのではないかと思われる。 地蔵様がいなくなったことで、私の親父は祖父に大いに怒られ心配して、必死になって地蔵様をさがしたけれど見つかんねがった。その後、しばらくしてから、浮島の手入れをしていた仁吉という人が教えに来てくれた。小さい浮島が真向かいから近づいてきて、仁吉さんの前でくるくる回って戻って行ったんだと。これは神様のお告げと思って、私の親父のとこさ来てこの旨を伝えてくれた。泳ぎが達者だった親父がその浮島の底さ潜ってみたら、そこに地蔵様がいたんだっけど。 お話:白田隆さん(浮島を守る会会長) 取材 : 平成7年 |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

お話:小林富蔵さん(元朝日町長)