ī��Į�����ߥ塼���������ī���ٻ�ϼ ī��Į�����Ͼ���

��������ǯ���˷��Ƥ�줿��������ʸ����ֺ��ݲȽ���פϡ������ͤ��羱���������ͤν����������̳���줿�������Ǥ�����ʪ���Ҹ�����ȤȤ�ˡ��������������ĵ�¢����κ�Ȥ⸫��ͽ��Ǥ���

������8��31�����1����2�� ���⡡���ݹ�ͺ��������500�� �����ߡ������֤��䤤��碌���������ߥե�����פ�ꡢ�⤷���Ϥ����ò������� ��������TEL 0237-67-2128 �硡�š�ī��Į�����ߥ塼���������ͤβ� �����ϡ�NPOˡ��ī��Į�����ߥ塼�����ඨ�� �����ݲȽ��� ��ī��Į�Ǹ�γ��������� |

{PDF} ����������� 953.3KB_Adobe PDF

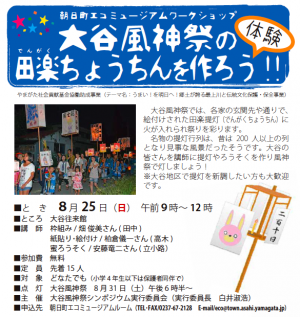

�θ�����ë�����פ��ijڤ��礦��������� �������ʤ���ë�����פ��������������Ϲ���˻��òġ� ����ë�����פǤϡ��ƲȤθ�������̤�ǡ����դ����줿�ij������ʤǤ����礦����ˤ˲Ф�������פ��̤�ޤ���̾ʪ����������ϡ��Τ�200�Ͱʾ����Ȥʤ긫�������ʤ��ä������Ǥ�����ë�γ������ֻդ�����������������������פ������ޤ��礦������ë�϶��������Ĵ�����������紿�� �ȡ�����8��25��������9����12�� �Ȥ�������ë����� �֡��ա����Ȥ�/Ȫ �������������� ����������Ž�ꡦ���դ�/���ҵ��줵��ʹ��ڡ� ��������̪��������/��ƣε���Ω��ϩ�� ����ʪ����Ť� ������̵�� �ꡡ����15�� �С��ݡ��ɤʤ��Ǥ�ʾ���4ǯ���ʲ����ݸ��Ʊȼ�ǡ� ����������ë�����ס�8��31�����ڡ˸��6��Ⱦ�� �硡�š���ë�����ץ���ݥ�����¹Ѱ���ʼ¹Ѱ�Ĺ�����ʹ��� ����ë�����ץ���ݥ������ 250ǯ�ʾ�³�����Ƥ������ë�����ספϡ������ʤɤ����峲���ä�˭�����פ�Ǥ���9��29����������ë��������ʸ����ؤε����������Хͥ顼�˥���ݥ������ͽ�ꡣ���碌�Ƥ����ò������� ����ޤ����Ҳ�����ʥ����ҥӡ����ˤ���Ѥ��Ƥ��ޤ��� �嵭������������ɥܥ�������饷������Ǥ��ޤ��� |

Įͭ��ʸ����ֿ�������̴Ѳ�Ʋ�פ���ʩ�����̴Ѳ����������Ѱ����Ĵ���ˤ��碌��240ǯ�֤�˸泫Ģ����ޤ���

������8��15�����2����21�� ��ꡡī��Į���פ�634 ����������̴Ѳ�Ʋ |

{PDF} ����������� 200.1KB_Adobe PDF

����/���椫���������ë���ڡ� ����ëϢ��褫��ΰ��� �����������ʵ��㡦�����Ƶȡˤϡ������פ��ij������γ��դ�����ǯ���Ƥ�����Ϣ���οͤ���ֺ�ǯ�������Ǥ����ʡפȤ��Ĥ���ޤ�����ä����ij������ι���ϡ�����ޤǶ褴�ȤˤޤȤޤä��⤯���ɡ����ζ����Ƭ��Ω���礭�������������Ƥ����������ǯ���Ѥ������ä��͡� �����߲��ȡ�������Ȥ˻��ä���������Ϥ�������ɡ��Ҷ������ȥ�䥫�������ĥ�äƹԤäơ�Ϣ���θ�̱�ۤ����鲼�����Τ�����ä��ꤷ���͡� �����ϱ�¦�������Ƥ���������Ȥ�Ž�äơ����ˤ��Ƥơ��Ѥ�äȤ��Ƥ���������������Τۤ��������䤹������٤ʡ�������꤬���äƿͤ�Ǥ�����ʤ��ͤ��ä����顢Ž���Ȥ�����ä����ȤϤʤ��ä��ʡ���ϡ�Ž���碌��Ʃ���Ƹ������������ʤ����顢������礭���ƾ��פʤ�Τ�Ž�äƤ����Ȼפ��� �����դ���Ȥȳ��� ���礭�������˱�ɮ�Dz���֤��á����áפ������Τơ��Ǥ��褿�Ф���κ��ϴְ㤨���ʤ����ȿ��ۤ��Ƹ��Ƥ������Ǥ⡢���Ԥ���Ž�꤫���������Ϥʤ��ä��͡� �����ζ�ϡ�������ɤ�����äƤ�������ʴ�ɤ�֤���Ϥ����ƻȤäƤ����������С��֤ʤɤλ����̤����ʤ��ä��Τǡ������ƿ����äƤ����ʡ� �����ʤ��顢�ܤˤ�������������ȡ������Ǥ��ޤäƽŤͤ��֤����ꤷ�Ƥ�������ǯ�桢Ƭ����Υ��ʤ��ä�����١���ǯƱ�����������ʤ�������ǯ���������������������ȡ��Τ��ä��ä��͡��ȸ����뤫�������ʤ��פȸ��äƤ������������Ĺ��줵�鳨���ܤ�ڤꤿ��⤷�Ƥ����ʡ� �������ϡ��۷ĤȤ���Գ��Ȥ�����ʪ��¿���ä�����餸�����Ƥ���Ѥʤ����ä��͡���������������ϰ����ĤäƤ��ʤ����������ˤ��ƿ�����������Τ�����͡� ������˿��Τ褦�ʳ��ϴ�ñ�����顢�Ҷ���������ޤ��ȡ֤������áפ������Ƥ����Ƥ������פ꤬��ʤäơ��Ǥ�����Τ����¤٤Ƥ����ȡ����˶�����ͤ�Ҷ��⽸�ޤäƤ����Τ��ä����Ҷ������ϡ���ʬ�λ����ij������ˤ������Ƥ�餤�����ƻ��äƤ��뤱��ɡ����Ĥ���֤⳨�ζ��ʤ��ʤäƤ��ޤ����顢�����Ȥ������ʤ��ä��͡��֤����ζ��ʤ��ʤäƻ����������Ƥ��������⤢�ä��ʡ��Ҷ�ã�ϵ��ˤ���ͤ��ä��١��ʾС˰���ŷ��Ȥ�������̤ߤ����ʳ��ϡ��㤤���㤵��ã���Ҷ�ã���ij������������Ƥ����������ä��� ������42ǯ�ˡ�72�Ф�˴���ʤ�ǯ�ޤ������Ƥ������䤬�Ǥ��褿����25ǯ�ˤϡ����Ǥ������Ƥ��ơ��㤤��������ޤ�Ƥ�����ʹ�����Τǡ�����ǯ�������Ƥ�������٤ʡ� ��˴���ʤ�ǯ�����פ�λ��ˡ�����٤��ū��Ƥ������ɡ�����ǡ����Ƥ�����פäƸ��äƵ��ä��褿����������Ƥ���ǯ��10���˴���ʤä������ ����������Ѥ��繩���ä� ������ϡ��繩�Ƥ��ơ�ï����˴���ʤ����ޤ�ƴ��ʤ���ˤ��äƤ��������Ȱ�äơ����餦��Τǡ����ͳѤ�Ȣ�˻��ʲ����ˤ��դ����Τ��ä�������Τ褦��Ž�ä���Τǡ������ޤä����Ǥʤ������β����Τ褦�ˤ��ä��ɤ��ݤߤ�Ĥ���Ž�äƤ�����Ω�ɤʤ�Τϸ�ʬ�̡�15mm�ˤζҤ��Ԥ��������ڤ�٤��������Ԥߤˤ��ƺ�äƤ����� ���Ĥ���äƤ���ȿ��ʤ��Ǻ�äƤ����͡���äѤꤳ����꤬���äơ�˻�������ʳ��Ͽͤ�Ǥ�����ʤ��ä������Ѥʿͤ��ä��͡����Ȥ����������Ǿ����Ž���դ���������Ϥ����Ƥ��ä��ʡ� ���/ʿ��25ǯ7��18������ƣε�� ���椫�Ĥ����� ��������ǯ���ޤ졣��ë���ں߽��� |

|

ī��Į�դ뤵�ȥߥ˵����裳�ơ��ܥ����Ρ�Ǽ���������ˡפ䡢��ɴ������Ѳ��ΰ��ֻ���Ǥ���ֿ�������̴Ѳ�Ʋ�פȷ�Ĺ�б�����κݤ˺Ǿ��������Ƥ���äƾ��������ֵ�����Ȥ�����ֿ���ݡ��פʤɡ������϶����ˤ�ˬ�ͤޤ��� ��������7��28�������˸���9����12�� �����ǡ����ݲȥ��ꥢ |

����Ŭ����ư�դ���ž�֡�ī��Į�Ѹ������ͭ�ˤǡ������䤫�ʽ���������������Ʋ������¢����ʻ�����Ʀ�縢���μ�ޤ������߿Τ���Ұ·Ť�������˭ζ���ҡ������祦Ÿ��ԥ�ʤɡ����ɡʤ��餸���ˤ�ܽɡʤߤ䤸���ˤ���ˡ�ʸ�������Ȥ�ˬ�ͤޤ���

��������7��14��������14����17�� ������500�� �ꡡ����8�͡�8��ʬ�ˡ� ����͡���ƣε�� �����ߡ������������ߥե������� ���������⤷��������0237-67-2128�ʷ�ڵ١� �硡�š�ī��Į�����ߥ塼���������ͤβ��ī��Į�դ뤵�ȥߥ˵��ԡ�vol.2 �����ϡ�NPOˡ��ī��Į�����ߥ塼�����ඨ�� ���ͥڡ����� |

�֤�����ɴ���ס�����ʡˤ����Ф줿��ë�Τ����ӷ��ΰ�ġ���ë�ϻ���Ϣ�����ӡס�����������ͭ�ˤο�ϡ������ǯ����ǯ�������֤�������ޤ��Ƥ��ޤ������̤����Ԥ���ͥ�����ԥ��������˿�����������ʤȤʤäƤ��ޤ��������ȥޥʡ��˵���Ĥ��Ƹ����Ƥ��������ޤ��礦��

�����������ޥåפϤ����� ����ë�ο�ϡ������ �����������Τ��� ���ե��ȥ���� �ĥ����� |

������褫���������ܻؤ�����ȡ�Asahi�����ѡ��դ�����˭���ʼ�����ʸ������dzڤ��ߤޤ����������Ҥ佤���Ԥ�ƻ���֥ʤ����ڡ�ͺ���ī��Ϣ�����˾����ݥ���Ȥʤɤ�ä���ڤ��ߤʤ���ޤ��ޤ������Ҥ����ò�������

��������6��22�����ڡ�9����13�� ������500�� �ꡡ��������10�� ����͡����ľ��� ��ư���䤹���⤭�䤹�������Ǥ��餷�Ʋ������� ���뿩�Ȱ���ʪ������������ �����ߡ������������ߥե������� ���������⤷��������0237-67-2128�ʷ�ڵ١� �硡�š�ī��Į�����ߥ塼���������ͤβ��ī��Į�դ뤵�ȥߥ˵��ԡ�vol.1 �����ϡ�NPOˡ��ī��Į�����ߥ塼�����ඨ�� ���ͥڡ���1 ���ͥڡ���2 |

�����Ļ��ˤϡ�ī��Į�ǺǤ�ȶ�ʥ֥��Ӥ�����ޤ�����ǯ������϶�γ������⤷�Ʋ������ޤ���

������ˤϥ�ޥʥ������ڤ䡢����λĤ��Ϲ��¡����ĤƤ�ī�������Ԥθ�ƻ�⤢��ޤ����������������Ÿ˾�椫��ϡ���ī���٥ӥ塼�ݥ����33�פˤ����Ф줿ī��Ϣ����Asahi�����Ѥ���Ÿ˾�椫��ϵܽɤ�Į�¤ߤ�˾�ळ�Ȥ��Ǥ��ޤ�! ��¿���γ��ͤΤ����ä��Ԥ����Ƥ���ޤ��� ���� / 5��12�������˸���9��Ⱦ���硡10����ȯ ������ 2����Ⱦ�̤Υ����� ���� / ���ĸ�̱�ۡʸ�ή�դ줢�������� ����¾ / �����⤭�������ʾ�����Ԥ������ޤ��ΤDZ����� ������ʪ�����ˤ������������������� ��礻���������� / �������롼�ࡡTEL��FAX 0237-67-2128�� �����ڤ�5��10�� ������¦�Τ��������ߥե�����⤴���Ѳ������� �ܺ٤ˤĤ��Ƥ�/ ���ݷ�������ʹ��Ķ�Ĺ��TEL0237-67-7641 �����ĤΥ֥��ӤˤĤ��� ���ĥ����� |

������700ǯ�Ȥ�����Ʀ�������ҡʵܽɱ�Į�ˤΡּ�ޤ����פΥ饤�ȥ��åפ��Ϥޤ�ޤ��������Ҥ�����������

����Ʀ�����μ�ޤ��� �����������ޥåפϤ����� ���̿��Ϻ�ǯ���ͻҤǤ� |

���¹��϶��2������ߥ塼�����फ�뤿����Ť���ޤ������Ҷ�������ͤޤǤ�������λ��ä����ꡢ�ƥ��롼�פ��Ȥ���Ǯ�������郎���깭�����ޤ������ۤ��ˤ���Ĥ���Į�dz��Ť���ޤ�����

���ޤ���Į�κ���ѡ��ƥ����Ǥ��礤������夬�ꡢĮ�����黲�äʤ��ä�������ͥ�����ޤ�����ī��Į�������ΤäƤ��������ʤ��顢���礦�ɤ����������֥쥤���Ȥʤä��褦�Ǥ��� ��ī��Į�����ߥ塼�����ඨ��Ǥϡ������롼���ɽ�������Ѱդ��Ƥν�ĥ���뤿������äƤ���ޤ������뤿�⤪�ߤ��������Ƥ���ޤ��������ڤˤ��������������� |

ī��Į�����ߥ塼������κŤ���ʹ���Ρ��ȡ��ۡ���ڡ����ι�������ʤɤ������Τ餻�פ��Ƥ���ޤ���

���ե������֥å��ڡ��� ���ĥ��å��� |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum

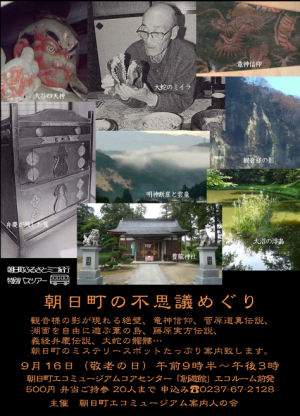

�Ѳ��ͤαƤ���������ɡ�ε�����ġ�����ƻ�����⡢���̤�ͳ��ͷ�ְ����硢ƣ���������⡢�����۷����⡢��ؤΥߥ����

ī��Į�Υߥ��ƥ���ݥåȤ��äפ�����פ��ޤ���

��������9��16���ʷ�Ϸ�����˸���9��Ⱦ�����3����

�����硡ī��Į�����ߥ塼�����ॳ����������ͷ�ۡץ����롼������

������500�ߡ�

�ꡡ����20�͡�

�롡����������������������

��������������ǻŽФ�����1000�ߡʤ����դ��ˤ���ۤǤ��ޤ���

�����ߡ����������ߥե����ࡡ�⤷����☎0237-67-2128

�硡�š�ī��Į�����ߥ塼���������ͤβ�

���嵭����������ɥܥ����ꡢ�����ѥ��饷�����Ȥ��Ǥ��ޤ���

����

����¤�����

���۷Ĥε�

������ХߤΥߥ���

�������dz��ե��ȥ����

����ë�λ�ŷ��