朝日町エコミュージアム|大朝日岳山麓 朝日町見学地情報

伊豆大権現神社の種まき桜(樹齢700年以上/エドヒガン/宮宿栄町)のつぼみがピンクに色づき、地元有志のみなさんによるライトアップが今年も始まりました。(18〜21時頃)

※写真は4月13日撮影したものです →種まき桜 →伊豆大権現神社(朝日町宮宿) |

朝日町で最も身近なブナ林を、今年も地元高田地区の皆さんが案内して下さいます。

途中にはヤマナシの大木や、伝説の残る地獄沼、かつての朝日修験者の古道もあります。カタクリ群生地もみごとです。コース途中の西展望台からは「大朝日岳ビューポイント33」にも選ばれた朝日連峰やAsahi自然観を、東展望台からは宮宿の町並みを望むことができます! 多くの皆様のご参加をお待ちしております。 日 時 / 5月10日(日)午前9時半集合 10時出発 2時間半位のコース 集 合 / 高田公民館(交流ふれあいセンター) 服 装 / 軽登山スタイル(あれば登山靴、ストックなど) 持ち物/ 飲み物、昼食(おにぎり等)、雨具(小雨決行) 主 催/ 高田区 協 力/NPO法人朝日町エコミュージアム協会、朝日町エコミュージアム案内人の会 問合せ・申し込み / エコルーム TEL・FAX 0237-67-2128 〆切は5月8日(金)まで ※左側のお申し込みフォームもご利用下さい。 →高田のブナ林について →ツイート |

{PDF} ダウンロード 187KB_Adobe PDF

上記↑ダウンロードボタンよりpdfファイルを開くことができます。 →五百川三十三観音由来一考(下) →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 |

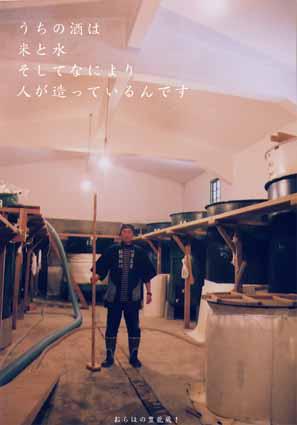

【朝日町ふるさとミニ紀行 Vol.3】

朝日町の地酒「豊龍」を造る鈴木酒造(月山酒造に合資)は、朝日銀山の歴史とともに300年の歴史を誇る県内一小さな酒蔵です。今も杜氏がもろみの発酵する音を聞いて管理しています。蔵の梁の上には天保8年改築の棟札が残り、歴史を感じる建物もとても興味惹かれます。町外の皆さん大歓迎です。 日 時 3月 8日(日) 午後1時〜3時 案内人 長岡秀典 お 話 田川栄樹さん(杜氏・写真) 定 員 先着20人 参加費 500円(保険料込み) 主 催 朝日町エコミュージアム案内人の会 申込み 朝日町エコミュージアムルーム TEL0237-67-2128(月・木曜休) →鈴木酒造について →フォトギャラリー(PC) |

水口地区に伝わる「弥十�田植え踊り」をまとめた映像が、東京ビデオフェスティバル2015において見事に佳作を受賞しました。制作にあたったNPO法人朝日町エコミュージアム協会理事の花山護氏が授賞式に参加し、審査員の高畑勳監督や大林宣彦監督から激励を受けました。映像は下記アドレスより見ることができます。

→弥十�田植え踊り |

あけましておめでとうございます。

エコミュージアムコーナーのパネル展示を更新しましたので、近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下さい。 本年もどうぞよろしくお願い致します。 〔大谷風神祭篇2〕 ■大谷のお神楽(代々神楽)志藤富男さんのお話 ■大谷の花火打ち上げ 白田寿春さんのお話 会場/朝日町エコミュージアムコアセンター「創遊館」エコミュージアムコーナー (ギャラリーの隣)朝日町宮宿2265 |

明治15年に建てられた県内唯一の木造三階建て校舎である旧三中分校(県文化財)と、空堀、曲輪、畝縦堀等の遺構が今も数多く残る八ツ沼城跡周辺を巡ります。

日 時 11月2日(日) 午前9時〜11時半 集 合 八ツ沼公民館 案内人 宮本建一 参加費 500円 定 員 15人 お申し込みはエコルーム☎0237-67-2128まで |

{PDF} ダウンロード 257.9KB_Adobe PDF

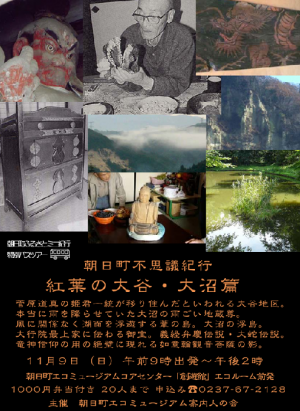

菅原道真の姫君一統が移り住んだといわれる大谷地区。 本当に雨を降らせていた大沼の雨ごい地蔵尊。 風に関係なく湖面を浮遊する葦の島。大沼の浮島。 大行院最上家に伝わる御宝。義経弁慶伝説・大蛇伝説。 竜神信仰の用山絶壁に現れる如意輪観音菩薩の影を訪ねます。 講師/堀敬太郎氏、白田幸男氏、最上俊一郎氏 道先案内/安藤竜二 日 時 11月9日(日)午前9時出発〜14時 参加費 1000円(資料・弁当・保険代など実費) お申し込みはエコルーム☎0237-67-2128まで 先着20人 A5チラシを写真下のダウンロードボタンより開けます。 参考 →大谷の四天神 →大沼の浮島 →大行院 →雨願い地蔵 →用山の観音様の影 →用山に現れた竜の雲 →用・船渡地区の竜神信仰 |

最上川・五百川郷の宝物がたり

五百川三十三観音巡り 〜江戸時代における環境保全のパイオニア〜 五百川三十三観音を知っていますか。江戸時代にできた三十三観音巡りの朝日町版です。西奥は、白倉から、立木、太郎、水口、北は、大沼、大谷そして左沢まで、東は、和合、四ノ沢、送橋まで、そして、南は、宮宿、上郷、そして、白鷹町の針生まで、町内外の、三十三の観音様を巡るのが、五百川三十三観音です。 一番札所が、水口の十一面観世音です。三十三番目が、雪谷の如意輪観世音です。なぜこのような順番かといいますと、そこに興味深いいわれが伝わっています。 『江戸時代朝日山地の鉱山が盛んだった時代、鉱山の水が流れ出て朝日川の水が汚れ、朝日町や左沢の稲が不作になり、これを怒った農民たちと、待定上人(たいじょうしょうにん)が立ち上がり、閉山勧告の廻状を出し朝日権現の麓での鉱山を封鎖するように訴えました。 しかし、この一揆を怒った庄内松山藩は首謀者と目された水口の長兵衛と待定上人を捕らえようとしました。 この時、待定上人は長兵衛は見どころのある若者だとして逃がしてやり、自らは捕まって処刑されました。逃げた長兵衛が十年の間、四国八十八箇所など諸国の札所を回って帰ってきたところ、もうないだろうと思っていた水口の実家が、雪谷から見ると残っていました。これも観音様のおかげだと、待定上人の供養も兼ねて五百川三十三観音をつくったということです。』 三十三観音は、朝日町にくまなく存在しています。そして近くには多くの文化財があります。大沼の浮島、佐竹家、八ツ沼、椹平の棚田、空気神社どれも札所のすぐそばです。五百川三十三観音を巡りながら、朝日町の秋の自然と豊かな文化財を巡りませんか。 日 時 平成26年10月25日(土)〜26日(日) 午前9時〜午後16時頃 集合場所 朝日町エコミュージアムコアセンター「創遊館」 定 員 20人(※定員になり次第締め切らせていただきます。) 参 加 費 6,600円(交通費・弁当・資料代など実費) ※1日のみ参加の場合は4,000円となります。 参加費にご朱印代は含まれません。 別途ご用意ください。(1箇所100円) 申込締切 10月17日(金) 申込・問合せ先 朝日町エコミュージアムルーム ( 9:00〜17:00 月・木曜休館) ■TEL・FAX 0237-67-2128 →五百川三十三観音縁起 →五百川三十三観音霊場一覧 |

|

今年も9回目の最上川五百川峡谷のごみ拾いが開催されます。カヌーの皆さんは川下りしながら、一般の皆さんは水辺を拾います。最後に芋煮を囲んで恒例の交流会もあります!五百川峡谷をみんなの力できれいにしましょう!

日 時 9月21日(日)午前9時〜 集 合 朝日町カヌーランド(栗木沢) ※保険に入りますのでお申し込み下さい。 主 催 五百川峡谷クリーンアップ大作戦実行委員会 主 管 SDスポーツ 協 力 NPO法人朝日町エコミュージアム協会 お問い合わせは →カヌー参加 SDスポーツ サイトより →一般参加 NPO法人朝日町エコミュージアム協会 Tel 0237-67-2128へ →これまでの様子 →ガイドブック『五百川峡谷』 →五百川峡谷の魅力 →五百川峡谷エリア |

■大谷獅子踊り保存会

戦後、後継者難のため解散寸前だった大谷獅子踊りを、昭和47年に浦小路(第4区)の青年たちが、伝統ある郷土芸能の保存継承を決意、幾多の困難を克服して飛躍的に発展させた。その努力と功績が認められ昭和57年(1982)に朝日町無形文化財に、平成三年には山形県無形民俗文化財に指定された。 『大谷郷』(朝日町北部地区郷土資料集編集委員会)より抜粋 →角田流大谷獅子踊 →大谷の風神祭 →小径第15集『大谷風神祭』 |

All Rights Reserved by asahimachi ecomuseum