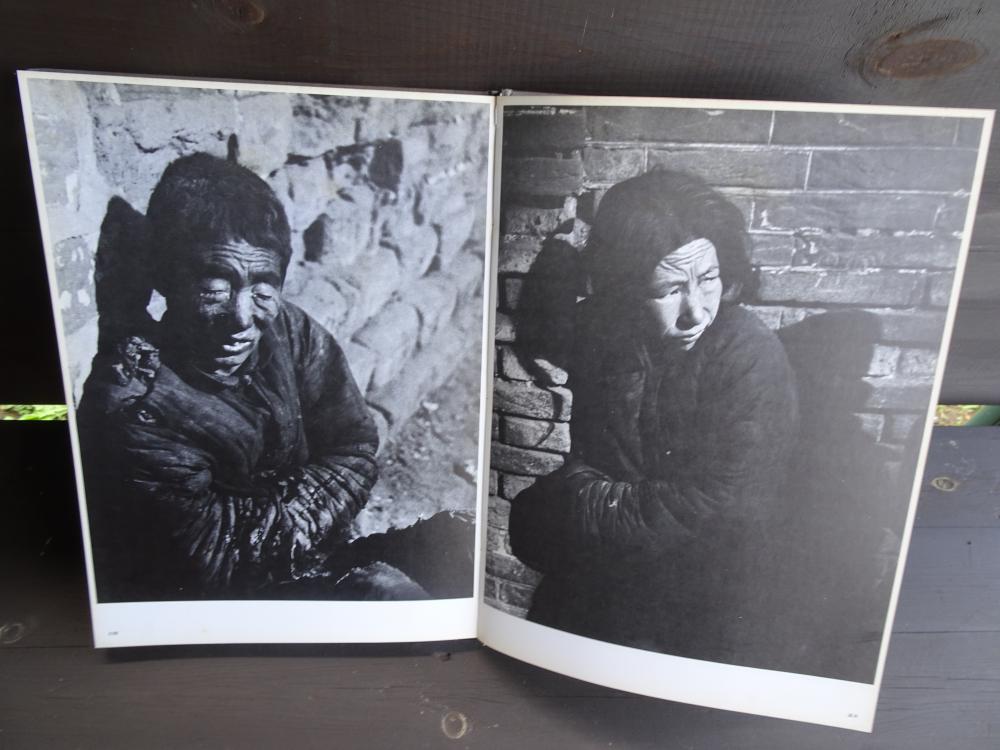

「盗女」と題されたこの写真(上掲右側)にはこんな説明が付されている。「奉天の泥棒市場で私は、生命を死守するあの一人の女性をキャッチした。その女は露店から何かを盗んで逃げてきたのであった。追手をおそれるような、その一瞬の表情。私は、境遇がそうしなければならなかったあの女を思い出すときに、いつも苦しく胸がふさがるのである」―。旧満州(中国東北部)時代のこんな光景を私の父親もきっと、目にしていたにちがいない、とそう思う。しかし、父親は二度と日本の土を踏むことなく、敗戦の4ケ月後、シベリアの捕虜収容所で戦病死した。その“空白”を埋めてくれる写真集にようやく、出会うことができた。

写真集『内村皓一』(昭和47年発行=非売品)―。戦後、当市花巻で印刷業を営んでいた写真芸術家の内村さん(1914-1993年)は昭和15(1940)年、26歳で旧満州の奉天(ほうてん=現瀋陽)に顕微鏡写真班の一員として、徴用された。遅れること、この4年後に37歳の父親も同じ奉天へ。負け戦を前にした老兵の強制的な動員だった。昭和19(1944)年7月18日消印の妻(母親)あての軍事郵便にはこうある。「いよいよ、今日立つ處(ところ)です。行先は満洲奉天、内地同様の處ですので決して御心配なく。3カ月の教育とのことですが、状勢次第では保障できません」。敗戦までのわずか1年ほどだったが、内村さんと父親は同じ奉天の地に身を置いていたことになる。

「ボロ」「肉を売る女」「幻聴」「城壁の朝」「苦力」…。写真集には50点が収められ、うち20点が奉天を中心とした旧満洲時代の写真である。引き揚げの時、軍の命令で3千点ものネガが没収・焼却されたが、30数枚のフィルムをくりぬいた荷札に隠して持ち帰った。崩れ落ちた城壁の向こう側に天主教の大伽藍(だいがらん)がかすんだように、ぼんやりと浮かび上がっている。「平和の鐘」と名づけられた代表的な作品である。1960年、この写真がコンク-ルで世界最優秀賞を受賞した。内村さんはその時の気持ちを世界に向けたメッセ-ジの中で、こう語っている。

「太陽が沈みかけて最後の微光がその辺りを黄金色に照らしていた。私は、望まない軍需工場に徴用されて、朝からの労働に疲れ切ったからだで奉天の城壁の方に歩いていた。…生物の幸いを願い、人類の幸福を希願して科学者も宗教家も努カしているのにもかかわらず、世界の様相はその反対の方向に進んでいるように見える。何もかも人の世の営みは賽(さい)の河原の石積みに過ぎないのではないのか。…幸運にも太陽は最後の一秒の弱い光線でその辺りを照らし、私のフィルムの前景にほんの気持ちばかりのハイライトを与えてくれた。私は夢中でシャッターを切り、躍り上がって自らの心に叫んだ…『平和の鐘だ。平和の鐘だ。この戦争の中にも、外界の現象とは何の関係もなく、真の平和はわれわれ自身の中にある。そしてこの鐘の音の中に充ちている』―と」

私の手元に茶褐色に変色した軍事郵便の束がある。父親が留守宅の妻や3人の子どもたちに送ってきた葉書である。たとえば、こんな文面…「敵米英に勝つまではお前たちも強い日本の男児として、よく先生や母さんの云う事を聞いて、勉強したり、種々母さんのお手伝いをし、亦(また)兄弟仲よくしなさい」―。すべてに「検閲済」のハンコが押されている。

内村さんが写し撮った傀儡(かいらい)国家ー「満州国」の過酷な状況の数々を、父親も垣間見ていたはずである。写真集のページをめくるたびにその思いがますます、強くなった。その一方で、「軍国日本」を称賛する文章を肉親に宛てなければならなかった、その気の遠くなるような懸隔(けんかく)を、生きて帰った父親から直接、聞いてみたかった。それがかなわないという悔しさにずっと、翻弄(ほんろう)され続けてきた。夕霧にかすむ「平和の鐘」の明暗のコントラストに目が吸い寄せられた。ふと思った。そびえたつ教会の尖塔に向かって、父親は果たして、「平和の鐘だ。真の平和はわれわれ自身の中にある」と心の中で叫ぶことができたであろうか、それとも…

本日付(4日)の朝日新聞「ひと」欄は、旧満州からの日本人引き揚げを描いた中国人画家、王希奇(ワン・シーチー)さん(58)のことを紹介していた。「戦争に勝者はない。今の平和をみんなで守らなければいけない」―。王さんのこの言葉は70年以上の時空を隔てた内村さんの言葉とそのまま、重なる。戦後の混乱期の帰国の光景を描いた、王さんの作品「一九四六」が12月2日まで舞鶴引揚記念館(京都府舞鶴市)で開かれている。内村さんが奉天から引き揚げたのもこの年(昭和21年)である。

帰国後、内村さんは花巻周辺の市井の暮らしや風景、さらに神社仏閣にもレンズを向け、詩人で彫刻家の高村光太郎から「光の詩人」と呼ばれた。昭和26年、川徳画廊で開かれた「写真作品展」に作家の森荘已池(故人)はこんな文章を寄せている。「彼の作品は瞬間と永遠の記録だ。彼の作品はすぐれた彫刻を見る感じがし、大歌劇のある楽章を聴く感じもする。彼の写した人間の皮膚の下には、血と肉と骨のほかに生きている思想と感情がある。そこには、音のないうめき、ためいき、さけびが聞こえる」

(写真は写真集『内村皓一』から。左側は奉天市内で撮影された「幻聴」と題する写真。1942年代の写真が多い)

この記事へのコメントはこちら