6月の初旬、2泊3日の日程で山陰、兵庫方面への旅に出た。

入梅した直後にも拘らず雨とは無縁の絶好の旅行日和に恵まれて気忙しい日常から離れてのリフレッシュタイムを満喫。

こんな贅沢な時間が取れたのも皆家族のお蔭と感謝、感謝!

旅の想い出に心に残った風景などご覧に入れたい。

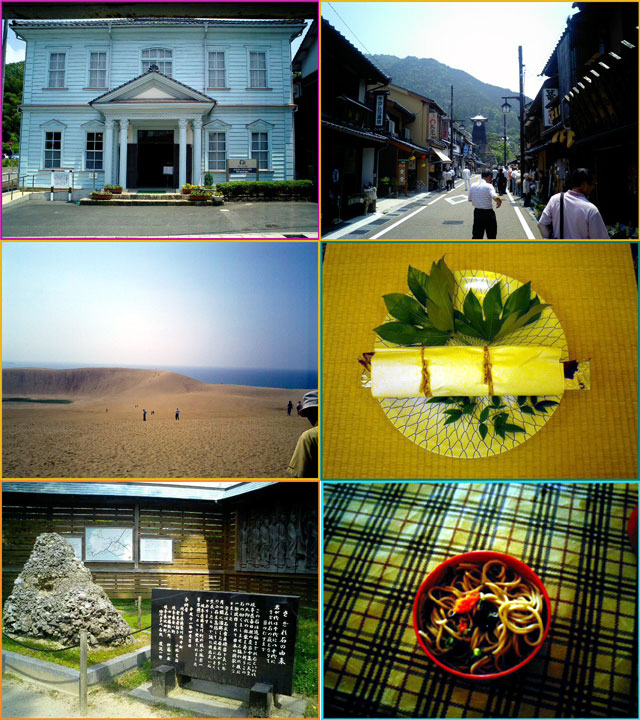

先ずは右上、丹波の小京都と云われ「出石そば」が有名な出石(いずし)の町並み。

城下町の風情を上手に整備したコンパクトで美しいゾーンが山に囲まれて存在する。

左隣の画像は通称「明治館」と呼ぶ旧郡役所で現在は町の資料館となっている。

人口一万人の町に年間百万人が訪れる観光地なのである。

恐らくは昭和の高度成長期のイケイケドンドンに、ある意味で背を向けて土地の文化を頑なに護ってきたであろう先人の見識の確かさが今に繋がり花開いた好例のように感じる。

側溝には清らかな水が走り、電線地中化が成された路上には塵一つ落ちていない。

同行者が口を揃えて絶賛した素晴らしい町並み、今後の地域振興のお手本を観た思いがした。

その下右から宿泊した松江の奥座敷、玉造温泉「湯亭 こんや」のお料理から「鱸 すずきの奉書焼」。

この料理は宍道湖七珍を使用した郷土料理の大様といわれているのだそうで紅葉おろしとポン酢でさっぱりと戴くあっさりと淡白な美味。

その由来を栞より。

昔、漁師が焚き火をしながら取り立ての鱸を焼いて食べていたのを松江のお殿様がご所望になり、そのまま献上するのは失礼なので奉書紙に包んで差し上げたのが始まりとか。

鱸を奉書紙に包み炭火で焼き上げる独特の殿様料理。

この調理法の利点は素材本来の味を逃がさない点と生臭さが消される点。

続いて左はご存知「鳥取砂丘」、長靴に履き替え砂丘を歩く事20分程、砂丘の上から望んだ日本海の美しさは素晴らしい。

粒子が細かいサラサラの砂の為、コンクリートの材料にはできないのだとか。

下段右はようやくありついた「出雲そば」、小さなワッパに盛られた蕎麦3枚が一人前で、刻み葱、紅葉おろし、刻み海苔が乗っており、ちょい甘めの蕎麦汁を上から回し掛けて食する。

バスの出発15分前にオーダーして出てきた時には3分前、一枚1分で平らげるのを余儀なくされた為にジックリと味わう事もできず画像もご覧の通りの味気なさ。

こんなエピソードも旅の楽しい想い出と言うものだろうか。

最後は出雲大社で撮った「さざれ石」、国歌 君が代にも謳われた名石で自然の力が生み出した当に珍石。

岐阜県から遠路運ばれてきたのだそうである。

旅の終わりは最大の目的、「出雲大社」に参拝して締め括った。

千波に十月に国々の神が出雲の国に一同に集まる事から十月を「神無月」というが出雲地方だけは十月を「神在月」というのだとか。

どうかご利益がありますようにと願いつつ・・・。

- 長井の黒獅子

- 地酒あれこれ

- 季節の草花

- 春夏秋冬

- ■まるはち酒店のサイト■

- 酒屋おやじのお気に入り

- 美味いものあれこれ

- 愛しのオートバイ

- 四っ足の家族

- トップページ -最新情報-

- ▼カフェヌーベルクラシック▲

- ギャラリー

- プロフィール

- モバイルサイト

- お問合せ

- 新着コメント

-

2018.04.11 (酒屋おやじ)素敵なバイクライフを!

-

2018.04.10 (森永)御礼

-

2018.04.10 (酒屋おやじ)コメントありがとうございます。

-

2018.04.10 (森永)はじめまして

-

2017.12.11 (酒屋おやじ)陸王250が欲しい方の連絡先

今日 149件

昨日 157件

合計 917,477件

昨日 157件

合計 917,477件

この記事へのコメントはこちら