「みっともないから、おやめなさい」(4月1日付当ブログ)、「若い人に道を譲るのが年寄りの役割。花巻の恥をさらすのは止めてくれ」(5月7日付同)―。世代交代の逆風が吹き荒れる中、(あえて私がこう呼ぶ)“末期高齢者”(82歳)の選挙戦もあと1か月を残すのみとなった。こんな折しも私にとってまるで、救世主みたいな本に出会った。高齢精神医学の泰斗、精神科医の和田秀樹さんの『80歳の壁』である。「壁を超えたら、人生で一番幸せな20年が待っています!」…。読み進むうちに元気がもりもり、出てきた。

「82~83歳で急激に衰える人が目立ちますが、その人たちは大概、80歳になったのを機に、いろいろなことをやめてしまう人です。なんとなく家に引きこもっているうちに動けなくなってしまう人も結構多いのです。できることを自ら放棄し、何もできない体になってしまう。これって本当にもったいないことだと思いませんか?」―。和田先生はこう話し、「残存機能を残すヒント」を50音順にカルタ風に並べた試問を促している。さっそく、挑戦してみた。驚くなかれ、ほぼ全部クリアできているではないか。「選挙こそが長生きの秘訣!?年寄りの冷や水なんて、クソくらえ」…。1歳年上の冒険家、堀江謙一さん(83)がヨットによる単独無寄港の太平洋横断を成しとげたのは今月初め。世界最高齢の快挙である。同輩の皆さん、いや最近とみに思考の老化現象が顕著な若年世代の皆さまもどうぞ、お試しあれ。

※

(あ)~歩き続けよう。歩かないと歩けなくなる

(い)~イライラしたら深呼吸。水や美味しいものも効果的

(う)~運動はきつくない程度に

(え)~エアコンつけて水を飲み、猛暑から命を守れ

(お)~おむつを恥じるな。行動を広げる味方です

(か)~噛めば噛むほどに、体と脳はイキイキする

(き)~記憶力は年齢ではなく、使わないから落ちる

(く)~薬を見直そう。我慢して飲む必要はない

(け)~血圧、血糖値は下げなくていい

(こ)~孤独は寂しいことではない。気楽な時間を楽しもう

(さ)~サボることは恥ではない。我慢して続けなくていい

(し)~自動車の運転免許は返納しなくていい

(す)~好きなことをする。嫌なことはしない

(せ)~性的な欲もあって当然。恥ずかしがらなくていい

(そ)~外に出よう。引きこもると脳は暗くなる

(た)~食べたいものは食べてよし。小太りくらいでちょうどいい

(ち)~「ちょっとずつ」こまめにやるのがちょうどいい

(つ)~つき合いを見直す。嫌なやつとはつき合うな

(て)~テレビを捨てよ、町に出よう

(と)~闘病より共病。「在宅看取り」の選択もあり

(な)~「なんとかなるさ」は幸齢者の魔法の言葉

(に)~肉を食べよう。しかも安い赤身がいい

(ぬ)~ぬるめの湯、浸かる時間は10分以内

(ね)~眠れなかったら寝なくていい

(の)~脳トレよりも、楽しいことが脳にはいい

(は)~話したいことは遠慮せず。話せば気分も晴れてくる

(ひ)~病院は「かかりつけ医」を決めておく

(ふ)~不良高年でいい。いい人を演じると健康不良になる

(へ)~変節を恐れるな。朝令暮改は大いに結構

(ほ)~ボケるのは、悪いことばかりじゃない

(ま)~学びをやめたら年老いる。行動は学びの先生だ

(み)~見栄を張らない。あるもので生きる

(む)~無邪気になれるのは老いの特権

(め)~面倒なことほど、じつに面白い

(も)~もっと光を。脳は光でご機嫌になる

(や)~役に立つことをする。自分の経験を生かせばいい

(ゆ)~ゆっくりと今日を生きる。終わりは決めない

(よ)~欲望は長生きの源。枯れて生きるなんて百年早い

(ら)~楽天主義は幸齢者にこそ必要

(り)~「リラックスの呼吸」で老い退治

(る)~ル-ルは自分で決めていい

(れ)~「レットイットビ-」で生きる

(ろ)~老化より朗化。これが愛される理由

(わ)~笑う門には福来る

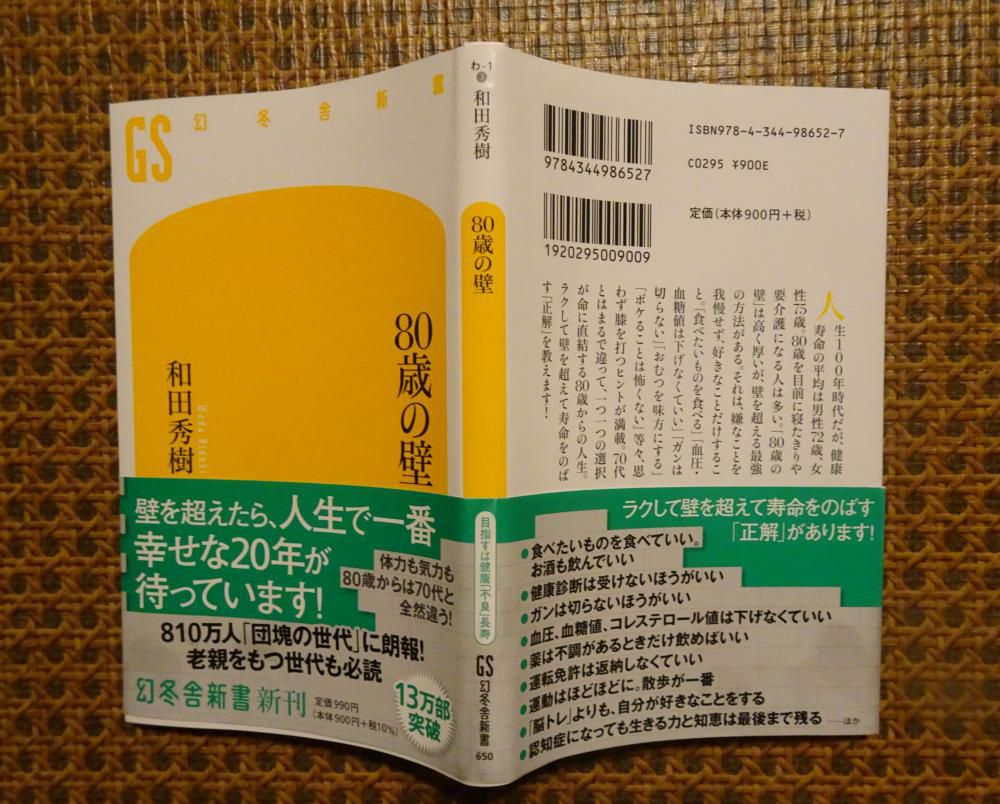

(写真は高齢者の間で人気の『80歳の壁』。『70歳が老化の分かれ道』、『バカとは何か』など著書多数)