東日本大震災から13年目の桜シ-ズンを迎え、急に安渡の一本桜に会いたくなって、会ってきた。三陸沿岸の大槌町のこの場所には当時、安渡小学校が建っていた。高台の眼下には鏡のような大槌湾が広がっていた。あの日、ひしめき合っていた漁師町は津波に一飲みされ、真っ黒い塊りは学校のすぐそばまで迫った。避難所に姿を変えた校舎と体育館には着のみ着のままの被災者があふれ、校庭には暖を取るための焚火が燃やされた。「3・11」のその日は雪まじりの寒い日だった。しかし、その後の季節の移ろいの記憶がすっぽりと抜け落ちている。桜の開花のその記憶が…

「この桜の下で再会しよう」―。出征兵士がこう誓い合ったというから、植樹は先の大戦以前だったらしい。校庭のぐるりには十数本の桜が植えられていた。震災後、周辺の道路改修工事に伴う伐採計画が持ち上がった。「震災でバラバラになった人たちのためにも記念に残せないか」―こんな住民の声が届き、1本だけ生き残った。復興工事やコロナ禍の中で延期になっていた花見会が9日、満開の桜の下で開かれた。このニュ-スを新聞で知り、いてもたってもいられなくなった。

私が有志と一緒に支援組織「いわてゆいっこ花巻」を立ち上げて現地入りしたのは3月下旬。念のため、震災時の当地の開花日を気象台の記録で調べてみると「3月31日」とあった。まさに、春爛漫のただ中にあるのに…。満開の桜に囲まれた校庭には塩をまぶしただけのおにぎりを求める長蛇の列ができ、まだ寒気が残る校庭の真ん中では倒壊した家屋の柱がくべられていた(コメント欄に写真掲載)。「もう、一体見つかりました」。周囲のがれきの中では自衛隊による行方不明者の捜索が続けられる日々…被災者もそして私自身も桜をめでる心の余裕などなかったのである。

あれから丸12年―。旧小学校は中央公民館安渡分館に生まれ変わり、慟哭(どうこく)が絶えることがなかった校庭ではお年寄りたちがグランドゴルフに興じていた。おおいかぶさるような桜花に圧倒された。“焚火の番人”を自認していた白銀照男(享年73)はまだ、行方不明のままの3人の肉親との再会を待ちかねたように昨年12月21日に旅立った。同行取材したイタリア人の女性ジャ-ナリスト、アレッシア・チャラントラさん(当時30歳)は避難所になった教室の1室で被災者と寝食をともにした。「襲ったりしないから、安心して」と白銀さんが声をかけると、アレッシアさんはニッコリ笑った。こんな光景と会話が走馬灯のように去来した。

「あんた、どっかで見かけた顔だと思った…」―。グランドゴルフの手を休めたおばあさんが声をかけてきた。「やっぱり、ゆいっこのあんたじゃないの。あの時は炊き出しをしてくれたり、お茶っこ会をしてくれたり、本当に助けられた。そうそう、でっかいテントも提供してくれたよね」…。雨風を避けるため大型テントを調達して、校庭の片隅に設置したことを思い出した。みんなのたまり場となったこの“テント村”の村長は生粋の漁師の佐藤正さん(愛称「タ-坊」)。いつも白銀さんに付きっきりで世話をしていた。「タ-坊は元気?」と私。「照さん(白銀)が逝(い)った時は力を落としていたけど、いまは元気を取り戻したよ。おれは大沢温泉(花巻)の自炊部に2か月近くも世話になった。あの時もゆいっこさんが支援物資を届けてくれた」…。こんな話に花が咲いた。

別れ際、もう一度「安渡の一本桜」を見上げた。この花たちこそが、時空を超えた「記憶」の貯蔵庫ではないのか。そう思うと、年甲斐もなく胸に迫るものを感じた。そうしたら…。当ブログを書き上げた直後、携帯が鳴った。画面に「大分・幸野」の文字…一瞬、だれなのかと首をかしげた。「一緒に大槌の支援に連れて行ってもらった九州・大分の花屋の幸野(敏治)です。7月に再訪するのでぜひ、お会いしたい…」。あまりのタイミングの良さにブログ記事を読んだ上での連絡かと思ったが、そうではなかった。おそらく、一本桜が引き合わせてくれたのだと思うことにした。それにしても…。これまで感じたことがない感覚に襲われた。「まるで、呼ばれているみたいではないか。やり残したことを早く、片付けなくては…」

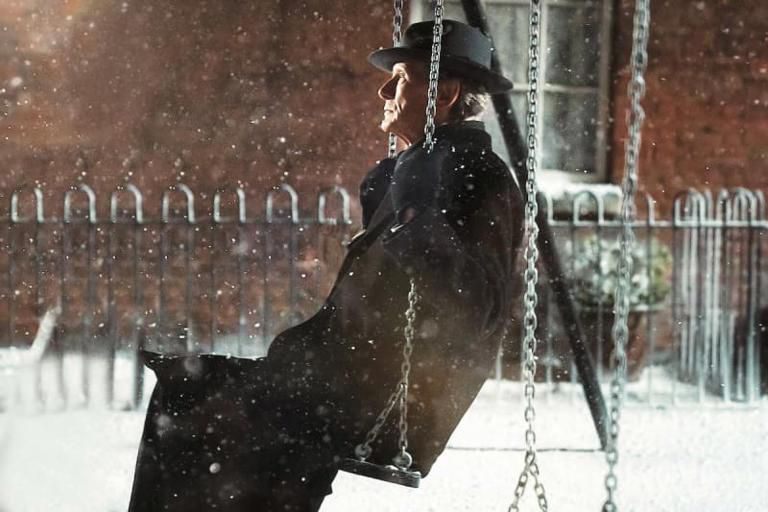

(写真は満開の「安渡の一本桜」=4月10日、大槌町安渡の旧小学校跡地で)