「1,072,910円」―。米国・ホットスプリングス市との姉妹都市提携30周年を祝う花巻市訪問団(10月26日~11月1日まで5泊7日、市長は公務のため4泊6日)に支払われた公費(出張旅費)の明細が開示請求した行政文書で明らかになった。公費出張者7人の総額はざっと470万円(1人平均約67万円)で、公費の“長者番付”のトップは花巻市議会の藤原伸議長の100万余り(冒頭)、意外なことに一方の首長、上田東一市長は二番目(653,680円)に甘んじた。いずれにせよ、止まるところを知らない物価高の中での今回の“大名旅行”について、爪に火をともす納税者の怒りは臨界点を超えつつある。

今回の訪問団には一般参加者7人を含め計17人が参加。市から補助金が出ている「花巻国際交流協会」の関係者を除いた7人が「公務」としての出張扱い。藤原議長の内訳は航空費が往復で604,000円。「プレミアムエコノミ-」という豪華版で、次いで上田市長はエコノミ-料金で、379,000円。残り5人の193,000円も同じエコノミ-料金と思われるが、立場によって金額の差がなぜ、生じるのか―。行政文書の中でその根拠は明らかにされていない。

さて、肝心の「公務」の内容は…記念式典(27日)と記念の灯篭流し(29日)などを中心に学校や図書館、国立公園の視察が組まれているが、帰国前日の30日には具体的な公務日程は見当たらず、「専用車でダラス市内視察」とだけ書かれている。佐藤勝教育長がダラス郊外の遊園地でガッツポ-ズする写真が関係者のFB上に掲載されたのはちょうど、この日のことである(11月1日付当ブログ参照)。さらに、今回の費用の中にはツア-のバス料金989,400円や添乗員の費用1,050,600円など200万円以上が含まれている。この分は一般参加者も負担しているが、いずれにせよ何ともぜいたくな“御成(おな)り”のご一行にはちがいない。

ところで、国民の年間所得の中央値の50%に満たない所得水準の人々のことを「貧困家庭」という。厚生労働省の調査によると、少し古いデ-タになるが2018年時点の貧困線は127万円で、相対的貧困率は15・4%。日本の人口の約6人に1人が相対的な貧困状態にあることを示している。また、今月7日開催の12月定例会の議案審議の中で、新たに物価高騰に伴う支援金7万円の支給対象になる住民税非課税世帯が約1万世帯あり、当市の4分の1の世帯がそれに該当することも明らかになった。なお、1人1世帯の場合、年収93万円以下が非課税世帯とされる。1,072,910円(5泊7日)VS.930,000円(365日)という数式に置き換えてみると、今回の“顎足”(あごあし)付きの異常さが一目瞭然である。

「パ-ティ-券収入をキックバック」―。永田町界隈では自民党派閥の政治資金パ-ティ-をめぐる金銭疑惑が連日、報じられている。足元に目を転じれば、たった「5泊7日」で大枚100万円の“公費”旅行を満喫した当の藤原議長が今度はこともあろうに開会中の12月定例会に「議員報酬調査検討特別委員会」の設置を発議。同特別委員会(高橋修委員長=藤原議長と同じ会派の「明和会」所属)は12日に開催される。

その一方で、議長交際費の支出として「ホ市訪問用土産」(10月23日付)名目で6,930円が計上されている。それにしても随分とケチな手土産ではないか。しかも、それさえも”自腹”(持ち出し)ではない。加えて、今回の渡米の際の新花巻駅の往復も公用車っていうんだから…。いやぁ、まいった。”親方日の丸”(公費天国)バンザ~イ―ここにありである。ちなみに、当市議会の議員報酬(平成30年4月1日現在)は議員が339,000円、議長が431,000円、副議長が369,000円となっている。議員の大勢が報酬アップに傾く中、その是非をめぐる議論の行方が注目される。

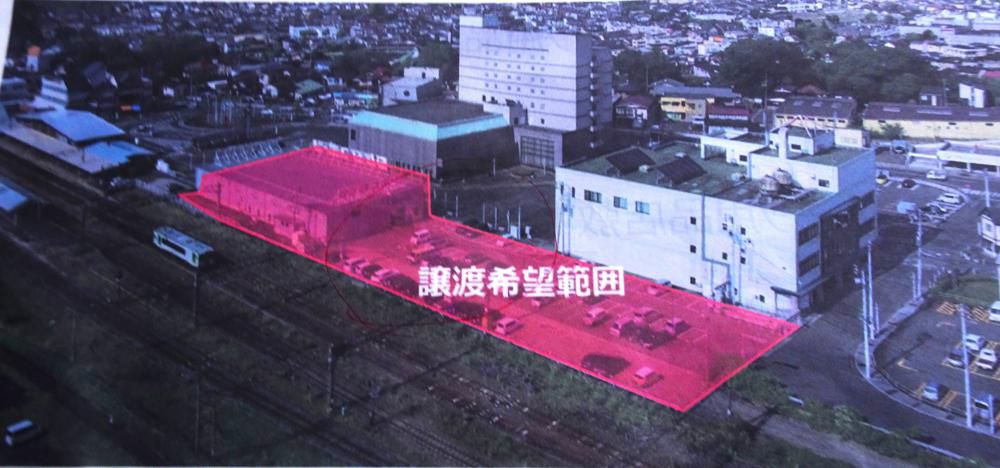

ここまで筆を進めているうちにはたと、心づいた。「ハイ、許可します」―。今議会における上田市長の「反問権」の行使について、単なる“八つ当たり”みたいな要求に対しても議長采配が余りにも甘いことに気が付いたのである。そうか、プレミアム付きのプレゼントに対する恩返しのつもりだったのか…つい、そんな勘ぐりさえもしたくなってきた。「据(す)え膳、食わぬは男の恥」ーとでも思っているのか。けっ。金銭感覚のこの麻痺状態はもはや、狂気の沙汰(さた)としか言いようがない。一方で「税金の無駄使い(二重払い)になる」という意見が市民の間に高まっているにも関わらず、花巻駅前のJR用地を図書館の建設場所として新規に取得する姿勢を、市側は崩していない。岸田内閣は崖っぷち、そしてイーハトーブもまた…。あぁ、無情!!??

(写真は出発に際し、同行者と集団写真に収まる藤原議長=10月26日、新花巻駅で。公開中の関係者のFB上から)

《追記》~「大名旅行のお仲間」を名乗る方から、以下のような長文のコメントが寄せられた

花巻国際交流協会理事長佐々木史昭氏=花巻商工会議所副会頭=新花巻図書館試案検討会議委員=中央コーポレーション社長=JRTT(鉄道・運輸機構)有資格者名簿登載業者

佐々木委員「駅の中でもいくつかの案が議論の中であったと思いまして、例えば駐車場の②の案とか、今概要版の左側の図面を見ているのですが、例えば橋上化のほうとくっつけられないかとか、駅前といってもいろいろなことが意見の中で出てきた中で、一番スポーツ用品店敷地の私有地を購入するというハードルがまずあるので、そのハードルの協議をするためにもある程度進めていかなくちゃいけないということでしたけれども、もし可能なのであればスポーツ用品店敷地を市有地にして、図書館を建てるというのが駅前案の中でも最も望ましい方向だということを私は主張させていただいているのに対して、皆さん特段の異論もなかったので、駅前案の中の第一案としてスポーツ用品店敷地にするというのは、議論の中では極めて全うで皆さん理解をしていただける内容で議論をしてきたのではないかなと私は思っておりまして」

「私とあとお一人の方だけがスポーツ用品店敷地で、ほかの方々は駅前でもスポーツ用品店敷地ではないところだったとはどなたもたぶん考えていないんじゃないかと思うんですけれども、そういう中で市が進めておられるこの議論のまとめ方というのは、極めてリーズナブルで、大変それぞれの発言に配慮していただきながら進めていただいているなと、私は感じておりますけれども、どうなんでしょうか」(第12回試案検討会議の公表されている会議録より)

こういう方も公費で米国に旅行したのでしょうけれど、高額の公金を使って庶民には関係ないことをしているのでしょうね。

<署名延長のお知らせ>

新花巻図書館の旧病院跡地への立地を求める署名運動は全国の皆さまのご協力により、4,730筆という予想以上の賛同をいただくことができました。支援者の一人として、感謝申し上げます。行政側の動向が不透明な中、主催団体の「花巻病院跡地に新図書館をつくる署名実行委員会」(代表 瀧成子)は引き続き、全国規模の署名運動を続けることにしました。締め切りは2024(令和6)年1月末必着。送付先は:〒025-0084岩手県花巻市桜町2丁目187-1署名実行委員会宛て。問い合わせ先は:080-1883-7656(向小路まちライブラリー、四戸)、0198―22-7291(おいものせなか)

署名用紙のダウンロードは、こちらから。 「全国署名を全国に広げます!~これまでの経過説明」はこちらから。署名実行委員会の活動報告などは「おいものブログ」(新田文子さん)の以下のURLからどうぞ。