「病院跡地47人VS.駅前28人」―。新図書館の立地場所をめぐるパブリックコメント(意見表明)を記載した資料が13日開催の「市立図書館協議会」(委員12人)で、初めて公にされたが、同協議会の委員は議論を深めることのないまま、市側が提出した「整備基本計画」(案)を了承した。複数の委員は市側の労をねぎらうなど本来の使命を放棄した”追認”ぶりをさらけ出し、傍聴席の失笑を買った。市側は今回の会議をもって、市民説明会とパブコメを合わせた「市民参画」手続きはすべて終了したとしており、今月19日に開催予定の「教育委員会議」での議決の行方に注目が集まっている。

この日の会議には成立要件の過半数(6人)をやっと一人上回る7人が出席。提供されたのはパブリックコメント(4月1日から同30日まで公募)の内容を記載しただけの原本で、分析や精査は未完了のまま。応募総数は86人(134件)で、過去のパブコメに比べても異例の多さとなった。関心の多くが立地場所の是非に置かれ、その一端が冒頭の数字に表れた。しかし、今回のパブコメによる意見表明が「整備基本計画」(案)の中に具体的にどのように反映されるかについては「現在、策定中だ」と答えるにとどまった。つまり、基本計画の「成案」を提示しない段階で、“お墨付き”を取り付けるという禁じ手まで動員した。5月11日付当ブログでも詳述したが、この日の会議でも「補助執行という隠れ蓑」が見え隠れした、整理すると―

1)「花巻市立図書館協議会規則」(平成18年1月)には「議事は出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる」(第7条)と規定されている。しかし、新図書館の建設という重要案件にもかかわらず、採決はなされずに各委員が考えを表明するという形に終わった。「規則」違反が明白である。また、この種の審議会に欠かせない「諮問―答申」の関係についても、次に見るように曖昧なまま、手続きが進められた。

2)図書館の憲法と言われる「図書館法」(昭和25年4月)には「図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする」(第14条)と規定されている。つまり、資料の収集や整理、貸出、レファレンスサービス、広報活動、利用者へのサポートなど図書館の運営にかかわるのが主たる任務とされており、今回議題とされた「整備基本計画(案)」ついて、そもそも館長が諮問するのは権限外。要は権限のない審議会による意思決定が行われたということである。

3)一方、社会教育法(昭和26年6月)は市町村教育委員会の事務や社会教育委員の職務について、こう規定している。「所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること」(第5条)、「社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。… 社会教育に関する諸計画を立案すること」(第17条)―。このことから、図書館などの社会教育施設の「整備基本計画」の立案は本来、社会教育委員の職務であり、当市の場合もこれを審議するのは「市社会教育委員会議」であり、その立案の結果を教育委員会に助言するのが正当な手続きであった。

以上見てきたように、5年有余にわたる図書館“迷走劇”の原因は元をただせば、図書館法や社会教育法などに定められた「図書館とは何か」という本旨をことごとく無視した上田(東一)市政に帰することが明々白々になった。「住宅付き図書館」の駅前立地…要は「儲かる」図書館を指向した時点で、たどり着くべき”終着駅”はすでに決まっていたのである。

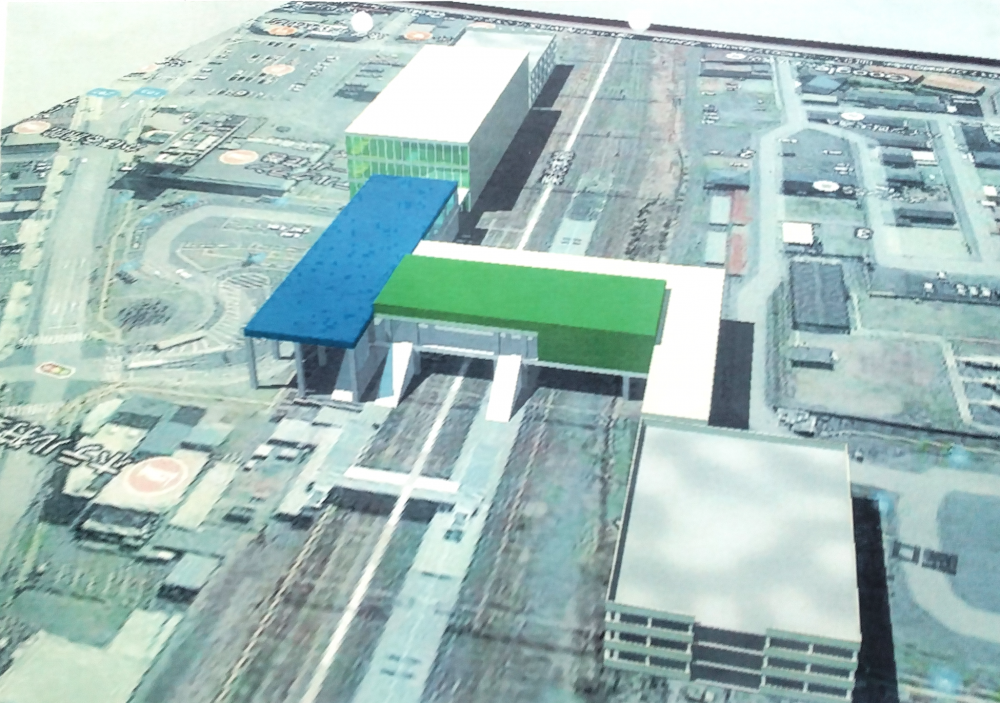

いまから8年前の2017(平成29)年7月、「最大スペックのラフデザイン」と名づけられた花巻市作成のイメージ図がJR盛岡支社に提供された。長い間の市政課題だった新花巻図書館と駅橋上化(東西自由通路)は実は「ワンセット」構想だったという「図書館」事始めのスタートだった。そしていま、莫大な時間と金を浪費した構想が市側の思惑通りに実現に向かいつつある。夢や希望…。この間に損なわれた人心の喪失は計り知れない。ふと、「図書館法」の生みの親は当市ゆかりの山室民子(1900―1981年)だということを思い出した。

”呪(のろ)われた”図書館という不吉な言葉が頭の中を去来している。

(写真は当初から「駅前立地」が既定路線だったことを示すイメージ図=文書開示請求した資料から)

≪追記≫~トランプ大統領、図書館トップを解任!!??

AFPは5月10日付で、トランプ大統領がカーラ・ヘイデン議会図書館長を解任したと報じた。ヘイデン氏は女性かつアフリカ系として初めて、図書館トップの座についていた。「どこか似てるな」。このニュースを聞きながら、反射的に足元の図書館“騒動”に思いが重なった。

報道によると、議会内でも批判が相次ぎ、民主党下院トップのハキーム・ジェフリーズ院内総務はこう語った。「恥ずべき行為であり、書籍の禁書化、米国の歴史のホワイトウォッシュ、そして時計の針を逆戻りさせようとする(トランプ氏による)継続的な取り組みの新たな一手だ。議会図書館は米国民の図書館だ。米国の生活様式に対するこの前例のない攻撃に対する責任は、遅かれ早かれ問われるだろう」

この記事へのコメントはこちら