上田(東一)市政で最大のネックになっている「病院&図書館」問題が10日から始まった花巻市議会6月定例会の一般質問で取り上げられ、伊藤盛幸議員(緑の風)と当局側が激突した。総合花巻病院への財政支援について、伊藤議員は「そもそも、移転新築事業は当市の立地適正化計画に基づいた事業であり、その意味では経営不振に陥った責任の一端は市側にもあるのではないか。たとえば当時、病院側はすでに病棟の耐震工事を終了し、元の場所での医療継続を決めていた。強引な行政主導ではなかったのか」と詰め寄った。

これに対し、上田市長ら執行部は以下のようにその責任を病院側に押しつける答弁に終始した。「病院側の老朽化が先にあった。地域医療を守るという観点からそれを後押しした。その後の経営については病院側からの情報提供が少なく、隠ぺい体質が浮き彫りになった。副市長は外部理事に名前を連ねているが、そもそも理事会自体が機能していない状態だった。再建に向けて一番大事なのはガバナンス(内部統制・管理)の確立だ」―。「なるほど、役所内部のそれは徹底してるからな」と思わず、自問した。

一方、図書館問題では立地場所の選定に係る意見集約について、伊藤議員は「外部のファシリテーターに仕切りを任せるというプロポーザル方式には(図書館の)試案検討会議の内部でも強い反対論があった」とただした。上田市長は「逆にだからこそ、対話形式の会議で議論を深めていきたい」と答えた。

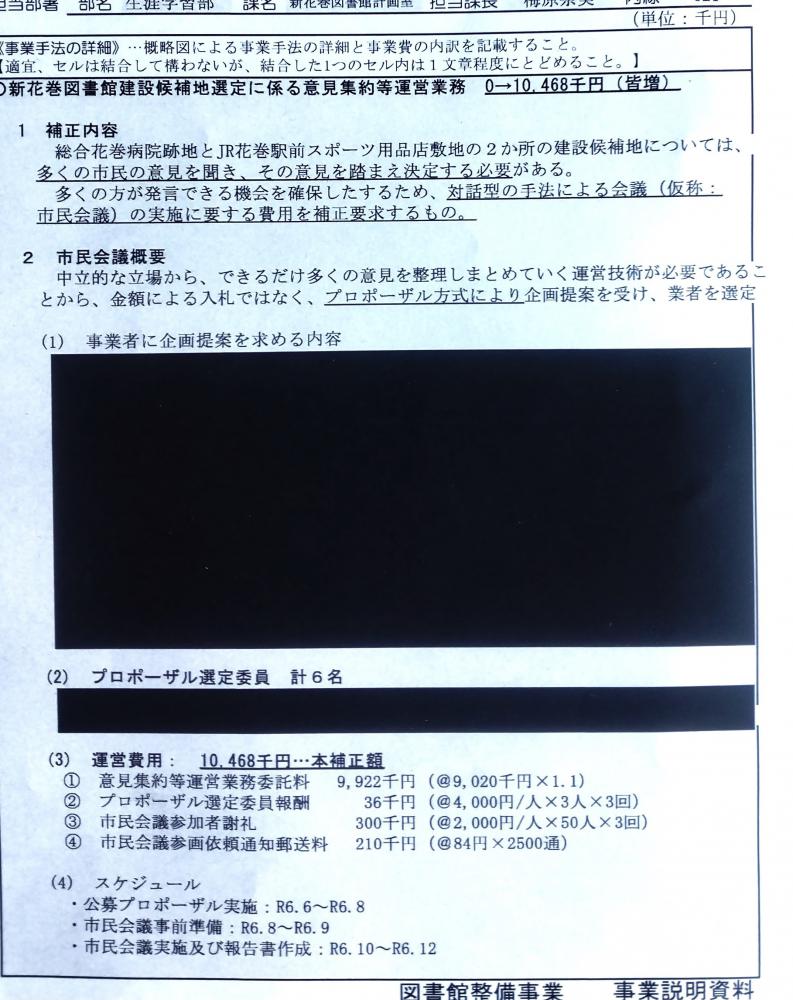

この件については、市側に文書開示請求をした結果、肝心の部分は黒く塗りつぶされていたが、総額10,468千円の運営費用の内訳は明らかになった。それによると、意見集約は対話型の手法による「市民会議」(仮称)を開催して実施。選抜方法は市民2、500人に対して参加依頼書を通知し、この中から50人を選んで構成するとしている。しかし、建設場所を最終的に決定することになる「人選方法」が統計学上の有意性を担保したものになるのかどうか、不透明な部分が多い。

さらに、市民会議の開催は今年10月から12月にかけてわずか3回だけで、この間に候補地決定に至る経緯を報告書にまとめるとしている。また、公募型プロポーザル方式で選ばれた、いわば“行司役”のファシリテータに支払われる業務委託料が9,922千円という巨額にのぼっていることにも疑念が生じる。一方、そのファシリテータを選定する委員は市側から副市長など3人と外部の有識者など3人の計6人で構成されるが、選定基準などの詳細は明らかにされていない。このようにすべての手続きが市民が知らないまま、裏で既成事実化している実態が見えてきた。いずれにせよ、市民の意見を集約するという会議の性質上、いずれの会議も「公開」を原則とすべきである。

(写真はほとんどが”海苔弁”状態の開示文書)

《追記》~「裁可」!!!???

本舘憲一議員(はなまき市民クラブ)の質疑応答の中で、上田市長が「裁可」という言葉を使い、あわてて撤回する一幕があった。もはや”死語”だと思っていた、こんな時代がかった言葉が意識下にあったとは…。無意識のうちにひょいと、口からこぼれた自らの”独裁者”宣言だったのだろう。

世界大百科事典によれば、その定義はこうである。「大日本帝国憲法の下で,帝国議会の議決した法律案・予算案を受け入れ,国家の法律・予算として確定する天皇の行為であり,天皇が統治権の総攬者であることを示す一例(大日本帝国憲法6条)。裁可は天皇の裁量にまかされていたが,帝国憲法時代を通じて不裁可の実例は一つもなく,立憲的に運用された」

この記事へのコメントはこちら