「お探し物は、本ですか?仕事ですか?人生ですか?」―。こんなキャッチコピ-に引かれて、さっそく取り寄せたのがこの本…『お探し物は図書室まで』(青山美智子著)。昨年秋、有志と一緒に「新花巻図書館―まるごと市民会議」を立ち上げて以来、この種の関連本にはアンテナが敏感になっている。「人生に悩む人々が、ふとしたきっかけで訪れた町の小さな図書室。悩む人々の背中を、不愛想だけど聞き上手な司書さんが、思いもよらない本のセレクトと可愛い付録で、後押しします。明日への活力が満ちていくハ-トウォ-ミング小説」という宣伝文に、ウンウンとうなづきながら一気に読み終えた。

「朋香 21歳 婦人服販売員」、「諒 35歳 家具メ-カ-経理部」、「夏美 40歳 元雑誌編集者」、「浩弥 30歳 ニ-ト」、「正雄 65歳 定年退職」…多彩な人生模様がたとえば、コミハ(コミュニテイハウス)に隣接するちっぽけな図書室を舞台にあっちへこっちへと急転換する。その演出を司(つかさど)るのは羊毛フェルトが趣味の司書の「小町さゆり」さん。可愛らしい名前とは裏腹に大柄なさゆりさんは「正月に神社で飾られる巨大な鏡餅」(本文)のような体をレファランスコ-ナ-に沈め、つんつんと毛玉を針で刺し続けている。

毎日が日曜日になってしまい、“熟年離婚”の危機も意識せざるを得ない正雄に対し、妻は「囲碁でも習ったら…」と若干の嫌味を込めてつぶやく。こんな過去を遠い昔に通過した私自身にも身に覚えのある“蜂の一刺し”である。おずおずとさゆりさんのもとを訪れた正雄は手渡されたセレクト本の一覧をみて、驚いた。『げんげと蛙』…、囲碁関連の数冊の本の最後にこんなタイトルの詩集がリストアップされているではないか。草野心平の作品だとは知っていたが、どうして定年退職者の私に!?そしてそっと、手渡されたのは何とカニの羊毛フェルト!?。一体、どうなってるの?作品を渉猟(しょうりょう)するうちに、正雄は「窓」と題するもうひとつの不思議な詩に遭遇する。ネタバレになるので、これ以上のたねあかしは控えるが、社会の内と外とを隔てる「窓」という存在を考えながら、正雄の想像力は際限なく、広がって行く。詩はこんな書き出しで始まる。

波はよせ

波はかへし

波は古びた石垣をなめ

陽の照らないこの入江に

波はよせ

波はかへし

下駄や藁屑(わらくず)や

油のすぢ

(詩集「絶景」より)

「図書館だと、本が好きな人が探しに来るという話になってしまうなと思って。何か違う目的で訪れた人が成り行きで導かれて、たまたま本と出会えるのはいいなと思い、図書室という設定にしたんです」―。著者の青山さんはインタビュ-でこう語り、こんな風に続ける。「コロナで一番変わったのは、仕事のあり方だと私は思っています。安定した仕事なんてないとか、何かを失ったように見えても本当に大切なものをなくしたわけじゃないとか、コロナの中で私は感じました。逆に、どんな状況になっても、変わらないものもあって、それをもう一度見つめ直したい。変化して対応しなければならないこと、普遍的で変わらないこと、その二つを考えながら書きました」

ベストセラ-作家として知られるス-ザン・オ-リアンの著書『炎の中の図書館―110万冊を焼いた大火』の中で、アフリカのセネガルでは誰かが亡くなると、「図書館が燃えた」と表現するということを教えられた。記憶とか背負わされた個の歴史とか…人間の全存在が「図書館」そのものだということなのかもしれない。だとするならば、わが老人コミュニティ-こそが「人生の交差点」―、つまり「人生図書館」そのものにふさわしいのではないか。コロナ禍で悩んでいる世迷い人たちよ、来たれ、わが“人生図書館”へ――。そこには人生の羅針盤や困ったときの“お守り”がいっぱい詰まっているはず…そう思うと少し、元気が出てきた。

25年前の今日17日、阪神・淡路大震災が発生した。そして、約2ケ月後には東日本大震災(3・11)から丸10年を迎える。コロナ禍の陰に隠されるように、この二つの大災厄の記憶は忘却の彼方に葬り去られたかのようである。

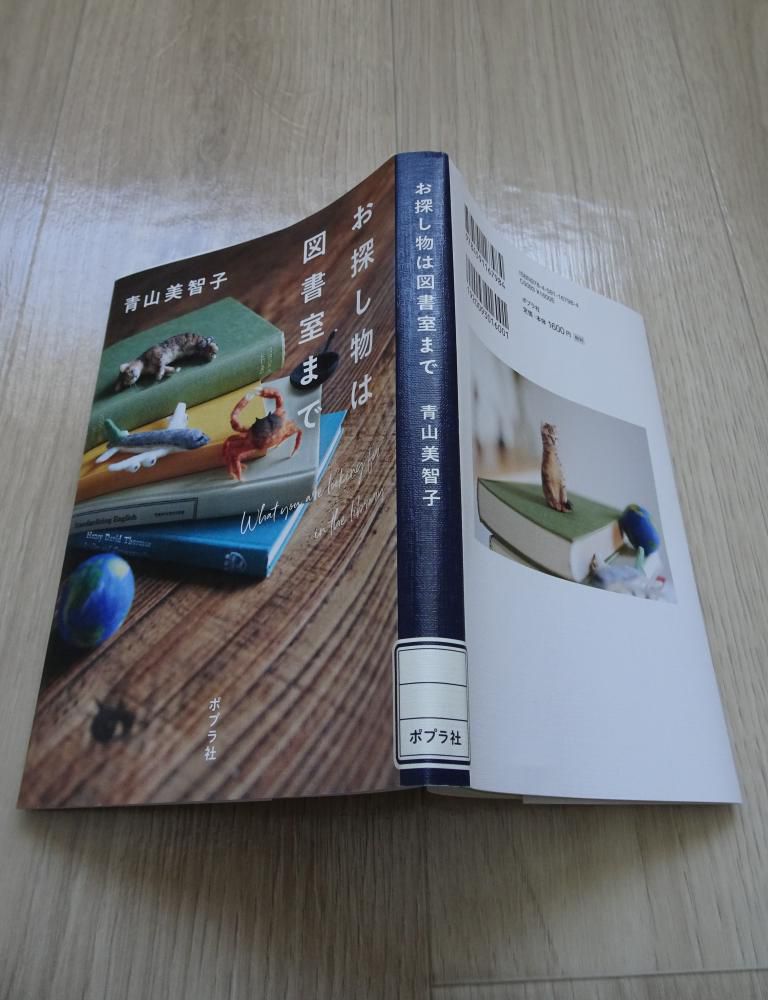

(写真は人気沸騰の『お探し物は図書館まで』)