「私たちは皆、ただの一片のホコリであり、同時に小さな力なのです。私たちが窮地に立たされたとき、誰かが率先して、巨大な壁を壊そうとすれば、きっと大勢の人々が後に続いてくれるはずです」―。米国のスタ-俳優ジョニ-・デップ制作・主演の映画「MINAMATA-ミナマタ」(2020年)について、デップはこう語っている。水俣病の「公式確認」から65年の今年、伝説的なフォトジャ-ナリストであるユ-ジン・スミス(1918―1978年)を主人公にすえたこの話題作が日本で封切られた。コロナ禍のさ中で「パラダイムシフト」(価値の大転換)が求められるいまこそ、この映画は見られるべきではないのか―そう思った。

“猫おどり病”などと奇病扱いされていた「水俣病」の現地、熊本県水俣市にユ-ジンと妻のアイリ-ン・美緒子・スミスが滞在したのは1971年から約3年間。当時、現地は有機水銀を垂れ流した原因企業の「チッソ」(当時)と患者家族の間で、損害賠償を求める裁判が起こされるなど騒然とした空気に包まれていた。ユ-ジンとアイリ-ンは1975年、写真集「MINAMATA」を出版、世界的に大きな反響を呼んだ。「水俣の核心はこれが神の仕業などではなく、人間がやったという事実です。水俣のことを知った時、私はいま、何かをすべきだと直感しました」(9月26日付「朝日新聞」)―。デップのこの言葉にはユ-ジンになり切って「水俣」を再現しようという強い意志が感じられる。

二人が水俣に滞在していた時期は私が新聞社の記者として、九州を管轄する西部本社に在籍していた時期とちょうど重なる。取材で現地を訪れた際、カメラを手にするユ-ジンと遭遇したこともある。映画のラストで「母子の入浴シ-ン」がクロ-ズアップされる。1971年のクリスマス前後の撮影とされる。「私が食べた水銀をこの子が全部吸い取ってくれました。水銀の毒を自分ひとりで背負って生まれてきたのです。だから私やあとから生まれた残り6人の弟妹は無事だったんです。この子は家族の“宝子”ですたい」―。母親がこう語る”宝子”はわずか21歳でその短い生を終えた。このあまりにも美しい「悲話」に打ちのめされた私だったが、今度はデップがそれを現代に見事によみがえらせてくれた。

「声をあげて、世界に訴えよう」―。抗議行動の先頭に立つ「ヤマザキ・ミツオ」役(真田広之)にいまは亡き「川本輝夫」さん(享年67歳)の姿が重なった。チッソ本社(東京)の会議室で、テ-ブルに座り込む「ヤマザキ」の姿が映画に映し出される。1971年夏、環境庁(当時)は川本さんら未認定患者9人の行政不服審査に対する棄却処分を取り消した。1年6ヶ月にわたる本社前での座り込みや本社役員との自主交渉の最前線にいたのが川本さんだった。その結果、川本さんは逆に傷害罪で起訴されたが、訴追権の乱用に当たるとされ、無罪を勝ち取った。取材で親しくなった川本さんは気性が激しい反面、ホッとするほどの優しさをあわせ持つ人だった。「川本さんはね、天使です」―。水俣病に寄り添い続けた作家の石牟礼道子さん(故人)が生前、ふともらした言葉を思い出した。

盛岡での映画鑑賞の帰途、カ-ラジオが新総裁の誕生を伝えていた。「国民の声に謙虚に耳を傾けたい」と殊勝に語っている。その言葉にウソがないことを願いたい。城下町「ミナマタ」を支配下に置いたチッソのように、片や「聞く耳」を持たない我が「イ-ハト-ブ国」のトップの去就を占う首長選挙も来年1月に迫っている。私が九州勤務を終え、東北の地方支局に転勤したあと、川本さんを講師に呼んで市民たちと「水俣病」の勉強会を開いたことがあった。打ち上げの酒の席で、照れながらこう言った。「おらは見た目は直情型ばってん、根は気弱な男じゃけん…」―。その虚勢の無ささに逆にこの人の芯の太さを見た思いがした。

映画のシ-ンのひとこまひとこまが走馬灯のように目の前に去来した。「巨悪に立ち向かったユ-ジンや川本さん、“宝子”の澄んだ眼差し…。それを目の前に再現してくれたデップに心からの感謝を捧げたい」―心底、そう思った。東日本大震災と福島原発事故、そして沖縄の米軍基地問題…。すべては地続きの延長線上にある。「MINAMATA」を見ながら、コロナ禍のいまこそ、人類は変わらなければならないという思いを強くした。と同時に、ハリウッドの売れっ子俳優がこうした重いテ-マに取り組むという米国映画界の懐の深さにも脱帽した。

ユージンはチッソ五井工場(千葉県)での取材中、労働組合員らから暴行を受け、その時の傷に持病が重なって、59歳の若さで旅立った。現在、71歳のアイリーンはいまも、環境問題の最前線で活躍している。「ミナマタ」そのものを描くことをあえて避け、逆に「ミナマタ」を描き切った稀有な作品と言える。

(写真は抗議行動に立ち会うユ-ジン(デップ)とアイリ-ン(美波)=インタ-ネット上に公開の映画の一場面から)

《追記ー1》~小原議長が議員辞職

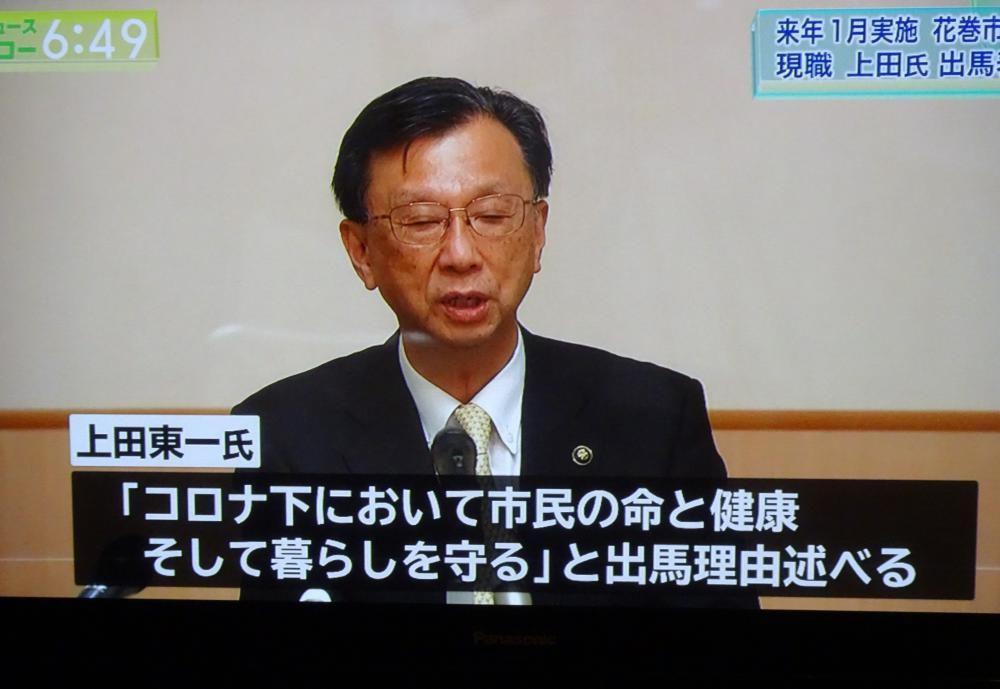

花巻市議会の小原雅道議長(61)が9月30日付で、議員辞職願いを副議長あてに提出した。小原氏は来年1月に施行される次期市長選に出馬の意向を示しており、これに向けた辞職とみられる。また、議長職の辞職は議会の議決事項となっているため、10月中に予定されている臨時市議会に上程される見通し。近く、正式な出馬表明をするという。これにより、すでに出馬表明をしている現職の上田東一市長との一騎打ちになる公算が強まった。

《追記ー2》~「他人事」から「自分事」へ

「実子の瞳に、心かき乱され/水俣の声なき声、ユージンは世界に警告した」―10月3日付「朝日新聞」1面にいまだ終わりのない水俣病の惨禍と映画「MINAMATA」を紹介する特集記事が掲載された。ユージンが同名の写真集(序)に「私たちが水俣で発見したのは勇気と不屈であった」と記してから50年近くが過ぎた。過去に例のないこの「受難」を他人事として、忘却の彼方に打ち捨ててきた私たちはやっとコロナ禍の下で、その当事者性(自分事)に気が付いたのかもしれない。