「これから猛暑の夏に向かうのにお風呂にも入れない。まちの中に銭湯がほしい」…。一瞬、耳を疑った。古賀メロデイ-の大ヒット曲「湯の町エレジ-」ではないが、有数の温泉郷として知られる当花巻市でまさか、こんな嘆き節(エレジ-)を聞くとは思ってもみなかったからである。

午後3時すぎ、中心市街地の入り口、「上町通り」の一角の商店にお年寄りたちが三々五々、集まってくる。中国・上海出身の源健さんが営む中国物産店の店内にはテ-ブルが置かれ、常連たちの際限ないおしゃべりが続く。以前は7代も続いた魚問屋「熊新」として、店先には客足が絶えなかった。その後、大型店の進出が相次ぎ、中心市街地はシャッタ-通りと化した。家主の熊谷和子は当年90歳になるが、まだかくしゃくたるもの。「店を閉めようとしていた時、ちょうど源さんが商売をしたいと。まちなかにはひとり暮らしの年寄りも多い。片隅を憩いの場として開放してほしいというのがその時の条件。源さんもすぐOK。あの震災の少し前だからもう10年以上になるね」

5月末のうだるような暑さの午後、私は吸い込まれるような感じで店内へ。男性一人のほかはみんな女性。歩いて来れる距離に住む小原シメ子さん(81)が汗をぬぐいながら、ため息をついた。「湯のまちホット交流サ-ビスとかもあるらしいけれど、そこまで行く足がない。アパ-トの風呂は古くなって使えない。修理するお金もないし」。一緒にいた数人がうなずいた。「そう、まず銭湯だね。近くにあった惣菜店も6月いっぱいで閉めるらしい。これじゃ、まるで兵糧攻め。この一帯は“姥捨て山”ならぬ、“姥捨て町”だよ」。ここに集まるお年寄りたちはそれぞれの事情で、世間から孤立して人が多いらしい。そのせいか、歯に衣着せぬパワフルな発言が目立つ。

店の前の車道には時間制限のパ-キングエリアが何か所か設置されている。熊谷さんが怒った口調で言った。「近くにはちゃんとした駐車場もない。これじゃ、まるで“陸の孤島”だと当時の市長に直訴状を書いた。それでやっとこさ。その後、目の前に公園もどきの広場ができたが、今度はトイレもない。こっちも直訴してやっと、設置させた。このまちは口先では老人に優しいなどと言っているが、実際は逆。それに比べれば、源さんは…」。その源さんが目をぱちくりさせた。「こっちだって、コロナで商売、大変だよ。でも、ここは賢治さんのふるさと。追い出すわけ、いかないしょ」

「店の休憩テ-ブルは皆様が仲良く楽しく、自由に交流する場所です。これを有効に活用するために以下のことをご協力お願い申し上げます。(1)1時間以上利用する人は300円の飲み物を注文(2)明るい雰囲気になるには悪口禁止。悪口で心がよごれる」―。店内の壁にはこんな「お願い」と地元の小学生が“まちなか探検”に訪れた際の感謝状が張られている。

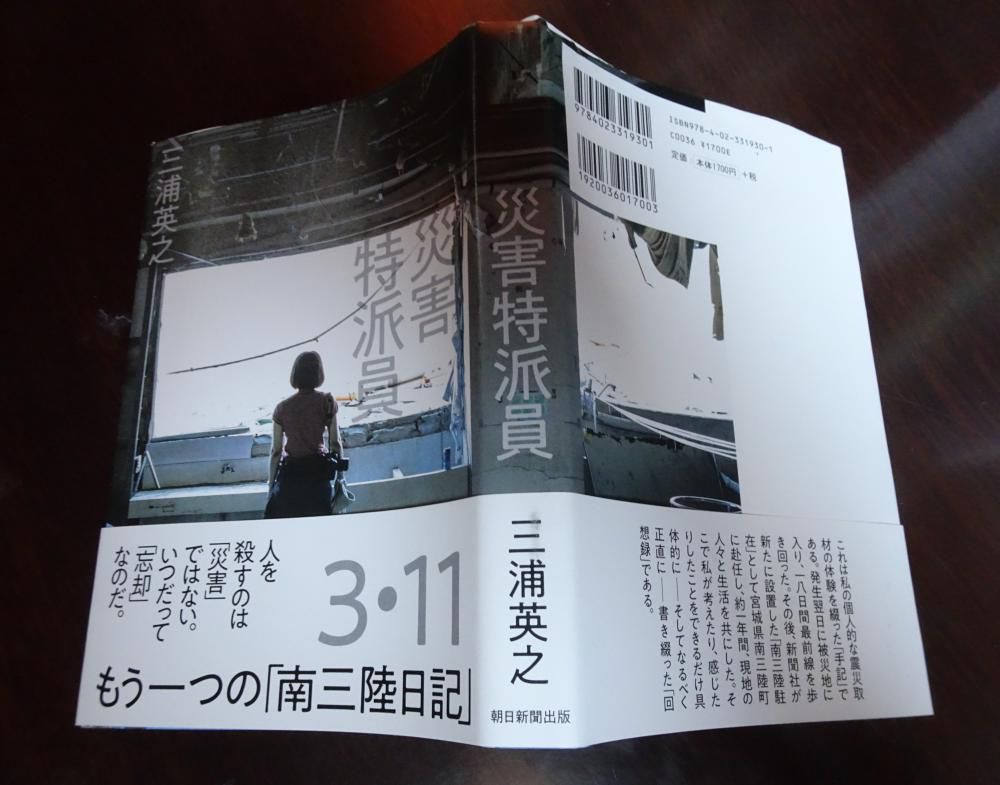

(写真は午後のひと時、談笑に興じるお年寄りたち=5月末、花巻市上町で)

《追記》~“叛逆”老人の快挙!!…吹けば飛ぶような“世代交代”論

ヨットによる世界最高齢での単独無寄港の太平洋横断に挑んでいた海洋冒険家、堀江謙一さん(83)が4日、母港がある兵庫県西宮市に帰還した。米サンフランシスコから丸69日間をかけて、約8500キロを航海した。実は私が市議選出馬を決意した背景には1歳年上の堀江さんのこの勇気に発奮させられた部分が大きい。「いまはちょっと休みたいですね。2,3時間でも休めば、また元気になりますよ。精神と肉体を完全燃焼させた。僕はいま青春のまっただ中」(5日、6日付「朝日新聞」)と堀江さん。今夏の市議選には(ひっくり返せば、“姥捨て”論にもつながりかねない)安直な「世代交代」を叫ぶ立候補予定者もいるようだが、堀江さんの快挙や上記のお年寄りたちの“パワフル”発言にも耳を傾けてほしいものである。