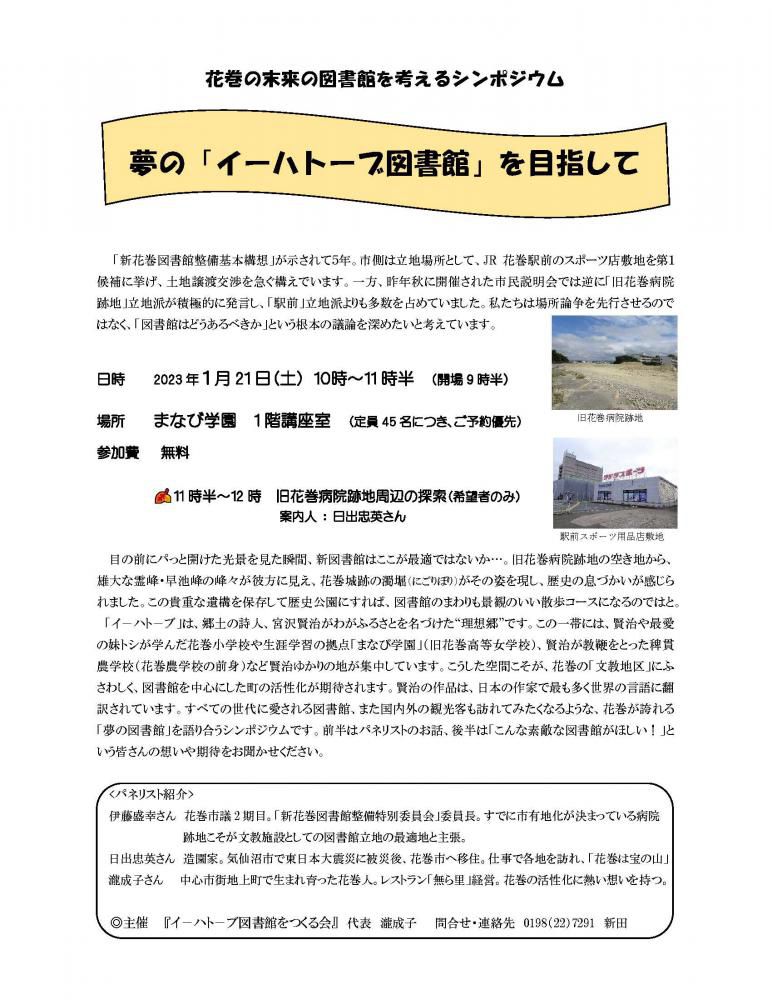

「病院跡地の近くに住むお孫さんがね、『あの、きれいなヤマはなんっていうの』と聞いたんですって。おばあちゃんが『市役所に聞いてみたら』と言ったら、今度は孫の方から『早池峰っていうんだって。ここに遊び場や図書館ができればいいね』と返ってきたそうです」―。「花巻の未来の図書館を考える」シンポジウムが21日開かれ、主催団体の「イ-ハト-ブ図書館をつくる会」の瀧成子代表はこんなエピソ-ドを交えながら、図書館への熱い思いを語った。この日の参加者は約40人で、市側が進めるJR花巻駅前への立地に賛成を表明したのはわずか2人だった。

パネリストは瀧さんのほか、「新花巻図書館整備特別委員会」の委員長を務めた伊藤盛幸市議と東日本大震災後に気仙沼市から当市に移住した日出忠英さん。伊藤議員はこれまでの経緯を説明し、「候補地のひとつである花巻病院跡地はすでに、市側で取得することが決まっている。JR所有の駅前用地を新たに取得することになれば、税金のムダ使いになる。文教施設としての図書館の立地場所はおのずと決まるはずだ」と話した。「地元の人は案外、足元の良さに気が付かないですよね」―。市中心部の災害公営住宅に住む日出さんはこう切り出し、「実はまちのど真ん中の大堰川にはホタルがいるんです。(宮沢)賢治さんを含め、花巻は宝の山」と続けると、会場からほ~っと驚きの声がもれた。質疑に移ると参加者が競うように手を挙げた。

「病院跡地は賢治や(高村)光太郎にも縁が深い。ざっと100年ぶりにその雄姿を見せた早池峰を仰いだ瞬間、図書館はもうここで決まりと思った」(大迫町、男性)、「景観はもちろんのこと、花巻城跡、まなび学園、市役所、中心市街地…。これだけの求心力を持ち、時間と空間がこれほどマッチした場所は他にない」(旧市内、女性)、「この場所の歴史を知った時、これまでの自分の無知に腹がたった。まなび学園は賢治の妹トシが教鞭を取った旧高等女学校。そこから美しい歌声が聞こえてきたと賢治も語っている。花巻で最も大切な場所だ」(旧市内、女性)…

2分間の持ち時間を超えた思いのたけが会場に充満した。「私の娘も電車通学していたが、部活が終わってから乗り遅れないのが精一杯。高校生が利用しやすいというがまるで、取ってつけた理由としか思えない」(東和町、女性)、「文化をないがしろにしてきたと思うと、自分自身も恥ずかしい。NYタイムズ紙でロンドンに次いで行ってみたい街に選ばれた盛岡がうらやましい。イ-ハト-ブもこれに続こう」(東和町、女性)ー。台湾に留学経験のあるスタッフのひとりは「賢治さんの可能性は無限です」として、こんなエピソードを紹介した。

「語学学校の授業の課題で、全大陸から来た若者の前で、宮沢賢治について話した。賢治と聞いても、みんな知らない。でも、宮崎駿、新海誠も、賢治に大きな影響を受けている、と言うと、みんな『おーっ』と食いつく。最後に、賢治の作品はみんなの国の言葉にも訳されていますよと話すと、『読んでみる』と言ってくれます」

シンポジウムのあと、希望者がまなび学園の敷地から霊峰・早池峰山を望む場所に移動した。あいにく、雲に隠れて見ることはできなかったが、瀧さんがホッと安堵したみたいにつぶやいた。「実は今年の元旦にひとりでこの一帯を散策したんです。生粋の花巻人である私自身が足元の歴史をさっぱり、知らなかった。長い間、病棟群に遮られて視野になかった霊峰に接した時、その神々しさにムチを打たれた感じになりました。みんなと力を合わせて、ここに世界一の賢治ライブラリ-をつくりたい」―

以下にこの日、参加者に配布された設立趣意書の全文を掲載する。

※

《「イ-ハト-ブ図書館をつくる会」設立趣意書》

花巻市は図書館に何を期待しているのでしょうか。「賑わい」と「若者のニ-ズ」でしょうか。私たちは、花巻病院跡地こそ、花巻らしい未来の図書館に相応しい場所だと考え、「イ-ハト-ブ図書館をつくる会」を設立しました。図書館は単なる「本を借りられる場所」ではなく、近年では、人と人をつなぎ、まちの課題解決のための、まちづくりの拠点としての役割を求められていることを、私たちも理解しています。

「イ-ハト-ブ図書館」は、花巻がもつ資源を活かし、まちの課題解決にもつながると考えています。花巻の課題の一つは言うまでもなく、中心市街地の活性化です。宮沢賢治をまちづくりの核に捉えている市が、賢治ゆかりのエピソ-ドが豊かな病院跡地をなぜ選ばないのか、不思議です。

賢治は、日本人作家の中で、もっとも関連書籍が多く、もっとも多く外国語に翻訳されている作家だと言 われています。世界一賢治の資料が集まる「賢治ライブラリ-」を実現できるのは、花巻だけです。日本はもとより、世界中から、研究者やファンが訪れるでしょう。

賢治ゆかりの散策コースを整備し、賢治記念館と連携すれば、観光客を市街地へ誘導することも期待できます。病院跡地の整備にともない、「濁り堀(にごりぼり)」という花巻城のお堀の跡が、100年ぶりに姿を現しました。歴史公園を設ければ、歴史好きの子供からお年寄りまで、散策を楽しむことができます。まちの歴史を学ぶことは、子供たちのまちへの愛着を育てることにもなるでしょう。

また、コロナ禍を経験した私たちが求めるのは、深呼吸のできる自然豊かな場所です。花巻の象徴とも言 える早池峰山を望む、広く静かな場所に図書館があれば、これまであまり利用しなかった人も足を運ぶようになるのではないでしょうか。情報センタ-を設置すれば、市民がつながる場としての役割も果たすことができるしょう。 病院跡地には、広い駐車場が可能です。バス路線を変更して「図書館前」バス停を設ける必要はありますが、駅から徒歩11分。ワクワクできる場所があるなら、苦にはならない距離であるはずです。

分断と混迷を深める現代に、図書館の重要性はますます増しています。誰でも無償で、あらゆる知に広く深くアクセスでき、多様な市民がつながることができる図書館は、人とまちをつくります。賢治は、イ-ハト-ブでは「あらゆる事が可能である」と書いています。これは、想像力が人を自由に豊かにするという、賢治からのメッセ-ジだと考えます。想像力を育む図書館こそ、未来への投資です。花巻の豊かな資源を活かせる、病院跡地での建設を望みます。

2023年1月21日

「イ-ハト-ブ図書館をつくる会」(代表 瀧成子)

問い合わせ・連絡先 0198(22)7291(新田)

(写真は瀧さんのあいさつに拍手を送る参加者たち=1月21日午前10時すぎ、花巻市花城町の生涯学習会館「まなび学園」で)

《追記》~図書館”談義”に花!(コメント欄に写真を掲載)

「賢治さんも早池峰登山に熱中したんだよね。”石っこ”賢さんだから、鉱石を集めたり、高山植物を観察したり…」、「賢治さんが教鞭を取った”桑っこ大学”(農学校の前身)もこの辺だったはずよ」、「まなび学園はシニアの拠点。不登校の子どもたちが通う教室もある。生涯学習の場にピッタリ」、「やっぱり、図書館は病院跡地しかないよね」…。この日は残念ながら、早池峰山は顔を見せなかったが、尽きない図書館”談義”に花が咲いた。