教育現場をあずかる花巻市教育委員会の男性主事(24)が19日、10代の女性に対してみだらな行為をしたとして「県青少年環境条例」違反の疑いで逮捕されるという前代未聞の事件が起きた。花巻署はこの日、市教委が置かれている石鳥谷総合支所の家宅捜索も行ったが、今回の事案のような個人的な事件で公の庁舎に捜索が入ることは通常、考えられない。「職務に関係がない犯罪の捜査のためになぜ、職場の家宅捜索が必要だったのか」―。市民の間にはこんな疑念の声も聞かれる。

調べによると、同容疑者は4月下旬から5月中旬にかけてインターネット交流サイト(SNS)で知り合った10代の女性に対し、18歳未満であることを知りながら、複数回にわたってみだらな行為をした疑い。2022年に採用され、市教委学務管理課に配属されていた。

「コンプライアンスは、一義的には法令遵守と訳されているが、広義のコンプライアンスとしては、法令はもとより、県や市町村の条例、規則等、さらには社会的な規範の遵守まで含まれている」―。上田東一市長は就任以来、一貫して「コンプライアンス」(法令遵守)の重要性を強調。前市政の「花巻市職員倫理規程」(平成25年)を引き継いだ「不正防止に係る内部通報制度」(平成27年)などきめ細かい取り決めを定めてきた経緯がある。さらに、市長直轄の内部通報窓口を設置し、たとえば「セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメント又はこれらを誘発させるおそれのある行為、その他コンプライアンス上問題となる行為」ーなどの通報を呼びかけている。

「市民の皆様にご心配をおかけすることになり、深くお詫び申し上げます。現在、警察の捜査がなされていますが、市としても状況を把握し、事実であれば厳正な処分を検討してまいります」(19日付)―。今回の件については教育企画課としてのこんな告知がHP上に掲載されただけで、20日午後現在、記者会見などは開かれていない。一方、盛岡市では酒気帯び運転で免許を取り消された職員が約1年半にわたって、無免許運転を繰り返していた不祥事について、内舘茂市長は同じ19日に謝罪のための臨時記者会見を開き、「信頼回復に向け、コンプライアンスを徹底する」と頭を下げた。

今回の悪質事案については万が一でも「教育」部局に責任を一方的に押し付けてはなるまい。「コンプライアンス」や「ガバナンス」(内部統制)に関し、トップ責任の立場にある上田市長自らが市民に向かって、きちんと釈明する義務があろう。

※

今回の事件後、初めての定例記者会見が24日開催されたが、配布資料の中に当該事案に関するものはなかった。逆に目を引いたのが、米国・ホットスプリングス市との姉妹都市提携30周年を記念する訪問団に関する資料。今月26日から11月1日までの5泊7日(市長は公務のために4泊6日)の日程で、上田東一市長や佐藤勝教育長、藤原伸市議会議長ら“公務出張”の10人を含めた総勢17人。一般市民の旅費はざっと50万円で、わずか7人の参加にとどまったことについて、ある市民は「この物価高の中でそんな余裕はない」と白けた。

一方、直属の部下が逮捕・拘留中にもかかわらず、佐藤教育長が出張することについては「未だに教育長や市長の口から釈明のひとつもない。もはや道義上の問題だ」と手厳しい声が相次いでいる。

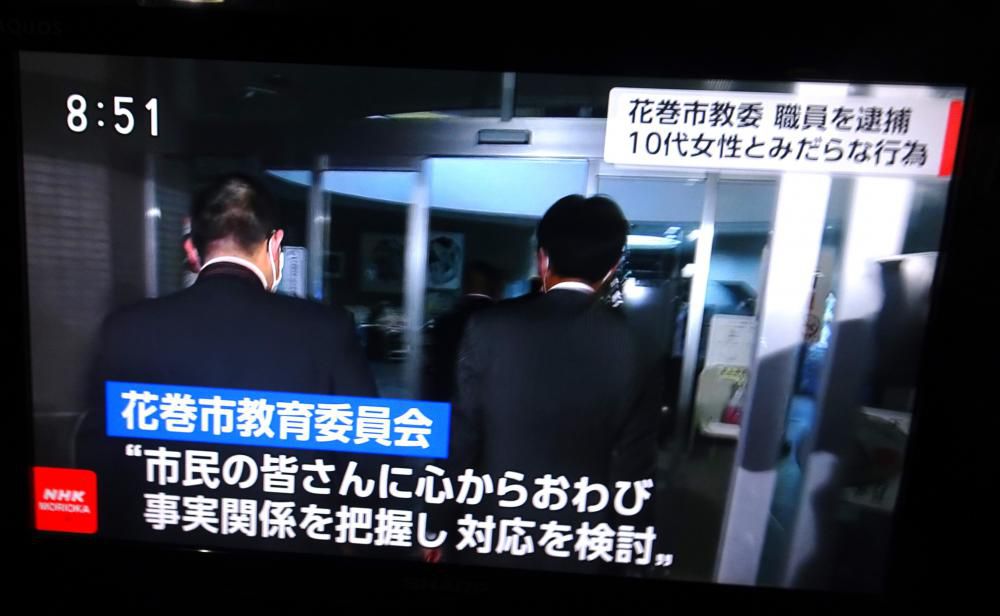

(写真は市教委の家宅捜索に入る捜査員=花巻市石鳥谷町で。19日夜のNHKニュースの画面から)

《追記ー1》~内部通報!!??

「匿名」を名乗る人から23日未明、「内部通報」と題する以下のようなコメントが寄せられた。通報制度が機能不全に陥っていることも予想されるため、そのまま転載させていただく。

●「今年の6月に花巻市に内部通報した花巻市の公務員ですが、総務部系の部署の職員が当時の役所のパートの私の元妻に卑猥なメールを多数おくりつけ関係が悪化して離婚に至ってしまった経緯を内部通報したのですが、上田市長は個人的なことは受け付けないとの回答。コンプライアンスとは?セクハラとは?です」

●「そこから県警の捜査2課の同級生に相談して、おそらくは花巻市の内部通報が機能してるのかという騒ぎになってるかと思います。なので、今回の件以外でも市政への捜査となると家宅捜査という流れにならざるを得なかったと解釈しております。県警の同級生の友人に聞けば答えるかもしれませんが、直近でそんな無粋なことは聞く関係でもないので10年後くらいに酒の席で笑いながら話してみたいと思ってる次第です」

《追記―2》~「あの日」から「この日」へ

その1)~80年前のこの日(10月21日)、明治神宮外苑(東京)で出陣学徒の壮行会が行われ、のべ約10万人の学徒が戦地へ。学徒兵の手記『きけ わだつみのこえ』の一節…「今次の戦争には、もはや正義云々(うんぬん)の問題はなく、ただただ民族間の憎悪の爆発あるのみ」

その2)~57年前の同じ日、日本労働組合評議会(当時の総評)が「ベトナム反戦」統一ストを呼びかけ、ベトナム戦争へ反対する世界的な潮流を作った。以来、この日が「国際反戦デー」に。いま足元の労働組合にそんな勢いはなく、海の向うではウクライナに続き、イスラエルとパレスチナ(ハマス)の間で今世紀最大の“虐殺”劇が現実のものとなりつつある。

その3)~28年前の同じ日、沖縄県宜野湾市で米兵による少女暴行事件に抗議する「県民総決起大会」が開かれ、過去最大の8万5千人の県民が集まった。「軍隊のない/悲劇のない/平和な島を返してください」―。高校生の悲痛な訴えなどどこ吹く風、その沖縄では本島の基地強化だけでなく、南西諸島の「軍事要塞化」が着々と進められている。そして、大方の日本人は「あの日」の記憶をどこかに葬り去っている。

《追記―3》~高木基金へのご協力のお願い

10月15日付当ブログで取り上げた故高木仁三郎さんの思想を後世に伝えるためのクラウドファンディングにご協力を。手続きなど高木さんの支援活動の詳細は以下から。

認定NPO法人 高木仁三郎市民科学基金|THE TAKAGI FUND ...

《追記ー4》~「イーハトーブ(まるごと賢治)図書館」の実現へ向けて!!??病院跡地への立地を求めて、署名運動がスタート

花巻市内でフェアトレ-ド店を経営する新田文子さんが主宰する「暮らしと政治の勉強会」など三つの市民団体が、宮沢賢治ゆかりの地「イ-ハト-ブ」にふさわしい“夢の図書館”を目指した全国規模の署名運動を展開中。署名用紙などは以下からラウンロードを。11月23日必着。

★新花巻図書館は病院跡地に!の全国署名を10月1日スタートします。署名用紙のダウンロードはこちらから。集まった署名は11月23日必着でお願いします。

「全国署名を全国に広げます!~これまでの経過説明」はこちらから。おいものブログのカテゴリー「イーハトーブ図書館をつくる会」は「夢の新花巻図書館を目指して」に変更しました。署名実行委員会の活動も報告していきます。新田さんのURLは以下から