「新図書館のあり方を協議する(新花巻図書館整備基本計画)試案検討会議のメンバ-の中に、仮に駅前に建設されるようになった場合、その工事に直接携わることになる関係者は含まれているか」―。“駅前戦争”攻防戦の第2日目、トップバッタ-の羽山るみ子議員(はなまき市民クラブ)がいきなり、剛速球を投げ込んだ。この日の答弁者はどうしたわけか終始、市川清志生涯学習部長に委ねられた。「えっ、デザインということですか」と市川部長。「施工ですから、建設関係のことをお尋ねしています」…。波乱含みの質疑応答はこうして、スタ-トした。

「メンバ-は司書だとか市民団体など各界の専門家で構成し、その中には商工会議所や青年会議所の会員も入っている。施行を請け負う可能性のある方もいらっしゃるが、個別の仕事については承知していない」―。市川部長の苦し紛れの答弁を受け、羽山議員がさらに食い下がった。「仮に駅前に立地する場合、『駅近接地』ということで、構造やデザインなどでの法律的な制限はあるか。また、施工業者を選定する際の指名制限はあるか」。市川部長はさらにシドロモドロになりながら、こう答えた。

「(駅前の)立地予定地は線路から離れているので、そのような制限はないと思う。しかし、運行に支障をきたすような場合は作業制限みたいなものはあるかもしれない。いずれにせよ、施工時にはJR側との協議は必要だと言われている。なるべく、そうした制限がかからないような計画づくりをしたい」―。歯切れの悪いこの答弁の背後には“言質”(げんち)を取られまい、つまり後々に証拠を残さないための防御的な話法が見え隠れする。“負け戦(いくさ)”を意識した際に多用される傾向がある。

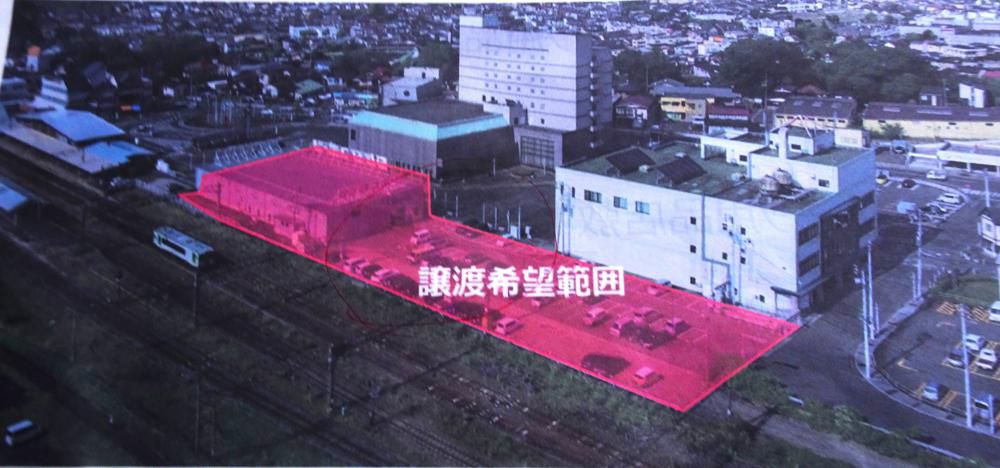

「建設工事公衆災害防止対策要綱」(令和元年9月)という国交省告示がある。これに従い、JR東日本は線路周辺など鉄道用地に近い工事の安全を図るため、「線路近接工事」に係る指針を作成。その工事に参入できる「有資格業者」の名簿をHP上で公開している。直近の令和5年12月1日現在の花巻市内の該当業者は全部で11社(ほかにコンサルタント関係が2社)で、市川部長がほのめかした業者の一人も「試案検討会議」のメンバ-に名を連ねている。この辺の詳しい経過については、9月4日付当ブログを参照にしていただきたい。

「1,800万円の大金を投じて、立地場所の選定はさらに9カ月先!!??」―。市民の間にもうひとつの“図書館戦争”が勃発しつつある。「駅前と病院跡地」の二つの立地候補地の事業費などの「比較調査業務」を委託する予算案が12月定例会最終日の14日に急きょ、上程されることが明らかになったからである。羽山議員は追及の手をゆるめないで、こうただした。

「旧花巻病院跡地は建物の解体や土壌改良などが終了した時点で、市側に譲渡することは5年前の双方の協定で決まっている。つまり、図書館建設のためにこの土地を取得するということではない。駅前に立地するために、JR所有地を改めて取得することとは次元がまったく違う。今回の比較調査の中に病院跡地の取得費が算入されるようなことはないと思うが、確認したい」―。市川答弁の“迷走”がますます、度を増してきた。「あのう、そのう…。試案検討会議の皆さんからも(病院跡地の)金額も含めて、すべてをという話をいただいている。いずれ、中央の業者(コンサルタント)の調査を待ちたい」

この日、二番手の鹿討康弘議員(緑の風)はJR花巻駅橋上化(自由通路整備)について取り上げたが、「前日の本舘(憲一)議員の答弁で大方は言いつくされているので、この事業によって、駅西口の開発にどのような波及効果が期待できるか。この1点だけをお尋ねしたい」と問うた。答弁に立った上田東一市長は「残念ながら、西口には市有地が少なく、この事業自体の効果はそれほど期待できない。民間開発の呼び水になれば…」と答えるに止まった。鹿討議員からそれ以上の質問はなかった。一方の東口には図書館の有力な立地候補地としての「病院跡地」(市有地)がある。その利活用についても是非、触れてほしかったのに…。 図書館と橋上化―この2大プロジェクトに要する費用はざっと、80億円に上る。

「病院跡地への立地を求める4,730筆の署名が市側に提出された。この市民の声をどう受け止めているか」―。羽山議員は質問をこう、締めくくった。「応対したのは私。4千人以上の市民の皆さんの思いを重く受け止めたい」と市川部長は神妙に答えた。「市民の気持ちに寄り添い、行政側と真摯に向き合い、政策の是非を問い、その真意(本音)を引き出すこと」―2日間の論戦を聴いて、市議会議員の使命の重さを改めて知ったような気がした。

行司軍配の手がこの日も議会側、いや正確には羽山議員に上がったように見えた。「決まり手は突き出し」というアナウンスが議場内に響いた。これはきっと、空耳ではないはずだ。と、思いつつもこの先の動向からは一時も目を離せない日々が続きそうな気配である。

(写真は試案検討会議に示された「譲渡希望範囲」。ビル群に囲まれ、隣接地は線路など鉄道用地に接している=「比較調査業務」資料から)

《追記―1》~論理破綻!!??

「図書館は読書や調査に使われる。観光要素に強い影響を与える施設ではない」(6日付「岩手日報」)―。一般質問の中で、羽山議員が新図書館建設に伴う「まちなか回遊」の可能性を問うたのに対し、市川清志生涯学習部長はこんな的外れの答弁をした。同じ行政の口からはかつて、以下のような位置づけが明言されている(4日付当ブログからの再掲)。これを称して「論理破綻」というのであろう。

「将来、総合花巻病院移転した後の跡地に郊外から図書館を移転させ、民間活力を活かす多機能的な複合施設として整備し、中心市街地における新たな都市機能とすることを目指しています」(平成28年1月、「都市再生整備計画―花巻中央地区/都市再構築戦略事業」)

《追記ー2》~●市民参画戦争●攻防記

開会中の花巻市議会12月定例会で7日、「花巻市市民参画条例」の審議が行われた。原案に対して、一部会派(緑の風)から修正案が提出されたが、18対7の賛成多数で原案通りに可決された。当局側がまちづくりの上位条例である「花巻市まちづくり基本条例」(平成20年3月制定)を引き合いに出し、「参画の手法についてはこの条例にほとんど網羅されている」としたのに対し、修正案では「参画を積極的に促すような姿勢が弱い」と原案に反対の主張をした。

「市の執行機関は、まちづくりに関する重要な計画の策定及び変更並びに条例等の制定改廃に当たっては、市民が自らの意思で参画できる方法を用いて、市民が意見表明する機会を保障するものとします」―。まちづくり基本条例は「市政への参画」(第12条)について、こう定めている。賛否両論が飛び交った審議の模様を見ながら、なんとなく“浮世離れ”の気分に襲われた。現在に至る新花巻図書館問題の迷走のきっかけになった「住宅付き」の図書館の駅前立地(令和2年1月)という“悪夢”を思い出したのである。この計画策定こそが”市民参画”などどこ吹く風、市民どころか議会側の頭越しに突然降ってわいた上田流「トップダウン」の実態だった。

条例化などの手続きの整備の必要性は認めつつも例えば、新図書館をめぐる市政運営が本当に”市民目線“に立って行われているのか。今回の「比較調査委託」問題の議会軽視に端的に表れているように、目の前の政策点検こそが喫緊の課題ではないのか。当局と議会とが相互に監視し合う「二元代表制」の重要性を改めて、思い知らされた。

<署名延長のお知らせ>

新花巻図書館の旧病院跡地への立地を求める署名運動は全国の皆さまのご協力により、4,730筆という予想以上の賛同をいただくことができました。支援者の一人として、感謝申し上げます。行政側の動向が不透明な中、主催団体の「花巻病院跡地に新図書館をつくる署名実行委員会」(代表 瀧成子)は引き続き、全国規模の署名運動を続けることにしました。締め切りは2024(令和6)年1月末必着。送付先は:〒025-0084岩手県花巻市桜町2丁目187-1署名実行委員会宛て。問い合わせ先は:080-1883-7656(向小路まちライブラリー、四戸)、0198―22-7291(おいものせなか)

署名用紙のダウンロードは、こちらから。 「全国署名を全国に広げます!~これまでの経過説明」はこちらから。署名実行委員会の活動報告などは「おいものブログ」(新田文子さん)の以下のURLからどうぞ。

https://oimonosenaka.com/