「前花巻病院跡地は実家のそばでもあり、なつかしい場所です。どうぞ、これからもお元気でご活躍ください」―。著名な宗教学者で当市の初代名誉市民でもある山折哲雄さんは新花巻図書館の旧花巻総合病院跡地への立地を求める市民団体の署名の呼びかけに賛同し、こんな一筆を添えてくれた。その「実家」とは市の中心部に位置する浄土真宗(本願寺派)・専念寺である。

「ア-・マイ・ティ-チャ-(a My Teacher)、やめましょう」―。私の中学時代のことだから、もう70年も前のことになる。寺の本堂から、読経ならぬ場違いな英語の会話が流れていた。「所有格(My)の前に冠詞(a)をつけたら間違いですよ」―。私も塾生の一人だったが、この寺の長男だった山折さんが時折、ピンチヒッタ-で教壇に立つのが何よりの楽しみだった。当時は東北大学でインド哲学を学ぶ学生だったが、その型破りな授業は鮮明な記憶として残っている。そういえば、花巻の中学生の英語力が県内で群を抜いていることが話題になったのもその頃のことだった。

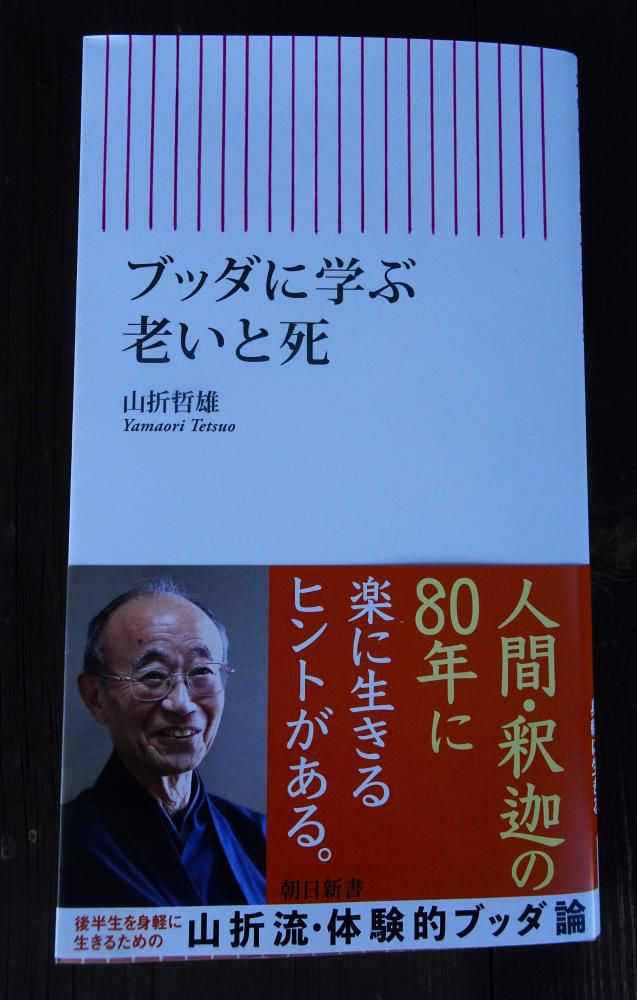

幾多の病魔を乗り越え、当年92歳の山折さんが『ブッダに学ぶ 老いと死』(朝日親書)と題する新著を刊行した。「人間・釈迦の80年に、楽に生きるヒントがある」というキャッチフレ-ズに魅かれた。ブッダに学んだ山折さんに今度は私が学ぼうという魂胆である。たとえば私自身、同じ悩みを持つ書物の“断捨離”について、こんな風に書いている。「最後まで手元に残していたのが、親鸞と柳田國男、宮沢賢治の全集です。死ぬまで手元に置いておこうかとも思いました。けれども2021年、最後の三つを手放しました。要するに老人の成熟は『自由の境涯』に向かうのです」―

成熟の域に到底、達していない私には「断捨離と自由の境涯」の関係性がピンとこなかったが、同郷の賢治さえも断捨離したことには少し、虚を突かれた思いがした。山折さんはこうも書いていた。「死んだ人の魂は山に登る。それが供養を受けると、やがて氏神になる、山の神になる。いわゆる山岳信仰です」―。真冬のこの時期、我がふるさとの霊峰・早池峰は白雪にキラキラ輝いている(2023年12月31日付当ブログに写真掲載)。そうか、この霊峰をこよなく愛した賢治はいま「山の神」となって、ふるさとを見守っているんだ…ストンと腑に落ちる気持ちになった。

「老年的超越と妄想三昧」、「死後の世界について、釈迦は何も語っていない」、「閻魔(えんま)信仰と輪廻転生の背景」、「老いと病の中に、既に死が含まれている」…。山折流「体験的ブッダ論」に引き込まれているうちに、5年前のある講演会で山折さんが口にした言葉が記憶の底から目を覚ました。「賢治の銀河宇宙とマコトのまちづくり」というテーマだったように思う。ぎくりと突き刺さるような言葉だった。

「イ-ハト-ブとは賢治が“人間苦”からの解放を目指した物語世界ではなかったのか」―。能登半島地震や羽田空港での航空機事故、そしてガザやウクライナ…。まるで“終末感”さえ漂う年明けの中で、私はこの言葉を何度も反芻(はんすう)した。「イ-ハト-ブだけではなく、日本いや世界全体が等しく“人間苦”から解放されなければ…」―

老翁・山折さんに背中を押されながら、辰年生まれの私は今年もまた、イ-ハト-ブ“図書館戦争”の最前線に立つ覚悟でいる。その”和平”の地は神々が宿る霊峰・早池峰の眼下に広がっているはずである。かつてそこには、賢治の主治医だった医師が運営する病院があった。「愛は人を癒(いや)し、誠(まこと)は病を治す」という病訓はまさに、“人間苦”からの救済を約束する言葉でもある。「90代になって、喜怒哀楽の差が非常に激しくなったんですね。それともう一つ、自分の考え方が非常に過激になっていることに気がつきました」と老翁は同書の中でつぶやいている。私も少し、似てきたなぁと思う。なにせ、干支(えと)が“昇り龍”なもんで…

(写真は山折さんの最新本)

《追記ー1》~“人間苦”ということについて

この重い言葉を最初に使ったのは、民俗学者の柳田國男だと言われる。山折さんも自著『これを語りて日本人を戦慄せしめよ』の中に引用している。少し長めになるが、混沌を極める今という時代にこそ、読み返されるべき文章だと思う。柳田は末尾をこう結んでいる。「我々が空想で描いて見る世界よりも、隠れた現実の方が遙かに物深い。また我々をして考えしめる」。以下に『山の人生』(大正15年)からその部分を転載する。

※

今では記憶している者が、私の外には一人もあるまい。三十年あまり前、世間のひどく不景気であった年に、西美濃の山の中で炭を焼く五十ばかりの男が、子供を二人まで、鉞(まさかり)で斫(きり)殺したことがあった。

女房はとくに死んで、あとには十三になる男の子が一人あった。そこへどうした事情であったか、同じ歳くらいの小娘を貰もらってきて、山の炭焼小屋で一緒に育てていた。その子たちの名前はもう私も忘れてしまった。何としても炭は売れず、何度里(さと)へ降りても、いつも一合の米も手に入らなかった。最後の日にも空手(からて)で戻ってきて、飢えきっている小さい者の顔を見るのがつらさに、すっと小屋の奥へ入って昼寝をしてしまった。

眼がさめて見ると、小屋の口一ぱいに夕日がさしていた。秋の末の事であったという。二人の子供がその日当りのところにしゃがんで、頻(しきり)に何かしているので、傍へ行って見たら一生懸命に仕事に使う大きな斧(おの)を磨(と)いでいた。阿爺(おとう)、これでわしたちを殺してくれといったそうである。そうして入口の材木を枕にして、二人ながら仰向(あおむけ)に寝たそうである。それを見るとくらくらとして、前後の考えもなく二人の首を打ち落してしまった。それで自分は死ぬことができなくて、やがて捕えられて牢(ろう)に入れられた。

この親爺(おやじ)がもう六十近くなってから、特赦を受けて世の中へ出てきたのである。そうしてそれからどうなったか、すぐにまた分らなくなってしまった。私は仔細(しさい)あってただ一度、この一件書類を読んで見たことがあるが、今はすでにあの偉大なる人間苦の記録も、どこかの長持(ながもち)の底で蝕(むしばみ)朽ちつつあるであろう。

《追記―2》~山本太郎”バッシング“と「さっさと帰れ」発言!!??

能登半島地震の被災地で松葉杖をつきながら、悲惨な状況の聞き取りを続ける「れいわ新選組」の山本太郎代表に対し、「救援作業の邪魔になる」など誹謗中傷めいたバッシングが浴びせられている。またかと思った。「3・11」の際、私は現役市議の使命として、いち早く沿岸被災地に入り、支援組織を立ち上げた。議会周辺から「あの人は被災地にばかり足を運び、足元の市政をおろそかにしている」という声が聞こえてきた。

当市花巻にも着の身着のままの被災者が多く、避難していた。その悲惨な実態を議会で明らかにし、万全の支援体制の確立を求めた。傍聴席には定員を超える避難者が詰めかけていた。まさにその時、議員席から傍聴席に向かって「さっさと帰れ」という罵声が投げつけられた。真相究明を求めたが、うやむやになり、逆に「議会の品位を汚した」という理由で私が懲戒処分を受けた。当時、全国から集まった義援金が直接被災者には渡されず、市の歳入として扱われた「流用」疑惑も浮上した。山本代表の決死の行動を見るにつけ、政治の“無為無策”どころか、それはもう精神の荒廃の極とさえ言わざるを得ない。受難者に寄り添うという宮沢賢治の「行ッテ」精神(「雨ニモマケズ」)一体、どこに…

《追記―3》~「駅前立地」論の考え方(コメント欄に原文を掲載)

9日付岩手日報の「日報論壇」に「新図書館立地 利便性考えて」と題する投稿が掲載された。筆者は盛岡市在住の66歳の男性。ある意味で「駅前立地」を主張する人たちの声を正直に代弁する内容になっている。上掲の当ブログの立ち位置とは真逆だが、混迷を続ける“立地”論争の論点を整理するという意味ではタイミングの良い投稿だと言える。

文中で投稿者は「利便性」のほかに、「安物買いの銭失い」という表現で、「文教政策は百年の大計である」と主張している。まったく、異論はない。むしろだからこそ、「利便性や費用対効果(コストパフォーマンス)という目先の近視眼的な考えは排除しなければならない」というのが私の持論である。図書館は「人類の記憶の貯蔵庫」とか「知のインフラ」とも呼ばれる。人の集まる場所に図書館を造るのではなく、人を呼び寄せる図書館こそが本来のその姿であろう。「図書館とは何か」という原点の議論が今回の投稿をきっかけにして高まることを期待したい。

<署名延長のお知らせ>

新花巻図書館の旧病院跡地への立地を求める署名運動は全国の皆さまのご協力により、4,730筆という予想以上の賛同をいただくことができました。支援者の一人として、感謝申し上げます。行政側の動向が不透明な中、主催団体の「花巻病院跡地に新図書館をつくる署名実行委員会」(代表 瀧成子)は引き続き、全国規模の署名運動を続けることにしました。締め切りは2024(令和6)年1月末必着。送付先は:〒025-0084岩手県花巻市桜町2丁目187-1署名実行委員会宛て。問い合わせ先は:080-1883-7656(向小路まちライブラリー、四戸)、0198―22-7291(おいものせなか)

署名用紙のダウンロードは、こちらから。 「全国署名を全国に広げます!~これまでの経過説明」はこちらから。署名実行委員会の活動報告などは「おいものブログ」(新田文子さん)の以下のURLからどうぞ。

https://oimonosenaka.com/