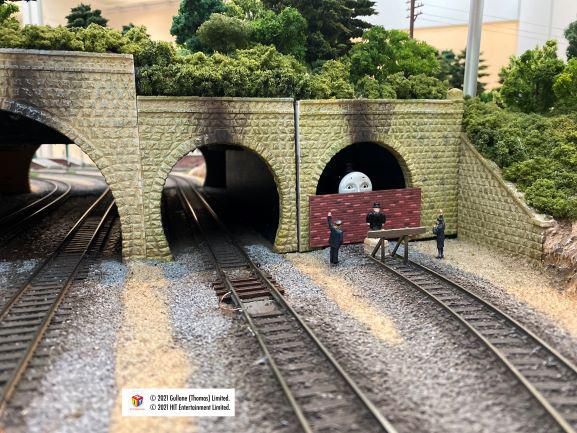

展示室で人気の高いソドー島ナップフォード駅を中心としたジオラマには、トーマスの物語の名場面が再現されています。美しく楽しい原画とあわせてみることで、物語への想像力がさらにふくらんで、自分もソドー島に住んでいるような気持ちになってきます。たとえば・・・『なさけないヘンリー』(「3だいの機関車」より)のこんな場面が・・・さあ、ぜひ原画とあわせてごらんください。展覧会ショップでは、原画世界を大切に再現した限定グッズが勢ぞろい。ヘンリーのつぶやきが聞こえてきそうなポストカードもおすすめです。

7月の体験学習室

7月の体験学習室についてお知らせいたします。

季節企画は「七夕」(6/25(金)~7/27(火))です。

造形体験は「ペーパークラフトで電車をつくろう」(6/25(金)~7/27(火))です。

画用紙を折って、切って、貼って、飛び出すカードをつくります。

電車が平面の「かんたんタイプ」(画像右側)と、立体の「むずかしいタイプ」(画像左側)の二種類を用意しております。「原作出版75周年 きかんしゃトーマス展」と合わせてお楽しみください。

※ご利用の際はマスクの着用、手指の消毒(手洗い)にご協力ください。

※発熱や、風邪症状のある方はご利用をお控えください。

※団体でのご利用は、事前にご相談ください。

※現状での定員は15名です。混雑時はお待ちいただくこともございます。

それではご来館を心よりお待ちしております。

お問い合わせは 米沢市上杉博物館0238-26-8001までどうぞ。

企画展「原作出版75周年 きかんしゃトーマス展」

いよいよ明日から開館20周年記念企画展「原作出版75周年 きかんしゃトーマス展 ソドー島のなかまたちが教えてくれたこと」が開幕します!

日本初公開作品を含む絵本原画を人形劇、アニメと重ね合わせて構成します。原作者はイギリスの牧師ウィルバート・オードリー。作品の魅力を味わいながら、オードリーが子どもたちに伝えたかったメッセージに立ち返ります。ぜひ親子でご来館ください。トーマスとのフォトスポットやずっとみていられるソドー島のジオラマなど楽しさがとまらない・・・・リアルタイムのこどもたちはもちろん、大人の私たちにはかつてのトーマスの記憶が優しい時間をもたらしててくれます。

展覧会ショップもお見逃しなく、原作出版75周年展でしか手に入らないグッズも目白押しです。

【次回展示予告】開館20周年記念企画展「原作出版75周年 きかんしゃトーマス展~ソドー島のなかまたちが教えてくれたこと~」

6月26日(土)よりはじまる企画展のお知らせです。

開館20周年記念企画展「原作出版75周年 きかんしゃトーマス展~ソドー島のなかまたちが教えてくれたこと~」

イギリスの牧師ウィルバート・オードリ―が病床の息子クリストファーに即興で話して聞かせた擬人化された機関車のお話は、1945年に「汽車のえほん」として出版されました。イギリスの架空の島「ソドー島」を舞台にした物語は、その後年一冊のペースで出版され、世界中で愛され、1973年には日本語翻訳版が出版、1984年からは「きかんしゃトーマス(きかんしゃトーマスとなかまたち)」として人形劇アニメ化され、その人気はさらに広がっていきました。日本でも1990年からテレビ放送がスタートし、親子で楽しめる人気作品として定着しています。役に立つ機関車を目指し、失敗や反省を繰り返し、仲間や仕事と向き合っていくトーマスのお話には、正直、誠実、努力、協力といった、牧師であるオードリーが作品に込めた道徳的価値観を見ることができます。

本展では、日本初公開作品を含む絵本原画を、人形劇、アニメとも重ね合わせて構成します。作品の魅力を味わいながら、原作者が子どもたちに伝えたかったメッセージに立ち返ります。

【期間】6月26日(土)~8月1日(日)

【休館日】7月28日(水)

【開館時間】9:00~17:00(チケット販売は16:30まで)

【入館料】一般500円(400円)/高大生300円(240円)/小中生200円(160円)

※( )は20名以上の団体料金

【ギャラリートーク】展示解説 ※事前申込制 受付中

日 時 : 6月26日(土) 17:15~18:00「展覧会のみどころ案内」

展示のみどころを紹介しながら、

物語にこめられた人生の教訓を味わう大人向け解説です。

場 所 : 米沢市上杉博物館 企画展示室

定 員 : 20名

担当学芸員 : 遠藤友紀

※企画展の入館料が必要です。

※ギャラリートークのお申込みはこちら

TEL 0238-26-8001

展覧会詳細は当館ホームページをご覧ください。

また、ご来館にあたっては、新型コロナウィルス感染対策にご協力下さい。

皆様のご来館を心よりお待ちしております!

【お問い合わせ】

米沢市上杉博物館 0238-26-8001

特別展「上杉鷹山の生涯~藩政改革と家臣団~」展示紹介⑨

特別展「上杉鷹山の生涯」後期では、3振の刀剣を展示中。

1 太刀 銘 国宗

鎌倉~南北朝時代(13~14世紀)

重要文化財渡辺家保存会蔵

備前三郎国宗の作と鑑定される。米沢藩への融資に応じた謝礼として、享和2年(1802)に上杉家から関川村渡邉家に贈られた名刀。

2 脇指 銘 兼辰室町時代(16世紀)

重要文化財渡辺家保存会蔵

美濃伝の脇指で、上杉家からの拝領と伝わる。1の国宗の太刀と合わせ、米沢藩の職人が手掛けた大小拵(展示中)に収まる。

所蔵者である重要文化財渡辺家保存会のご厚意で、今回の展示に合わせ研磨され、美しい姿で公開。

3 山形県指定文化財

刀 銘(表)以五郎入道正宗末孫源綱広嫡伝正秀作之

寛政2年(1790) 当館蔵

米沢藩領出身の名工水心子正秀と、弟子2名による合作。相州伝の作風はほとんど正秀のものとされる。

水心子のもとには米沢藩の刀工も数多く弟子入りし、大きな影響を受けた。

特別展「上杉鷹山の生涯」、会期はいよいよ明日(6/20)まで!お見逃しなく。

展覧会の詳細はこちら

図録はWebショップでも販売中

【お問い合わせ】

米沢市上杉博物館 0238-26-8001