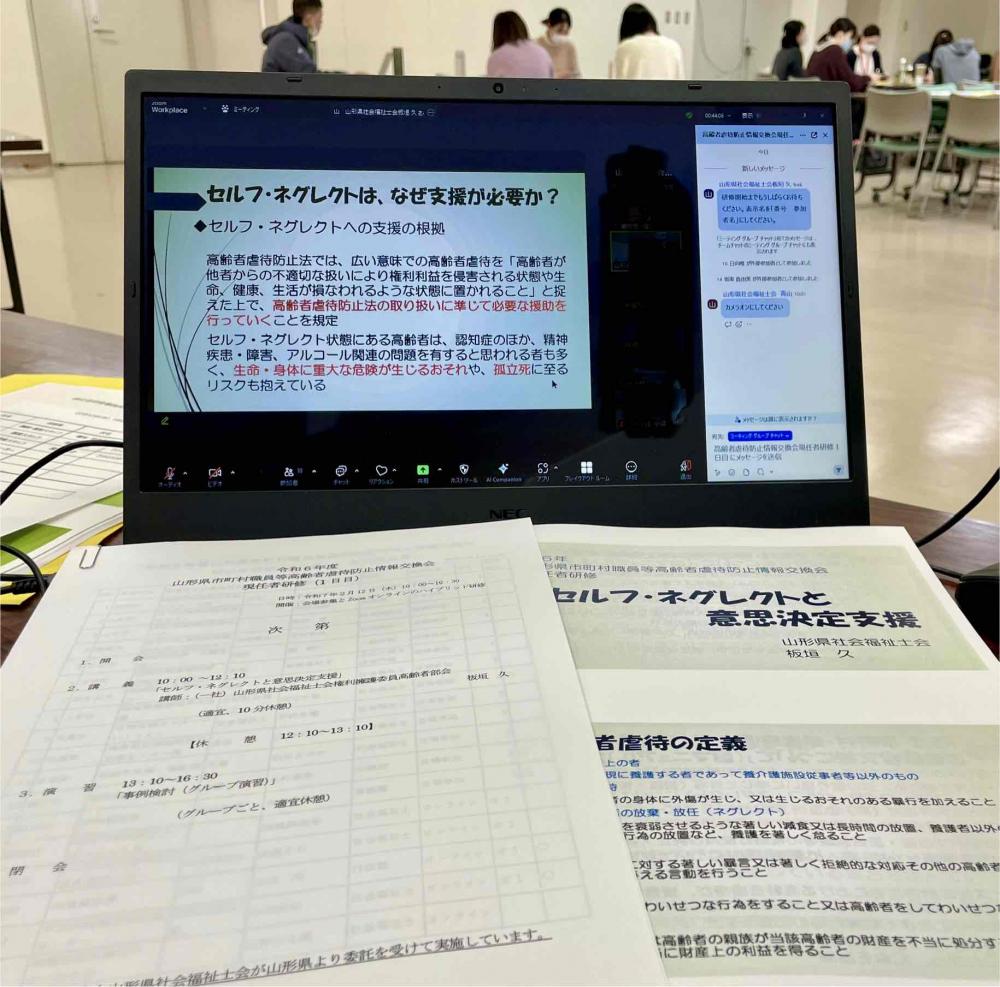

山形市JA協同の杜を会場に、集合研修並びにZOOMでのオンラインによるハイブリッドにて開催いたしました。

はじめに山形県健康福祉部高齢者支援課の伊東 拓様より、県内の高齢者虐待の状況報告いただきました。

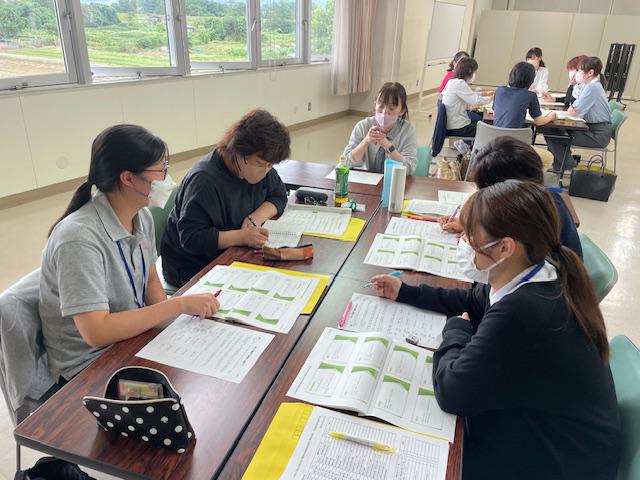

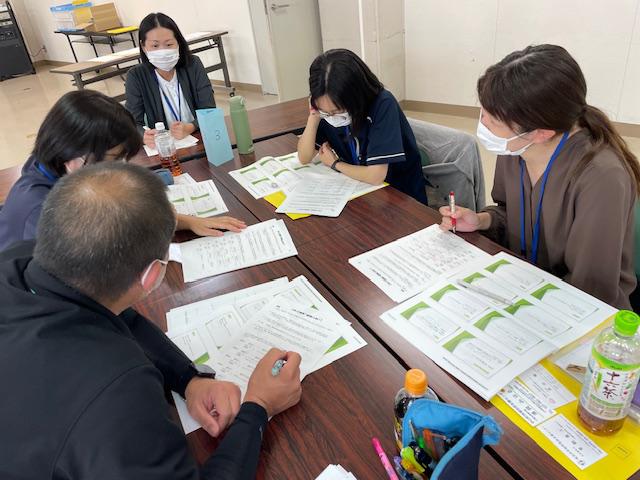

その後の講義では「高齢者虐待対応の基礎知識」から「模擬事例を通して学ぶ~虐待対応のポイント~」として事例をもとに5~6人のグループワークで高齢者虐待対応の対応手順を確認しました。

①事例を見ながら虐待の類型を予測し、複合的で複雑な事例を読み解き理解を深めるワークからディスカッションに取り組みました。また、他の市町村の対応や自分の現在対応している事例などを報告しあい、現在苦慮している対応について共有しました。

集合型研修では、サポーティブな雰囲気の中で発表者同士で日頃の対応について情報交換や名刺交換をされている姿が印象的でした。オンライン研修でもスムーズで活発な意見交換がなされておりました。

◇-----------------------------------------------------------☆

新たに令和7年3月25日付にて改訂された「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(国マニュアル)」には、主に以下の点が反映されています。

1. 介護報酬改定と義務化措置の反映

令和6年度の介護報酬改定に伴う、高齢者虐待防止と身体的拘束等の適正化の推進に関する措置が反映されています。

- 高齢者虐待防止措置の義務化と減算の導入:

- 全ての介護サービス施設・事業所に対して、「高齢者虐待の発生又はその再発を防止するための措置」(虐待防止対策検討委員会の定期的な開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の配置)が義務付けられました。

- この措置を講じていない場合、基本報酬から減算する高齢者虐待防止措置未実施減算が導入されました。

- 身体拘束廃止未実施減算の対象拡大:

- 身体的拘束等の適正化のための措置を講じること、および身体拘束廃止未実施減算の対象に、短期入所系サービスおよび多機能系サービスが新設されました。

2. 高齢者虐待対応手続きに関する留意点の追加

高齢者虐待防止法第13条に基づいた面会制限に関する裁判例を踏まえた手続きにおける留意点が、自治体等の高齢者虐待対応に反映されています。

3. 身体拘束廃止・防止に関する新たな手引きの作成

「身体拘束ゼロへの手引き」が見直され、「高齢者虐待対応国マニュアル」の別冊として、「介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き」(令和7年3月発行)が作成されました。

この新しい手引きは、高齢者の「尊厳の保持」と「自立支援」の実現を目的としています。また、従来の介護施設向けだけでなく、在宅における介護事業所と家族等も対象とし、不当な身体拘束の廃止・防止を推進しています。

◇----------------------------------------------------------------◇

高齢者権利擁護部会は、ファシリテーション能力、プレゼンテーション能力の向上を目指し、情報収集から言語化、構造化に対し、自主研修や外部研修の積極的な参加をもとに、効果的な助言ができるよう研鑽しております。

※ 1月には「現任者研修」としてより実践に即した「事例検討会」を予定しております。

ご参加くださった皆様ありがとうございました。(講師、ファシリテーターの皆様、大変お疲れさまでした。)

高齢者権利擁護担当理事 菅 東洋