米沢市の舘山城跡の敷地にこんな看板が出ています。

この上流10キロのところの立石邑が生誕地だと

はっきりした古文書が無い為 いろいろな説が出ています。

HOME > ◆高畠の歴史・東北の歴史◆

◆支倉常長の生誕はどこか @@@

2012.12.08:toda:コメント(0):[◆高畠の歴史・東北の歴史◆]

◆支倉常長は高畠生まれ????

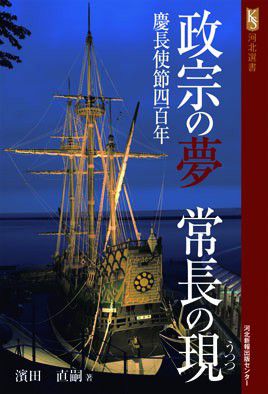

今回河北新報社より出版された、元仙台市博物館長 濱田直嗣氏著

「慶長使節四百年 政宗の夢常長の現」によると

1570年の頃(元亀元年)出羽の国置賜群立石郷(現在の山形県高畠町立石)で生まれたとあります。

今までは米沢の立石と考えられていたのが通説でした。

高畠町の立石は和田地区に存在します。その場所は開拓地区で近世に荒野開拓後人が住み込んだと聞いています。

1570年の442年前人が住んでいたという記録は今のところ聞いておりませんが そうだとしたら新しい発見です。

米沢の立石は、小坂峠を越え十字路を小野川方面にに右折したあたりと聞いています。

ここもその時代人が住んでいたのか定かではありません。

歴史は 何々と言われているという言い回しが多いものです。

当時の正確な記録がないため仕方ないことかもしれません。

「慶長使節四百年 政宗の夢常長の現」によると

1570年の頃(元亀元年)出羽の国置賜群立石郷(現在の山形県高畠町立石)で生まれたとあります。

今までは米沢の立石と考えられていたのが通説でした。

高畠町の立石は和田地区に存在します。その場所は開拓地区で近世に荒野開拓後人が住み込んだと聞いています。

1570年の442年前人が住んでいたという記録は今のところ聞いておりませんが そうだとしたら新しい発見です。

米沢の立石は、小坂峠を越え十字路を小野川方面にに右折したあたりと聞いています。

ここもその時代人が住んでいたのか定かではありません。

歴史は 何々と言われているという言い回しが多いものです。

当時の正確な記録がないため仕方ないことかもしれません。

2012.11.20:toda:コメント(0):[◆高畠の歴史・東北の歴史◆]

◆伊達家発祥の地 伊達市保原 @@@

明治の擬洋風建築 明治30年の建築物です。

桑折町から移転されたそうです。

下の建物は伊達市保原歴史文化資料館です。

このたびは伊達市歴史文化講演会と合わせた企画で

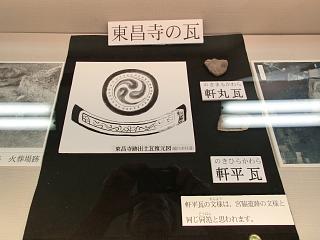

「守護舘への軌跡」と称して伊達家の寺院発掘と瓦の遺物

を展示していました。

桑折町から移転されたそうです。

下の建物は伊達市保原歴史文化資料館です。

このたびは伊達市歴史文化講演会と合わせた企画で

「守護舘への軌跡」と称して伊達家の寺院発掘と瓦の遺物

を展示していました。

2012.09.20:toda:コメント(0):[◆高畠の歴史・東北の歴史◆]

◆奥州合戦が行われた現場 @@@

源頼朝が奥州藤原を攻めたとき戦いの現場となった

福島県村田町に行ってきました。

土塁と空堀跡が生々しく残っていて国の史跡になっています。

この戦いがきっかけになって、

仙台伊達家と置賜長井家が発症することになります。

福島県村田町に行ってきました。

土塁と空堀跡が生々しく残っていて国の史跡になっています。

この戦いがきっかけになって、

仙台伊達家と置賜長井家が発症することになります。

2012.09.20:toda:コメント(0):[◆高畠の歴史・東北の歴史◆]

◆横浜の金沢文庫に行きました。 @@@

金沢文庫は鎌倉中期の武将北条実時が建設した武家の文庫で

日本初期における私設図書館と言われています。

ここに、安久津八幡神社で修行した僧、能海と堪忍が書いた仏書が収まっています。その現物を拝観いたしました。

古くから中央と交流があったことが伺えます。

日本初期における私設図書館と言われています。

ここに、安久津八幡神社で修行した僧、能海と堪忍が書いた仏書が収まっています。その現物を拝観いたしました。

古くから中央と交流があったことが伺えます。

2012.08.31:toda:コメント(0):[◆高畠の歴史・東北の歴史◆]

◆鎌倉横浜研修に行ってきました。 @@@

高畠町の安久津八幡神社は、鎌倉の鶴岡八幡神社のが建立される前の神社

「元八幡」(岩清水八幡)の分霊と言われています。

前九年の役で東北の豪族安倍貞任を征伐に向かう時に戦勝祈願して石清水八幡を建てられました。1063年8月と言われています。

その後源義家が1081年2月の修理したとあります。

安久津八幡神社は定観2年(860年)慈覚大師が地元の豪族阿久津磐三郎の協力で阿弥陀堂を建てたのが始まりれと言われています。

後3年の役で源義家が東北に征伐に来たとき阿久津八幡神社に戦勝祈願に立ち寄り

鎌倉の石清水八幡を勧請したといわれています。

まほろばの里案内人の1泊2日の研修です。

「元八幡」(岩清水八幡)の分霊と言われています。

前九年の役で東北の豪族安倍貞任を征伐に向かう時に戦勝祈願して石清水八幡を建てられました。1063年8月と言われています。

その後源義家が1081年2月の修理したとあります。

安久津八幡神社は定観2年(860年)慈覚大師が地元の豪族阿久津磐三郎の協力で阿弥陀堂を建てたのが始まりれと言われています。

後3年の役で源義家が東北に征伐に来たとき阿久津八幡神社に戦勝祈願に立ち寄り

鎌倉の石清水八幡を勧請したといわれています。

まほろばの里案内人の1泊2日の研修です。

2012.08.31:toda:コメント(0):[◆高畠の歴史・東北の歴史◆]

◆東日本大震災法要行いました。 @@@

伊達家ゆかりの資福寺跡にて、仙台市資福寺25世渋谷住職さま他

檀家の皆さんが高畠町においでになり

大震災と、伊達家の法要を行いました。

檀家の皆さんが高畠町においでになり

大震災と、伊達家の法要を行いました。

2012.05.21:toda:コメント(0):[◆高畠の歴史・東北の歴史◆]