秋には雨の影響で稲刈りが出来なかったやんちゃ たんぼのひろば。

でも参加者の皆さんが植えた苗はしっかりと育ち、レインボープラン 市民農場の皆さんが刈り取ってくれました。 今回はその収穫した稲の“わら”を使って、昔ながらの納豆づくりに 挑戦です。 ▽先生は市民農場の竹田理事長。農場の皆さんと公民館の委員の方も 指導に当たります。   わらの外側にある余分な部分(はかま)をきれいに落として“わらつと” を作っていきます。わらだけを使う先生の方法はちょっと難しそうです が、子ども達はすぐに覚えて、1つ、2つとどんどんわらつとを作って いきますo(*'o'*)o 次はわらつとに茹でた大豆をいれる作業です。 ▽わらつとをしっかりあけて入れます  一度熱湯をくぐらせたわらつとに、一晩水にさらした地物の大豆を3時 間コトコトと茹でたものを丁寧に入れていきます。わらには天然の納豆 菌があって、豆を納豆に変えてくれるのだそうです。 ▽そうっと、そうっと。  1人2〜3個の納豆を作りました。豆を入れたわらつとは急いで持ち帰り、 こたつや湯たんぽで20〜40時間温めてもらいました。 そして… 2日後ぐらいから「完成した!」との連絡&写真を次々もらいましたよ! ▽こんな感じ   ちゃんと粘りも出て、おいしく食べたそうです(^▽^) 公民館においておいた納豆も無事完成。 匂いはわらの香りが強く、粘りが市販の納豆より少し少ない感じでした が、おいしい納豆になりました。 巨大なわらつとや様々な大きさのわらつとを作って持って帰った参加者 の皆さん。出来栄えはどうだったでしょうか?ぜひご連絡ください。 |

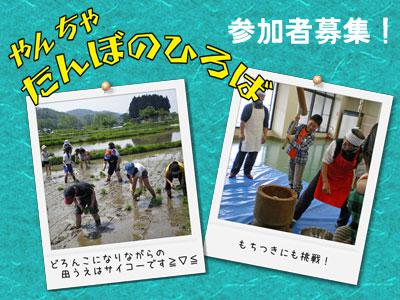

田植えや田んぼの生きもの調べなど、1年を通して田んぼの仕事や

稲作文化を勉強してきたやんちゃ たんぼのひろばもいよいよ閉講 式です。 最後は杵と臼を使った餅つきを体験し、小正月行事・だんご下げに チャレンジしましたヽ(▽⌒*) 講師はいつものようにNPO法人レ インボープラン市民農場の皆さんです。 ▽餅つきは初めてという皆さんもたくさんいました  慣れないながらもヨイショ、ヨイショと楽しそうに餅をつきます。 15分ほどできれいなお餅がつきあがりました。 つきあがった餅はだんごにするため少し冷まします。 その間、参加者の皆さんは語り部の松澤みつ子さん(長井小町の会) から、小正月の行事にまつわるお話を聞きました。  △長井小町の会 松澤みつ子さんのお話 松の内には身のまわりに大勢いらっしゃる神様も、小正月のころに はみんな帰ってしまうとのこと。昔むかしその時期に疫病が流行っ たことから、神様たちが山やまの木にだんごをつけてそなえ、厄病 神を追い払ってくれたのだとか。それがだんごの木のはじまりだと 伝えられているそうです。 他にもだんごの木にはなぜミズキを使うのか?ミズキを家の周りに 植えないのはなぜか?どうしてトイレにもだんごの木をかざるのか? …言われてみれば不思議がいっぱいのだんご下げの由来を、暖かい 語りで話してくださいました。 最後は聞きなれた方言での雪おなご(雪女)のお話。子ども達もお 家の人も静かに聞き入っていました。 ▽松澤さん手づくりの折り紙のこまもいただきました  お餅がちょうどよい温度になったところで、次はいよいよだんごの 木づくりです。のばして切り、ミズキにさしていきます。    △あれ、食べてる?(^皿^) ▽かわいらしいだんごの木ができました。お家にもって帰ってかざります。  この後、自分たちが食べるための餅つきに再び挑戦!すっかり慣れた 感じです。そして、だんごの木をさらにきれいにするために折り紙で 飾りを作りました。 お昼はお雑煮餅ときなこ餅。手づくりのお餅をおいしそうに頬張ります。 また、1年の活動をスライドで見ながら振り返りました。 ▽スライド    八十八の手間がかかるという米づくりをほんのちょっと体験しながら、 稲作に関わるさまざまな体験をしてきました。最後は中央地区公民館 運営協議会の鈴木 要会長から修了証をもらい、閉会しました。 講師の先生方は、ご農業のこと、米作りのことを日本人として子ども 達にもっともっと知ってもらいたい、伝えていきたいと話していまし た。 農村に暮らしていてもなかなか体験するきっかけがない田んぼの学習 は楽しい発見がいっぱいです。次年度もぜひ多くの皆さんに参加して いただきたいと思っています。 ★*…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…*★ 今回ご参加いただいた小学生とお家の方にアンケートにご記入いただ きました。ご協力ありがとうございました。 平成24年度やんちゃ たんぼのひろばアンケート結果(PDF) |

田植えや稲刈りなどの作業を体験しながら稲の成長を学習するプログ

ラムやんちゃ たんぼのひろばを今年も開講します。 お米作りにまつわる行事や文化にも触れて、楽しく田んぼを体験しま しょう!ぜひご参加ください。 第1回 5月18日(土) 開講式、体験田植え 第2回 6月 田んぼの生きもの調べ 第3回 9月 体験稲刈り 第4回 12月 縄ない体験とおにぎり収穫祭 第5回 H26.1月 閉講式、餅つきとスライド観賞会 *時期や内容は変更になる場合があります。 対象:長井小学校の1〜6年生とその家族 ┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯┯ 第1回体験田植えのごあんない ■い つ:平成25年5月18日(土) 9:00〜(お昼ぐらいまで) ※雨の場合の予備日を5月19日(日)とします。参加者には電話で連絡します。 ■どこで:長井市中央地区公民館(交流センターふらり*旧勤労センター) ■内 容:開講式、米づくりのお話、体験田植え ■持ち物:長靴やサンダル、ぼうし、タオル、飲み物、よごれてもよい衣服 *はだしで田んぼに入って田植えをしますよ! ┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷┷ 詳しくはこちらから(PDF) 参加を希望する人は5月9日(木)までに、事前にお配りした案内チラシを 長井小学校の黄色のこうみんかんポストに入れるか、中央地区公民館まで お申し込みください。 【おうちの方へ】 米作りを通し、環境や食育、稲作にまつわる伝統文化を学ぶ体験学 習です。ご家族の皆さまもぜひご一緒にご参加ください。 長井市中央地区公民館 電話とFAX 0238(84)5869 Eメール:chuou-k@jan.ne.jp |

5月末に植えた苗も元気に育つ田んぼで、やんちゃ たんぼのひろばの

第2回教室が開かれました。今回は「田んぼのいきものしらべ」です。 ▽炎天下を避け、開会と閉会行事は公民館で行いました。  参加したのは長井小学校の児童13名。お兄さんやお姉さんについてき た小さなお友達も一緒に水生生物を調べました。田植え同様、裸足に なって田んぼに入ります。 ▽夏を感じさせる暑さでしたが、田んぼの泥はひんやり。毎度恒例の ドロンコぶりです(^皿^)  ▽何がいるかな?  田んぼではカエルやオタマジャクシ、イトミミズ、ユスリカなどの 水生生物を見つけることができました。参加者の皆さんは何か生き物 を見つける度に、「センセーっ!」と講師の遠藤さんやNPO法人レ インボープラン推進協議会の皆さんを呼んでは、どんな生き物なのか 熱心に聞いていました。 ▽みんなの人気者オタマジャクシは、小さなものから足の生えている まで様々いました。  熱くいきものしらべを行った後は、体をクールダウンしてくれる実験 を開始。氷と塩を寒剤として利用してシャーベットを作りました。 ▽オレンジジュースのシャーベット。みんな実験成功です。  田植えの時よりも苗の緑が濃くなり、大きく育った田んぼで夏のたん ぼの感触を満喫したいきものしらべ。たくさんの生き物がすむ元気な 田んぼだと知ることができました。 次回は9月に稲刈りを行います。それまで田んぼがどんな変化をする のか、ときどき見に来て下さいね! ...もっと詳しく |

All Rights Reserved by nagai_ck

ました。今回もNPO法人レインボープラン市民農場さんのご指導のもと、

農場の田んぼで体験させてもらいます。

▽たわわに実った稲穂

5月にみんなで植えた苗が見事な黄金色になりました(o^∇^o)…と言い

たいところですが、なぜか先に植えたはずのやんちゃの“はえぬき”が

まだ少し青く、後から植えた隣の“さわのはな”の田んぼが「はやく刈

ってくれぇ〜!」という状態になっていたため、今回はそちらの田んぼ

で体験させていただくことに。

▽けっこう色が違います。農場の人もびっくりしていました。

そうはいっても、昨年は雨で中止になってしまったたんぼのひろばの

稲刈りです。最高の天気に恵まれ、みんなで一生懸命に作業をしまし

た。

▽作業方法を教えてもらって…

▽いざスタート!

手で植えられた稲10束をひとまとめにして結ぶという作業を繰り返し

ます。大人の手なら2回いっぱいになった分を結ぶということですが、

幼児から小学5年生までの様々な大きさの手で、刈りとりするので、

わかりやすいやり方にしてくださいました。

▽束がいっぱい集まってきたら同時に杭がけ作業も…

杭1本に42束ずつ集めていきます。

▽杭を立てるための穴をあける道具はなぜか大人気

6年生は学年行事と重なってしまったのですが、日程の都合がつかず

同日に行うことに。稲刈りを楽しみにしていた皆さんゴメンナサイ。

でも、下級生の皆さんが一生懸命作業してくれました。

1時間ほど作業をすると、小さな皆さんは徐々に他のことに興味が

出てきたようで…

▽土手をゴロゴロ…(あぶないですよぉ^^;)

▽本日の最上級生・5年生は最後まで一生懸命に頑張ってくれました。

「そろそろかな…」との市民農場の先生たちの言葉を受けて体験終了。

みんなで記念撮影を行いました。

がんばってくれた参加者の皆さんお疲れ様でした。

本当の農家では稲刈りの後に直会(なおらい)という慰労会をすると

うかがったのですが、ほんのちょっとの体験のわたし達は“直会キャ

ンディ”でお疲れ様をしました。

▽杭がけによる自然乾燥です

天日干しでの乾燥がすんだらいよいよ脱穀!

次回は11月9日(土)に脱穀&縄ない体験、おにぎり収穫祭を

行う予定です。参加者の皆さんには郵送でご案内します。

お楽しみに♪