平成26年度「長井の心を育む推進事業」で公開した写真を取り上げる。

長井のまちには、その歴史の中で様々な建物があらわれては消えを繰り返してきた。現存しているものもあれば消えてしまったものもある。その時々の人々の暮らしを彩り、時代を形どってきた建物等を、大正3年・昭和9年の時間軸周辺でご覧いただく。

威厳を示す郡の建物 大正3年と昭和9年

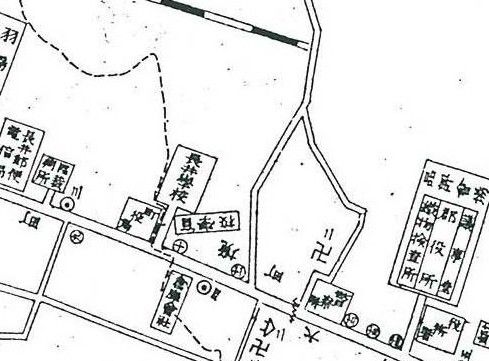

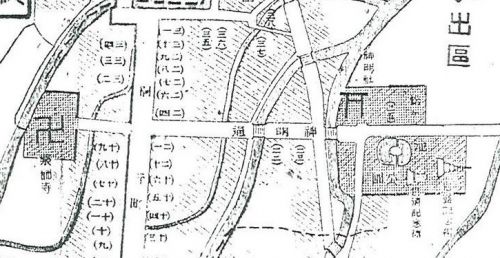

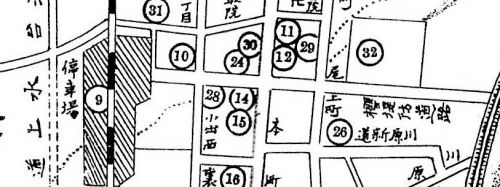

大正3年の地図

大正3年、要覧に添付された地図の部分。郡役所を南北に挟んで北に「郡会議事堂」、南に「織物事務所」、入口には「税務署」がある。十日町郵便局は長沼酒造の道路向かい近くにあった。

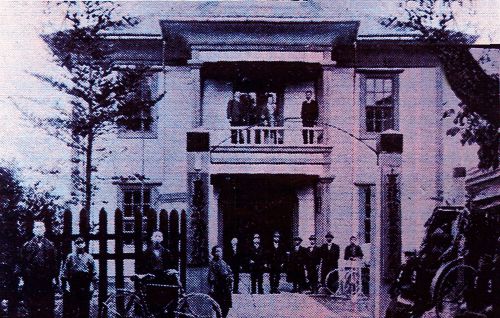

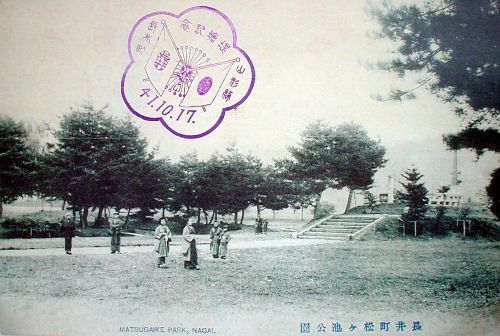

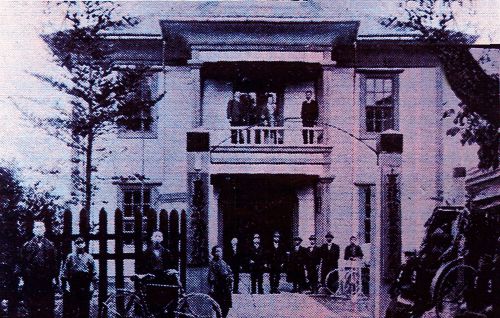

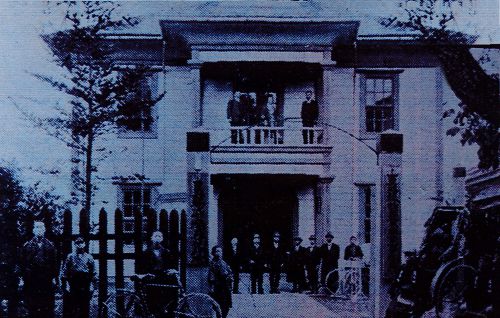

明治44年以降の写真。真ん中に明治11年築の西置賜郡役所、その北側(右)に明治44年築の西置賜郡会議事堂、南側(左)に置賜織物同業組合事務所が。整然とし門柱もあった。

明治41年の西置賜郡役所。明治11年の建設から30年後の姿である左側(南側)には織物同業事務所の北面が写る。建坪は69.6坪、15間・4.5間の一部二階建て。今でも見ることができる。

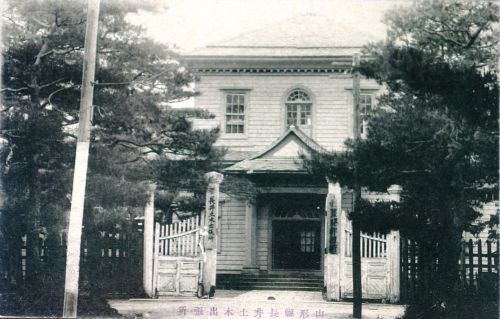

建設当初、明治44年の西置賜郡会議事堂の写真。この郡会議事堂は、実は二代目。明治44年度の郡特別会計で、郡役所の北側の郡有苗圃地に整備された。大正15年に郡制が廃止となり、郡教育会館・郡図書館に変わる。

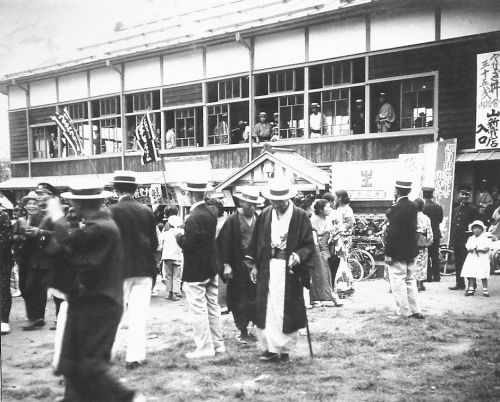

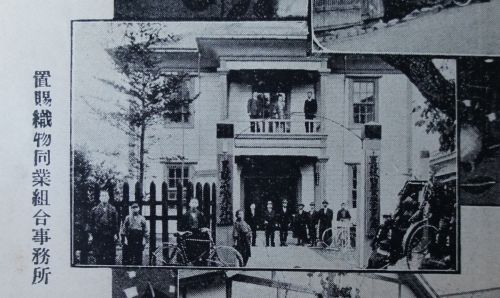

大正3年要覧のグラビアに掲載された写真。郡役所の南側にあった。表記では置賜織物同業事務所だが、建設当初は、「初代の西置賜郡会議事堂」である。上記を手直しした写真が下記に。

明治20年に建設された「初代西置賜郡会議事堂」である。6間の10間、建坪は60坪、東から見ると縦長であった。他に土蔵があったが、老朽化のため、郡役所北側に建て替えられた。二代目の郡会議事堂を建てるために、置賜織物同業組合に初代郡会議事堂を売り、その代金等を充てた。この建物は同業組合が、明治44年から大正12年まで使用、その後荒砥の繭市場に買い取られた。

大正3年当時、置賜織物同業組合事務所(初代郡会議事堂)・西置賜郡役所・西置賜郡会議事堂の3棟の擬洋風建築が並んで建っていた光景を想像すれば、まったくの見事というほかはない。しかし、電気が通じるのは大正3年であるため、威厳のある建物群ではあるが、相当暗かったに違いない。

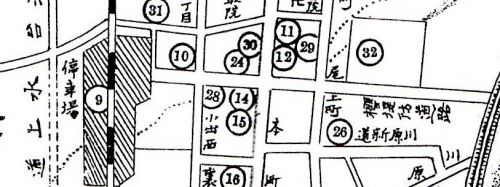

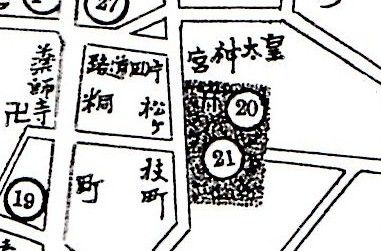

昭和9年の地図

③が「郡教育会館(旧二代目郡会議事堂)」、④の「郡農会」と⑤の「長井土木出張所」が旧西置賜郡役所に入っていた。ちなみに、②は「県立長井高等女学校」で、⑦が初代郡会議事堂の跡に建つ「長井税務署」だ。

昭和11年の要覧に掲載された旧二代目郡会議事堂。大正12年の郡制廃止に伴い、郡教育会館・郡図書館となる。大正12年3月、郡から教育会に交付された内容の記述がある。「1、議事堂敷地 2、郡会議事堂 3、郡会議事堂付属建物2棟 4、郡会及び郡参事会用器具器械 5、図書及び図書館用器具器械 6、郡有動産 7、学資貸与金」。この記述から見ると、郡会議事堂の他に、2棟の建物があった。議事堂本体のサイズはわかっていない。

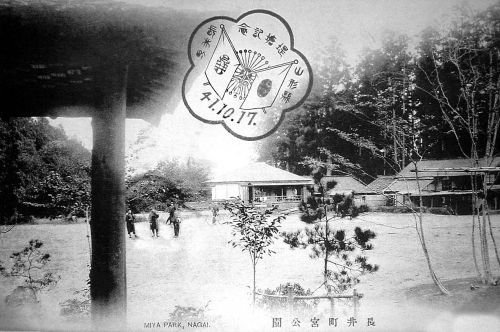

この写真は大正12年から14年の間で撮影されたもの。表札が2枚かかっているが、左側に長井土木出張所、左側に西置賜郡役所と。県が土木事務所を大正12年に設置し、大正14年には郡役所を廃止した。

建物の入口部の屋根が建設当初から大きく変更している。門柱から建物入口までの切石の敷石が確認できる。

昭和9年、このときはすでに初代郡会議事堂はない。擬洋風建築の3棟が並んでいた時代は、明治44年から昭和初期までの20年ほど。見てみたいものだ。