先週からの大寒波は日本各地で大雪に見舞われ、全国ニュースでは山形県内の積雪状況も取り上げられていましたね。皆様のお住まいの地域は大丈夫でしたでしょうか。

お子さんやご家族、そして支援者・関係者の皆様は大雪で道路状況が悪く、移動が大変だったかと思います。

さて年度末は総括として様々な会議が開催されます。本日は市町村の医療的ケア児支援会議に参加しました。

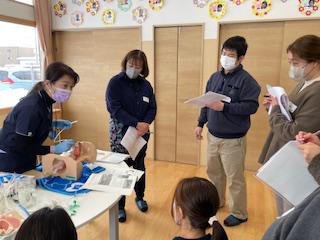

お時間を頂戴して当センターの概要・3本柱としている「相談支援」「人材育成」「情報集約・調査・共有」について、今年度の相談項目、活動状況および取り組みの事例を報告させていただきました。

また、短期入所の確保に向けた動きへの質問や災害時対応の確認も行われました。

県内全体と各地域の動きを知る貴重な機会となりました。

今回はZoomにて参加させていただきましたが、次年度も各地域を訪問させていただき、「顔の見える関係作り」に努めていきます。たくさん意見交換して共に前進できたら嬉しいです![]()

乾燥の季節、様々な感染症が流行しています。

どうぞご自愛くださいね!

(医療ソーシャルワーカー)