県社会福祉士会、高齢者権利擁護委員担当理事として、尾花沢市サービス提供事業者連絡会議の研修にお邪魔いたしました。(お顔をみながらのお話は久しぶりでした。)

「高齢者虐待と心理的支援」というタイトルをもとに

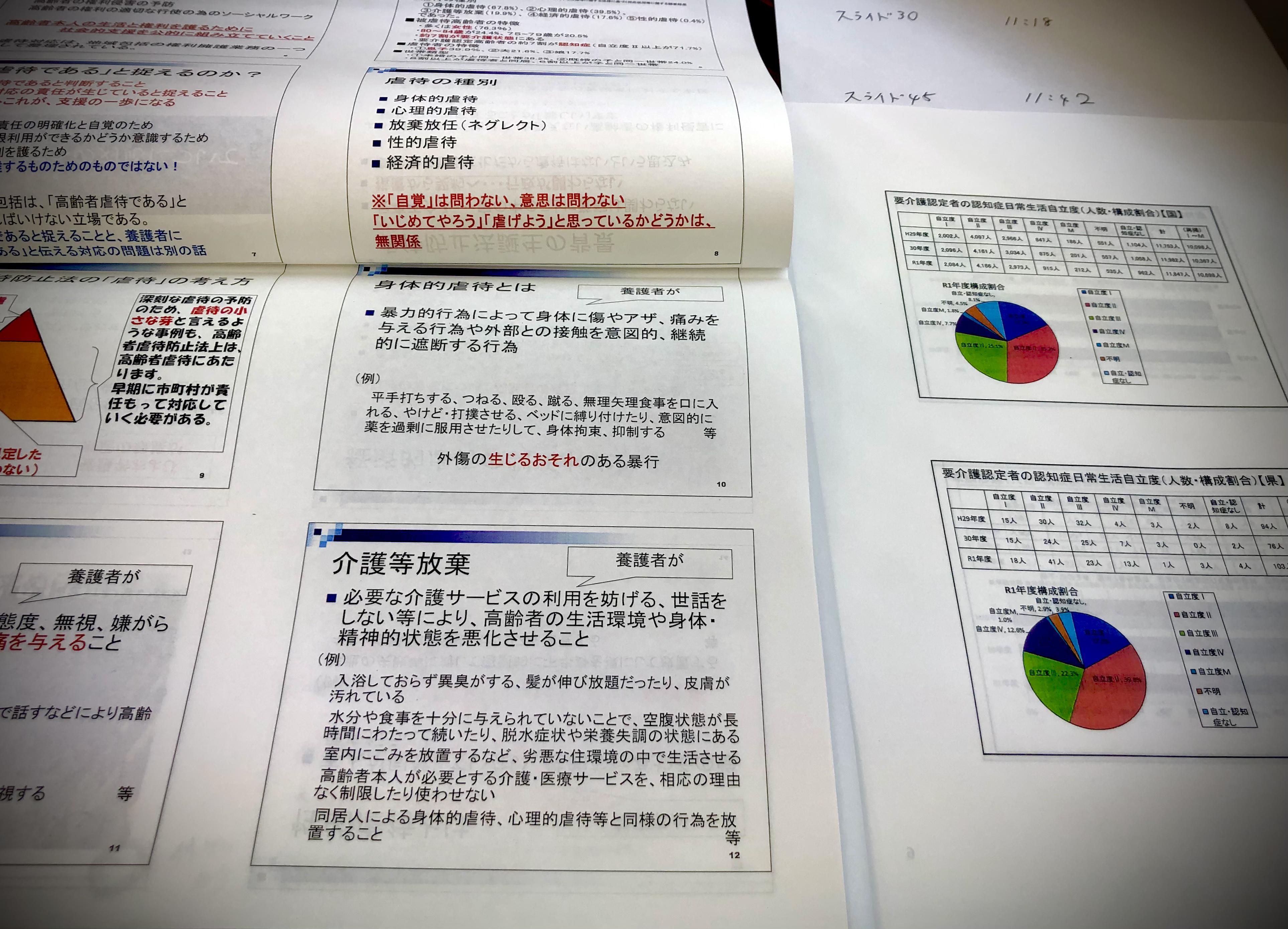

◇高齢者虐待の基礎 (介護支援に必要な知識)

◆援助者の困難感の実態を紐解いてみましょう。

という内容でお話させていただいております。

〇援助者が困難に感じた虐待ケースの特徴として

*虐待者や被虐待者の介入拒否、虐待の否認や

*援助者の虐待者や被虐待者に対する個人としての感情・認識がの影響があります。

このようなことを踏まえ、自分の中にある感情を知ることで対応の工夫ができます。緊張や困惑のポイントを書き出したりなどなど・・方法をお伝えいたしました。

支援者におけるアンガーマネジメントやリラクゼーション法「こころのもちかた」を織り交ぜ、被虐待者・虐待者・支援者の3項それぞれが抱える心情を捉え、対応を研究していけたらと思っております。

尾花沢市包括支援センターの皆さんのおもいを入れ込み、一緒に作った研修です。

自分にとても価値ある学習の機会をいただき、本当にありがとうございました。

高齢者権利擁護担当理事 菅 東洋