HOME > トップ

「虹の森けん玉大会」【長井市】西根地区公民館

長井市西根地区公民館で11月2日に第41回西根地区文化祭が開かれ、「虹の森けん玉大会」が開催されました。

長井市西根地区は競技用けん玉生産日本一として知られ、小学校と公民館が共に力を入れ、けん玉に取り組んできた経過があります。

長井市民にとって、親しみ深い伝統的な木地玩具であるけん玉文化を子ども達にも遊びを指導し、伝承するために、西根地区公民館では「虹の森けん玉塾」を開いています。

以前に、6月13日に開かれた第2回目の「けん玉塾」の活動を取材しておりますので、詳しくはこちらもご参照ください。

この日は、「虹の森けん玉塾」の最後の活動日として、けん玉大会が開催され、活動を通してのけん玉の成果が発揮される日でありました。

「けん玉塾」の締めくくりは、けん玉大会 |  けん玉の形をしたトロフィー |

全11回の活動の最終日はけん玉大会が開かれました。

出場する生徒は、当日会場にて受付が行われ、「けん玉塾」に参加されている小学生が多数参加しました。

大会の受賞者には、トロフィーやけん玉の景品などが贈られます。

けん玉技を競う予選が行われました。 |  一回一回に集中です。 |

技が成功し、笑顔がこぼれる |  真剣に取り組みます。 |

初めにトーナメントに出場する生徒を決める予選が行われました。

けん玉の技の成功、成功回数により、得点をつけ、得点上位になった生徒がトーナメントに出場できます。

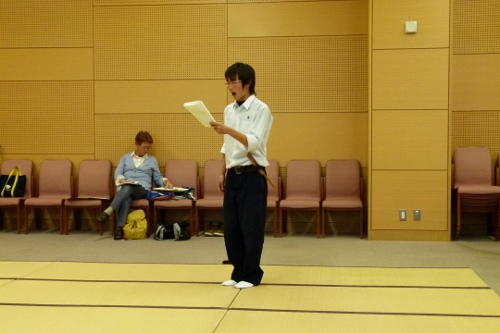

ご指導者の森先生が進行します。 |  合間にもけん玉の練習 |

けん玉技の判定を行う講師は、日本けん玉協会公認指導員の森輝彦さん(一般社団法人日本けん玉協会 長井支部)です。

これまでの活動では、森先生を中心にけん玉のご指導を行ってきました。

予選が終わり、トーナメントの空き時間にも参加生徒は仲間とけん玉技を競い合っている光景もみられました。

いよいよトーナメント出場者が決まります。

予選では、得点が10点以上の生徒と、9点以上の生徒が沢山出たので

10点以上の生徒は上級トーナメントへ。

9点以上の生徒は中級トーナメントへ。

それぞれトーナメントが行われました。

勝負中は参加生徒が見守る中、仲間の活躍を見守り、声援が飛び交っていました。

けん玉の技を真剣勝負 |  成功したら白旗があがります。 |

けん玉には何十種類の技が沢山あります。 |  クジ引きで決めた技を勝負 |

トーナメントでは、ステージにあがり、1対1でけん玉技を競います。

どのけん玉技を競うかは、くじ引きで決めます。

成功回数で勝敗が決まります。

上級トーナメント、中級トーナメントではそれぞれ技の難易度も違います。

勝ち進めば進むほどハイレベルな戦いが繰り広げられる |  技の成功!お見事です。 |

ときには、なかなか勝敗がつかない場面も。

ハイレベルな勝負が続きます。

上級トーナメントの決勝戦 |  中級トーナメントの決勝戦 |

こちらは上級トーナメントの決勝、中級トーナメントの決勝の様子です。

見事勝ち進んだ生徒が、最後の勝負。

緊張感も高まります。

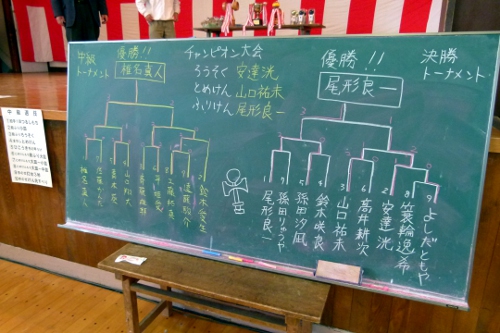

こちらはチャンピオン大会の様子です。 |  トーナメント表の結果 |

トーナメント後は、チャンピオン大会が行われました。

チャンピオン大会は、けん玉技を何回連続で成功することができるかを競います。

「ろうそく」「とめけん」「ふりけん」という3つの技ごとに、繰り広げられました。

中級トーナメント優勝の小学2年生の男子生徒 |  昨年優勝者よりトロフィーの返還 |

見事、中級トーナメントを優勝した男子生徒。

「練習をして良かったです。」と感想を述べました。

表彰式では、昨年優勝者のトロフィーが返還されました。

中級トーナメント優勝おめでとう |  3位入賞おめでとう |

優勝者、3位の生徒にトロフィーと、賞品のけん玉が授与されました。

けん玉の技術と集中力にすぐれ優秀な成績を称える賞です。

優勝トロフィーと金のけん玉 |  3位入賞の小学5年生の男子生徒 |

ここで見事3位になった小学5年生の男子生徒(写真右)にインタビュー。

感想をお聞きしました。

Q.「けん玉塾」にはいつから参加していますか?

小学1年生のときから始めたので、今年で5年目です。

Q.けん玉をやろうと思ったきっかけは何ですか?

お兄ちゃんがけん玉塾に通っていたことがあって、自分も参加しました。

|

技ができたときが嬉しいです。

Q.難しい技は「けん玉塾」で教えてもらって習得したのですか?

森先生や四釜先生に教えてもらって、できるようになりました。

Q.けん玉の級は、いま何級を持っていますか?

3級です。

Q.3級をとるまでは大変でしたか?

5年かかって3級が取れたので、大変でした。

一度うまくできなかったときがあって、「ひこうき」という技なんですけど、

そのときが大変で、3年生でなかなか成功できず、去年、4年生になってやっとできました。

Q.長井市がけん玉の生産が日本一ということは、知っていましたか?

知ってます。学校でけん玉工場に見学行ったことがあります。

Q.工場見学をしてみてどう思いましたか?

日本一はすごいなと思いました。

Q.今の子ども達は娯楽が溢れていて、昔ながらのけん玉をする機会があまりないと思うので、珍しいと思うのですが、ゲームとけん玉だったらどっちが好きですか?

ゲームもやりますが、少しけん玉の方が好きです。

でも普通に家でするより、「けん玉塾」でする方が好きです。

Q.その理由は何ですか?

僕は5年生なんですけど、5年生で「けん玉塾」に通ってる人がいないんです。

6年生と下級生ばかり。

頑張ろうと思いました。

Q.けん玉の技の中で一番好きな技はありますか?

級の認定にはない技なのですが、「空中ブランコ」という技が好きです。

Q.実際にその技をやってもらってもいいですか?

―技をやってもらいました。リクエストにお応えしていただき、ありがとうございました。

■ご指導者へインタビュー

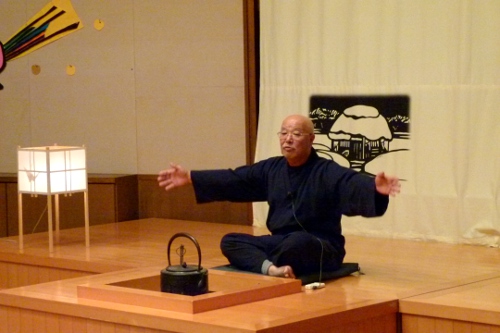

「虹の森けん玉塾」でけん玉のご指導をされている森輝彦さんに、今年度の活動を振り返って感想をお聞きしました。

ご指導者 森輝彦さん |

小さい子が多いこともあり、技を練習する機会があまり取れず、なかなか思うように技の練習が出来なかったのですが、それでもみんな楽しんで「けん玉塾」に参加してくれたので良かったと思います。

今日の「けん玉大会」に来ない子も沢山いたのですが、そういう子はけん玉遊びで楽しく参加してもらいました。

来年は技の習得に向けて、難易度をあげていきたいと思います。そして来年のけん玉大会では、もう少し技を覚えてもらって盛り上げて欲しいと思います。」

ご指導者 四釜淳悟さん |

同じく、ご指導にあたる四釜淳悟さんは、自身も子どもの頃にけん玉に親しみ、当時、森先生にけん玉を教わっていたといいます。今では子ども達にご指導にあたっています。

けん玉の習得には、子どもの頃の練習が大事だといいます。幼い頃に習ったり覚えたりしたことは大人になっても忘れない。 だからこそ、小さい頃、今のうちにけん玉を覚え、習って欲しい」と話してくれました。

■「虹の森けん玉塾」で感じたこと

デジタル時代における子ども達の娯楽の選択肢が増え、昔遊びは廃れつつあります。「昔遊び」の多くが、一人きりで遊ぶとつまらない「遊び」、少なくとも数人の遊び仲間が必要な「遊び」であることが廃れる一因となっているのではないでしょうか。

実際に「けん玉塾」に通っている児童の中には、”家でやるよりは、ここに来てみんなでやる方が楽しい”という言葉も見受けられました。

「昔遊び」はその遊び仲間が継続的に確保できてはじめて流行ることができ、その結果、下の年代の子や周りの地域に、伝え広がることが可能で、それが難しくなったこともあって多くの「昔遊び」が廃れていったと考えられます。

「けん玉塾」では、伝統的な木地玩具の遊びを体験、伝承する取り組みのほかに、仲間と一緒に遊ぶという醍醐味があります。現代社会からすると、けん玉はアナログの極め付けのような世界です。

東北のブナ林を背景とした木地師文化に通じるけん玉は、子ども達に地域の大切さを見つめさせるきっかけともなり、仲間と共に喜びや楽しさも体験できると思います。

今後の「虹の森けん玉塾」の活動も盛り上がって欲しいと思います。

「けん玉塾」は、小学生を中心に活動を行っていますが、対象が限られている訳ではなく、希望があれば大人も参加可能とのことですので、ぜひご興味がある方は来年参加されてみてはいかがでしょうか。

置賜文化フォーラム編集員の文化リスがお送りしました。

○取材日 平成25年11月2日(土)

詳細:第41回西根地区文化祭「第12回虹の森けん玉大会」

場所:西根地区公民館(長井市)

○取材協力 一般社団法人日本けん玉協会長井支部(副支部長 森輝彦さん )

西根地区公民館(長井市)

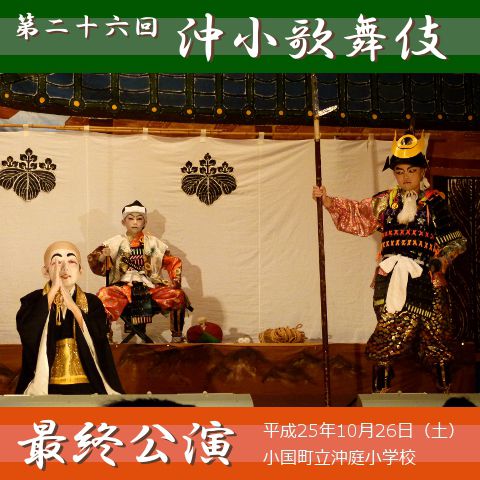

「沖小歌舞伎」最終公演③公演を終えて【小国町】沖庭小学校

沖小歌舞伎にはドラマがありました。

最終公演後、全校生徒22名と師匠を交えて、反省会が行われました。

◆沖小歌舞伎を終えて

反省会では、26年間に渡り、沖小歌舞伎の講師としてご指導してくださった古田歌舞伎保存会の2名に、児童から感謝の意が伝えられました。

4月からこれまで本格的な練習を共に行ってきた講師と生徒の絆は深いものがありました。

下級生が6年生へ向けて感謝の言葉を述べる |  児童がそれぞれの思いを語る |

沖小歌舞伎は、6年生が下級生に指導を行ってきました。

1、3、4、5年生の下級生より、6年生へ向けて感謝のメッセージをひとりひとりが伝えていました。

下級生から6年生への言葉では、

「セリフの言い方や動きなどひとつひとつ丁寧に教えてくれてありがとうございます。」

「今年で最後となる歌舞伎が6年生のおかげで大成功しました。」

「間違えたところをしっかりと教えてくれてありがとうございました。

「舞台袖での練習のときのサポートをしてくれてありがとうございました。」

などと述べました。

続いて、6年生から下級生に向けてのメッセージです。

6年生から下級生への言葉では、

「9月から毎日練習してきて、今日は本番だったけど、みんな緊張や不安に打ち勝って、完璧な演技をしていてすごいと思った。

歌舞伎は忘れられない思い出になると思う。」

「最初はみんな緊張しながら練習をしていたけど、本番では精一杯頑張れて大成功に終わることができたので嬉しかった。

春から練習をして、厳しい練習だったけど、教頭先生やお師匠様に言われたことをきちんと直して、本番に臨むことができて、頑張ってきたので本番では今までの成果を発揮することができました。」

とひとりひとりが感想を述べました。

生徒達から師匠2名に花束の贈呈です。

古田歌舞伎保存会の尾上昇十郎(本名・斉藤昇平)会長は、

「前日の練習のときは、100点に足りない分は明日にと言いましたが、今日はみな100点以上に出来ました。

長い間練習をやってきて、辛いときも寒いときも体の調子が悪いときもあったと思いますが、みなさんが頑張ってやってきたその成果が今日あらわれました。

今年は、何につけても今年が最後と言われてきました。

寂しさがあるが、最後といっても最後な訳ではありません。

みなさんがこれから新しい小学校や中学校に行ったときに、沖庭の歌舞伎があったということは、ひとつの一生忘れられない思い出になるはずです。

あとから大人になったときに、この沖小歌舞伎を思い出していただきたいと思います。」

と述べていました。

古川幹平(本名・安部幹雄)副会長は、

「最終公演が終わりました。26年間、みんなに感謝しています。

また、子ども達の顏を見ながら、自分に対しても感謝の気持ちです。

今日の公演は、上手、下手など関係なく、最後にふさわしい演技でした。

見ていただいた観客に緊張感が伝わっており、自分自身も納得しました。

沖小歌舞伎は、少子化により、今年は1年から6年生まで全員で演じました。

1年生も初参加でしたが、全員で出来て良かったです。

今日の公演は、自分の目に映り、心に残りました。

これまで、ありがとうございました。」

最後に小杉慶子校長は、

「今日は素晴らしい演技をありがとうございました。

これまで毎日見ていましたが、今日は何の心配もなく見れました。

4月から練習してきたので、体調が悪いときもあったと思います。

大変なときでも頑張るということ。

また、お師匠様や仲間に対して、教えるということも学びました。

この歌舞伎で習ったことは、他でも頑張れます。

今日は、これまで関わってくださったお師匠様、お客様、地域のみなさま、全員に感謝できる歌舞伎となりました。

みんなの頑張りのおかげです。ありがとうございました。」

と述べました。

「沖小歌舞伎」最終公演を終えた後、沖庭小学校で記念撮影

演じている児童たちは舞台上ではとても大きく見え、堂々とした演技に本当に小学生が演じているものかと思わせるものでした。

「白浪五人男」では大人の色気を感じ、「絵本太功記」では緊張感がある場面とユーモアな場面、それぞれの場面に頭で瞬時に対応し、知恵を感じさせる圧倒的な演技力でした。

けれども、化粧を落とし、普段着に着替えた児童たちを見ると、やはり小学生なのです。

身体も小さく、反省会では初々しい無邪気な表情を見せる場面も時折あります。

歌舞伎役者に変貌した舞台上と普段の学校生活、そのスイッチの切り換えに驚きつつ、この「沖小歌舞伎」が教育の一環として、これまでいかに児童たちを育て上げてきたか、考えさせられる観劇でした。

児童たちのアーチで師匠をお見送り |  26年間指導に訪れた沖小を去ります。 |

最後は全員でアーチを作り、師匠をお見送り。

生徒と師匠との深い絆とあたたかさを感じました。

師匠が沖庭小学校を去り、もうこの小学校に歌舞伎の指導に訪れることはないのです。

ときに厳しく、お客さんに納得のいく演技を見せるために。

26年間は、師匠にとっては長かったのでしょうか、短かったのでしょうか。

さまざまな思いがあったと思います。

生徒を残し、校舎を去る後ろ姿。

この光景が、私の目には深く焼き付きました。

今でも鮮明に覚えています。

閉校にめぐり合わせた児童たち。

児童たちも、閉校の意味を理解しており、最終公演の練習に励んできたといいます。

沖庭小学校で学んだ歌舞伎を活かし、“より良い楽しい学校生活が待っていますように”と帰りの車中で思いました。

沖庭小学校での公演は最後となりましたが、

11月30日(土)、飯豊町町民総合センター「あ~す」で行なわれる「置賜こども芸術祭」に出演くださいます。

開場13:00、開演は13:30となっております。

こちらの公演をもって、本当に最後ということになります。

主催は置賜文化フォーラムで、入場無料となっておりますので、

ぜひお近くの方は「沖小歌舞伎」をご覧になりませんか?

多くのみなさんにご観賞いただきたいので、ぜひお越しください。

詳細は、追ってお知らせいたします。

引き続き、置賜文化フォーラムのHPをチェックいただきますようお願い申し上げます。

置賜文化フォーラム編集員の文化リスがお送りしました。

○取材日 平成25年10月26日(土)

詳細:第26回「沖小歌舞伎」最終公演

場所:小国町立沖庭小学校(小国町)

○取材協力 古田歌舞伎保存会(会長 斉藤昇平さん)

小国町立沖庭小学校(小杉慶子 校長)

「沖小歌舞伎」最終公演②(絵本太功記 九段目編)【小国町】沖庭小学校

前回の記事では、小国町立沖庭小学校で昭和63年より続いていた「沖小歌舞伎」の最終公演の模様をお送りしました。

前回の記事でご紹介した演目「白浪五人男」は、こちらからご参照ください。

今回は、2演目目「絵本太功記 九段目~山崎合戦の場~」の模様をご紹介します。

小学校1年生から6年生まで、9名の児童による演技です。

(小学1年生:2名、4年生:3名、5年生:2名、6年生:1名)

◆第26回「沖小歌舞伎」最終公演

■沖小歌舞伎

演目:「白浪五人男~稲瀬川勢揃いの場~」

「絵本太功記 九段目~山崎合戦の場~」←今回はこちらをご紹介。

■古田歌舞伎定期公演

演目:「弁天娘女男白浪~濱松屋見世先の場~」

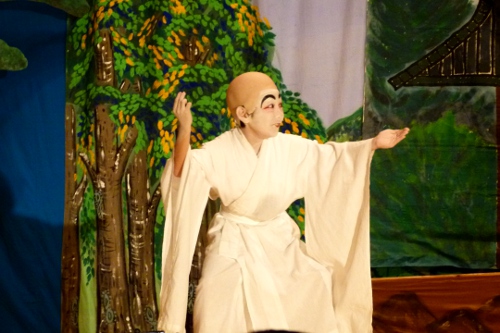

◆絵本太巧記 九段目~山崎合戦の場~

「白浪五人男」の演目のあとは、「絵本太功記 九段目」が披露されました。

「絵本太功記」は全13段からなり、主役の武智光秀が主君の小田春長を本能寺にて滅ぼし、

その仇を討たんとする眞柴久吉と戦って敗れて逃れる途中、小栗栖村の土民の竹槍に突かれ最期を遂げるまでの13日間を物語にまとめています。

作者は、当時の徳川幕府を前にはばかり、登場人物の実名を避けてもじったり、題名もわざと紛らわしくしています。

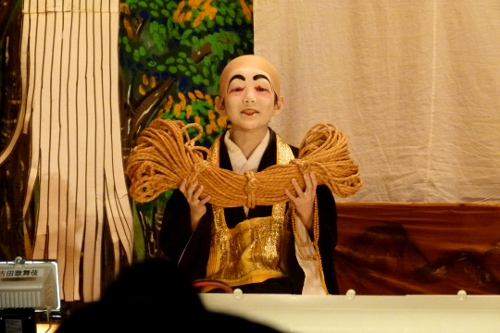

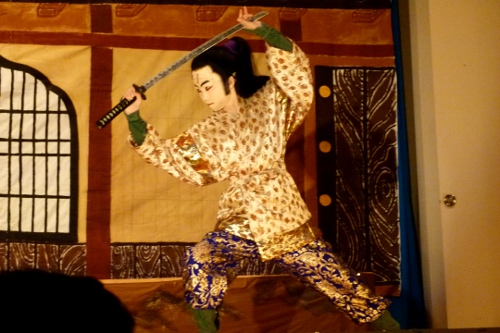

眞柴久吉と加藤正清 |  眞柴久吉を演じるのは小学4年生の男子児童 |

百姓3人と和尚 |  剣尻和尚役は小学5年生の男子児童 |

和尚と加藤正清 |  加藤正清を演じるのは小学5年生の男子児童 |

中央では「尼ケ崎の場」がしばしば上演され古田歌舞伎でも何度か演じられています。

この「九段目 山崎合戦の場」は、羽柴秀吉と明智光秀が山崎において戦った場面を面白く芝居に脚色したものです。

(眞柴)久吉の毒殺に失敗し、自らの刀で討とうととする四王天と、これに対する(加藤)正清と(眞柴)久吉。

そして、そんな緊張感の中にもひょうきんな剣尻和尚と村人たちがとてもいい味を出しています。

真柴久吉・・・羽柴秀吉がモデル。主君の小田春長(織田信長)が、同じ家来の武智光秀(明智光秀)に討たれたので、主君の仇討ちに武智と戦う。

加藤正清・・・武勇に優れた武将で、久吉の家来。モデルは加藤清正。

四王天但馬守・・・武智光秀の家来。豪勇の士である。

剣尻和尚・・・寺の住職。ひょうきんな和尚なので、村の衆には人気がある。

四王天(写真左)が登場します。 |  威圧感がある堂々たる演技 |

和尚がでたらめなお経を唱える場面 |  ひょうきんで可愛らしい和尚 |

和尚と村人たちとのやり取りに、会場が笑いに包まれます。

和尚を演じるのは、小学5年生の男子児童です。

「絵本太功記」の中では、一番セリフが長く、和尚がひとりでセリフを話す場面も数々あります。

なかでも「なむはんにぁはぁらぁみぃた」と、でたらめなお経を唱える場面では、一番笑いが起こっていました。

四王天但馬守を演じるのは小学5年生の女子児童 |  着物を脱いだ衣装も煌びやかです。 |

加藤、四王天、久吉、三人の気迫が静まり返った会場にただよいます。

眞柴に上着を脱がされる和尚 |  和尚による滑稽な場面が続く |

ここからは、和尚による滑稽な場面が続きます。

緊張感が張り詰めた会場に、和尚の素晴らしい演技によって沢山の笑いが起こりました。

全身を使って笑いを表現 |  一瞬の笑いに賭ける和尚 |

素晴らしい演技です。 |  和尚と百姓が花道を通り、舞台を後にする |

百姓役の3人とのコンビネーションも抜群で、

笑いの間のタイミングをよくわかっており、会場を沸かせていました。

真柴久吉(小学4年生)と四王天但馬守(小学5年生)。

いよいよ終盤の場面 |  四王天但馬守のポーズも決まります。 |

四王天が討ち取り |  加藤に討ち取られ |

「討ち取ったり~!」

「あっぱれあっぱれ!」

但馬守と加藤正清の組討ちとなって

舞台袖にはけていき、終了します。

◆第26回「沖小歌舞伎」終演

沖庭小学校の児童による「白浪五人男」と「絵本太功記 九段目」の2演目が終わりました。

訪れた観客らに最後の挨拶を行う児童らの姿は目に焼きつきました。

演技を終え、先生方より花束の贈呈 |  26年の歌舞伎に幕を下ろしました。 |

演技を終え、先生からねぎらいの花束をもらう児童たち。

この瞬間、これまで関わった人々の、26年間の思いの全てが詰まっているのだと感じました。

児童たちが深々と頭を下げながら、静かに幕が引いていくステージ。

いつかまた演じる機会があるならば、公演を行って欲しいと思いました。

児童たちの心の中にいつまでも刻まれて欲しいと思います。

小国町沖庭小学校の生徒は、演技が上手で素晴らしいです。

小学生がこんなにも素晴らしいパフォーマンスを披露することに驚きと感動がありました。

そして、かっこよかったですし、すごく面白かった!

鳥肌が立つシーンが何度かありましたね、本当に。

沖庭小学校の学区の少子化が進み、児童は来年度から統合される小国小学校が異なるため、

これまでと同じように保存会の指導を受けながら、歌舞伎を続けることは難しくなります。

今年度の公演で「沖小歌舞伎」は姿を消すことになります。

沖庭小学校での公演は最後となりましたが、

11月30日(土)、飯豊町町民総合センター「あ~す」で行なわれる「置賜こども芸術祭」に出演くださいます。

開場13:00、開演は13:30となっております。

こちらの公演をもって、本当に最後ということになります。

主催は置賜文化フォーラムで、入場無料となっておりますので、

ぜひお近くの方は「沖小歌舞伎」をご覧になられて欲しいと願います。

詳細は、追ってお知らせいたします。

引き続き、置賜文化フォーラムのHPをチェックいただきますようお願い申し上げます。

置賜文化フォーラム編集員の文化リスがお送りしました。

○取材日 平成25年10月26日(土)

詳細:第26回「沖小歌舞伎」最終公演

場所:小国町立沖庭小学校(小国町)

○取材協力 古田歌舞伎保存会(会長 斉藤昇平さん)

小国町立沖庭小学校(小杉慶子 校長)

「沖小歌舞伎」最終公演①(白浪五人男編)【小国町】沖庭小学校

小国町立沖庭小学校で10月26日(土)、「沖小歌舞伎」の最終公演が行われました。

沖庭小学校は今年度をもって閉校となり、来年度からは小国小学校へ統合となります。

小学校統合とともに、山あいの集落に26年間続いた歌舞伎も幕を下ろします。

子らの花道もこの日で見納めです。

子ども達、卒業生、先生方、地域住民、様々な人々の思いが詰まった最後の「沖小歌舞伎」

子ども達の最後の勇姿を取材してきました。

◆第26回沖小歌舞伎最終公演

■沖小歌舞伎

演目:「白浪五人男~稲瀬川勢揃いの場~」

「絵本太功記 九段目~山崎合戦の場~」

■古田歌舞伎定期公演

演目:「弁天娘女男白浪~濱松屋見世先の場~」

沖小歌舞伎は、沖庭小学校の子どもたちが取り組んでいる体験学習で、学区内の古田地区に伝わる地元の伝統芸能「古田歌舞伎」を学んでもらおうと、古田歌舞伎保存会の方々よりご指導を受けて、これまで地元の人たちや保護者など、地区の住民が協力して、歌舞伎の舞台づくりを支え、一緒に作り上げてきました。

山あいの古田地区に歌舞伎が伝わったのは江戸時代末期とされています。

江戸時代末期からはじまった農民芸能「古田歌舞伎」は、1958年を最後に一旦途絶えたものの、1986(昭和61)年に住民らの手で「古田歌舞伎」が復活、町の無形文化財にも指定されました。

「沖小歌舞伎」はその2年後に、体験学習の一環として始まりました。

例年、古田歌舞伎保存会から指導を受けて演技を学び、毎年古田歌舞伎と沖小歌舞伎が合同で公演を行ってきました。

◆準備風景

化粧を施すのは保護者の役目です。 |  絵本太功記の加藤正清役 |

絵本太功記の剣尻和尚役 |  弁天小僧菊乃助役も仕上げの段階です。 |

「絵本太功記」四王天但馬守役の5年生児童

子どもに化粧を施すのは保護者の役目となり、「古田歌舞伎保存会」の尾上昇十郎(本名・斉藤昇平)会長、古川幹平(本名・安部幹雄)副会長らが学校を訪れ、保護者を対象に化粧や着付けの講習会を開いてきました。

沖小歌舞伎の特徴は、地域の協力のもと、学校カリキュラムに歌舞伎が組み入れられていることです。

例年は、6年生が5年生に教え、5年生を中心に、10月の本番に備えてきましたが、少子化は急激に進み、昨年は人数が足りず、3年生以上が出演。

そして今年は閉校ということもあり、全校児童22人が出演することになりました。

全校児童22人は4月から基本的な練習を始め、9月からは保存会メンバーのご指導のもと、本格的な練習を毎日放課後、1時間半行ってきたといいます。

9月、10月の毎週金曜日は夜9時半の夜遅くまで練習に励んでいたそうです。

◆会場となる沖庭小学校体育館

古田歌舞伎・沖小歌舞伎合同公演のステージ |  約350名の観客が集まりました。 |

26年間の感謝の意をご指導者に捧げる小杉慶子校長 |  小杉慶子校長よりご挨拶 |

保護者、地元住民、集まった卒業生ら約350人が集まった体育館。

演目の前に、26年間ご指導してくださった「古田歌舞伎保存会」の方々に校長より表彰状が贈呈されました。

小杉慶子校長は、

「沖庭小学校は残念ながら本年度をもって閉じることとなり、沖小歌舞伎も最終ということになりました。今年の公演にあたりましても、保護者、地域のみなさま、古田歌舞伎の皆様、町内の小中高等学校、など沢山の方々からご支援をいただき、暖かい応援をいただきました。

本日は、先輩として歌舞伎を経験されたみなさま、歴代の教職員のみなさまにも見守って頂き、多くの方々の前で公演できますことを重ねて感謝いたします。

閉校の年にめぐりあわせた子ども達は、自分の役割をよく理解し、4月から稽古を重ねてきました。

本日はみなさまや、また26年間にわたり指導してくださいましたお師匠様に感謝をこめて、1年から6年生まで22名全員で2演目を実施いたします。」とご挨拶を述べました。

◆舞台清めの舞い「寿式三番叟」

舞台清めの舞い「寿式三番叟」 |  古田歌舞伎の演者が舞う |

オレンジ色の着物が美しい |  華麗な舞を披露 |

沖小歌舞伎の前に、舞台清めの舞いである「寿式三番叟」が、古田歌舞伎の演者によって舞われました。

カンカンカン――。と、拍子木の音が響き、体育館の舞台の幕が開きます。

袖からゆっくり歩いて出てきたのは、オレンジ色の着物に身を包み、化粧をほどこした古田歌舞伎の演者です。

華麗な舞を披露しました。

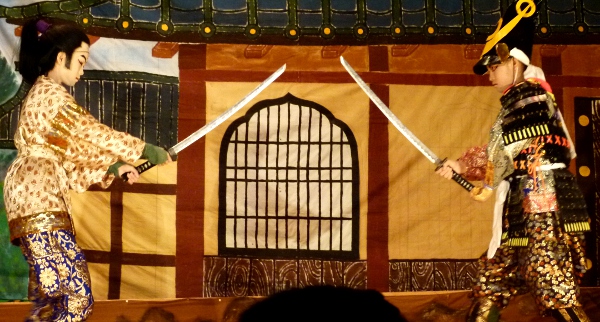

◆白浪五人男~稲瀬川勢揃いの場~

舞台袖で待機する児童ら5名 |  南郷力丸を演じる4年生の男子児童 |

演目の前に、舞台袖にお邪魔しました。

南郷力丸役の4年生の男子児童は、「教頭先生に迫力でるようにといわれたので、迫力と、声を出すように頑張りたいです。」と意気込みを話してくれました。

花道より弁天小僧菊乃助の登場 |  花道より忠信利平の登場 |

花道より赤星十三郎の登場 |  花道より南郷力丸の登場 |

花道より日本駄右衛門の登場 |  白浪五人男が揃う |

この「白浪五人男」の正式名は、「青砥稿花紅彩画 稲瀬川勢揃いの場(あおとぞうしはなのにしきえ いなせがわせいぞろいのば)」という歌舞伎台本です。

このモデルとなったのは、延享4年(1747)に獄門になった日本左衛門の一味です。

ここに出てくる五人は、いずれも天下に名高い大泥棒達ですが、大金持ちから盗みはしても、弱いものいじめはしないという「義賊」と一般の人たち呼んで、かげで拍手をしていました。

特に中心人物であった五人を白浪五人男(弁天小僧菊之助、南郷力丸、日本駄右衛門、忠信利平、赤星十三郎)と称しています。

花道から、一人一人違った模様が入ったおそろいの紫の衣装と傘といういでたちで登場します。

錦絵のような見た目の美しさも一つの見所です。

ステージに照らし出された白浪五人男。

桜の紙吹雪が舞い、堂々たるいでたちを魅せました。

見守る保護者から「日本一!」「大統領!」とかけ声が飛び交い、

華麗な衣装に身を包んで披露する子ども達の姿に、集まった観客ら約350名が食い入るような表情で見詰めていました。

見得を切る日本駄右衛門 |  見得を切る弁天小僧菊乃助 |

見得を切る忠信利平 |  見得を切る赤星十三郎 |

見得を切る南郷力丸 |  美しく、勇ましく、それぞれの役柄を堂々と演じ切る |

舞台に移った5人は七五調のリズミカルな調子で一人一人名乗りを上げ、見得を切ります。

ここがこの演目の最高の見せ場です。

大声で名乗りを上げる児童は美しく、勇ましく、それぞれの役柄を堂々と演じ切りました。

最後の舞台で「白浪五人男」を熱演する児童 |  役人と闘う姿 |

沖庭小学校の児童は、上級生が演じる「沖小歌舞伎」を見て育ち、誰もが主役を演じたいと憧れを抱いているとお聞きしました。

「白浪五人男」と「絵本太功記」の2演目では、セリフが与えられた役どころは限られています。

春から希望を取り、オーディションで役を決めるそうです。

役を与えられてからは、1学期からは総合学習の時間でセリフ覚え、2学期からは放課後も使い、ステージと花道を使用し、セリフに合わせ、動きを猛練習してきたといいます。

古田歌舞伎保存会の安部幹雄さんは、「児童はみな、閉校と最終公演の意味を深く理解しており、気合いや気持ちが演技の中に見えていた。

児童の思いと緊張感が、観客に伝わり、最終公演にふさわしいキレのある演技になった。」と話してくださいました。

◆沖庭小学校校舎

小国町沖庭小学校 |  「沖小歌舞伎」26年の軌跡が飾られています。 |

階段の踊り場にも、過去の写真が飾られています。 |  小学校の図書室 |

校舎内には、あちらこちらに26年間続いた「沖小歌舞伎」の過去の写真が飾られていました。

「沖小歌舞伎」がいかに小学校にとっての誇りだったか伝わってきます。

同時に、山あいの集落に26年間続いていた歌舞伎が終わってしまうことに寂しさも感じました。

「沖小歌舞伎」は終わってしまっても、歌舞伎をやってきたことを一生忘れずにいて欲しいと思います。

一度ではお伝えしきれなかったので、

次回の記事では、2演目目の「絵本太功記」をお伝えします。

緊張感の中にも、ひょうきんな和尚(おしょう)と村人たちがとてもいい味を出していました。

会場は多くの笑いに包まれていましたので、次回の記事もぜひご覧ください。

置賜文化フォーラム編集員の文化リスがお送りしました。

○取材日 平成25年10月26日(土)

詳細:第26回「沖小歌舞伎」最終公演

場所:小国町立沖庭小学校(小国町)

○取材協力 古田歌舞伎保存会(会長 斉藤昇平さん)

小国町立沖庭小学校(小杉慶子 校長)

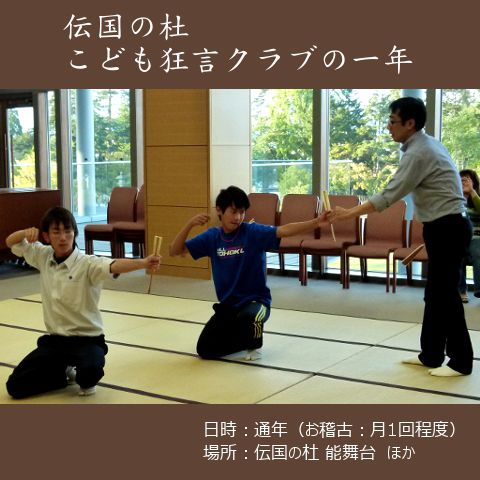

こども狂言クラブお稽古の取材【米沢市】伝国の杜

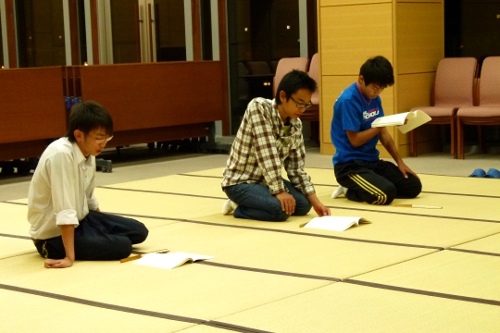

10月13日(日)に行われた「伝国の杜こども狂言クラブ」のお稽古の取材に伺いました。

こども狂言クラブの活動には、毎回密着させて頂いています。

お稽古の都度、上達していく子ども達の努力を毎回感じています。

この日は、和泉流狂言師の山下浩一郎先生のご指導のもと、演目ごとに分かれてお稽古を行いました。

◆お稽古演目(お稽古順)

狂言「盆山(ぼんさん)」

小舞「七つ子(ななつご)」

小舞「風車(かざぐるま)」

狂言「鐘の音(かねのね)」

狂言「仏師(ぶっし)」

お稽古の様子をお伝えいたします。

◆小舞「七つ子」

小舞「七つ子」謡の稽古 |  小舞「七つ子」型の稽古 |

小舞「七つ子」は、謡を1人ずつ確認していき、この日から舞の型を覚えました。

「七つ子」を全員謡えるようになる、という年間目標に沿って、

小舞「宇治の晒」のクラスの子も「七つ子」の謡を一緒にご指導いただきました。

◆小舞「風車」

小舞「風車」謡の稽古 |  小舞「風車」型の稽古 |

小舞「風車」型の稽古 |  小舞「風車」型の稽古 |

小舞「風車」は、

前半に、謡の稽古をし、

後半に舞の型をご指導いただきました。

舞の中には、”急回り”といわれる動作があり、

全身を使い、空中で回りながら着地するという難しい動きもあります。

最後には弓矢を引く動作もあり、格好良いです。

◆狂言「鐘の音」

狂言「鐘の音」稽古 |  狂言「鐘の音」稽古 |

狂言「鐘の音」稽古 |  狂言「鐘の音」稽古 |

狂言「鐘の音」は、

セリフを読みながら、狂言の動きをご指導いただきました。

ひとりで演じきる非常に難易度の高い狂言です。

12月に控えている今年度の中間発表に向けて頑張っています。

◆狂言「仏師」

狂言「仏師」の稽古 |  狂言「仏師」の稽古 |

狂言「仏師」は、セリフ読みを行いました。

山下先生のあとに続き、発声方法や発音を確認しながら、ご指導いただきました。

日中から日が暮れるまで、半日みっちりお稽古を行いました。

小中高生とはいえ、立派な演者です。

狂言の発声方法でお腹から声を出し、更に動きも合わせなければなりません。

沢山の演目を覚えなければならないですので、自主稽古を含め、子ども達ひとりひとりの並々ならぬ努力があると思います。

今年度習っている演目の、お稽古の成果を披露する、発表の日が待ち遠しく思います。

そして、伝国の杜こども狂言クラブは、来月11月17日(日)に酒田市にて狂言の発表会に出演します。

詳細は下記となります。

平成25年度県民芸術祭参加事業

平成25年度第57回酒田市民芸術祭参加事業

希望ホール開館10周年記念

「明るく楽しい笑いの舞台 第2回 酒田の狂言」

主催:八十二翁 三人の会

後援:酒田市教育委員会 他

期日:平成25年11月17日(日)13:00開場 13:30開演

会場:酒田市総合文化センター

料金:入場料500円

内容:松山能松諷社 狂言「附子」

松山小学校狂言クラブ こども狂言「盆山」

伝国の杜こども狂言クラブ こども狂言「佐渡狐」

八十二翁 三人の会 新作狂言「濯ぎ川」

置賜文化フォーラム編集員の文化リスがお送りしました。

○取材日 平成25年10月13日(日)

場所:伝国の杜 大会議室(米沢市)

○取材協力 伝国の杜こども狂言クラブのみなさん

ご指導者 和泉流狂言師 山下浩一郎さん

子ども伝統芸能について【置賜地域】

こんにちは。

置賜文化フォーラム編集員の文化リスです。

これまでブログにて置賜地域子ども伝統芸能をお伝えしてきましたが、

現在はこれらのまとめ作業に入っています。

置賜文化フォーラムWEBサイトでの公開までしばしお待ちください。

そして、まだ行っていない市町の取材は、小国町の沖小歌舞伎のみとなりました。

今年で閉校となる沖庭小学校生徒による歌舞伎です。

こちらも小学生がどのような歌舞伎を演じるのか?

楽しみなところであります。

まずは・・下調べをしなければ!

そのほかは引き続き、置賜管内の伝統芸能の取材に行って参りますので、お伝えしていきたいと思います。

こども狂言クラブの密着取材や、イベントでの高畠町の延年の舞披露など、

色々な子ども伝統芸能の催しが沢山ありますよ。

さて・・

お伝えしきれなかった動画を公開したいと思います。

◆小松豊年獅子踊

川西中学校生徒による素晴らしい獅子踊りですよ!

短くまとめたので、さくっとご覧いただけると思います。

ぜひご覧ください!

ではまた。

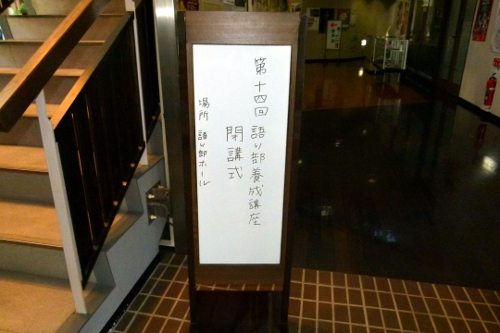

夕鶴の里語り部養成講座~閉講式~【南陽市】夕鶴の里

9月21日(土)に南陽市の夕鶴の里にて、「語り部養成講座」の閉講式が行われました。

夕鶴の里では、自主事業として、「語り部養成講座」を開講しています。

今年で14回目を迎え、講座は6月~9月まで全8回行われ、今年度は小学生から大人まで合計8名が受講しています。

心を優しく包む民話の温かさを、ぜひ多くの人に感じてもらいたいと、語り部の活動を行なっています。

夕鶴の里 外観 |  緑豊かな自然の風景が広がっています。 |

夕鶴の里語り部の館 |  語り部ホールで閉講式 |

夕鶴の里館内には、「三月のマウンテン画廊」に出展された絵画も飾ってあります。

語り部養成講座で取材に伺ったのは、今回で3回目です。

中間発表会、練習風景、そして閉講講座に伺いました。

以前の記事でもご紹介しておりますので、併せてご覧ください。

■中間発表会の取材記事

夕鶴の里 第14回語り部養成講座「公開講座」~閉講式~

日時:平成25年9月21日(土) 午後1時30分開演

会場:夕鶴の里語り部資料館 語り部ホール

主催:夕鶴の里、南陽市教育委員会

閉講式は、今年の全8回の民話語りの練習成果を披露する「発表会」形式です。

小学生5名、大人3名、講師の先生2名による発表がありました。

小学生の語り発表の様子をお伝えいたします。

☆子どもの語り

観客が見守る中、閉講講座の発表会が行われました。

テキストを見ずに語ることを目標としていますが、

途中でわからなくなったらテキストで確認しても大丈夫なので

リラックスして自分の語りを語っていました。

「おぶさろの化け物」 |  「まんじゅうこわい」 |

「橋渡んな」 |  「牛蒡と人参と大根」 |

「舌切り雀」 |  民話のタイトル |

小学校1年生から6年生までの語りが発表されました。

中間発表会から比べると、ひとりひとりが上達し、上手な語りを披露されていました。

前を向いて、しっかりとお客さんに語りかけるように発表している姿が印象深かったです。

語り発表の様子をダイジェストに動画にまとめてみましたので、こちらもご覧ください。

☆講師の先生による語り

「貧乏の神」「人間の寿命」 |  「鶴の恩返し」 |

受講生による語りの後は、講師の先生による語りもありました。

聞き入るような民話を語ってくださいました。

受講生のみなさんもお客さんも、熱心に耳を傾けていました。

たくさんの語りをお聞きした中で、個人的には「人間の寿命」と「三人の友達」というお話がとても好きです。

語り部養成講座受講生のみなさん

昔から人々は、生活の中から生まれた民話を大人たちから子ども達へ、話しことばで語り続けてきました。

しかし、今では民話を語る人が少なく、語りを受け継ぐことが難しくなりはじめています。

こうした民話は、私達が未来へ語り伝えなくてはいけない、心のふるさとです。

南陽地方には、たくさんの民話が伝わり、なかでも珍蔵寺には寺の由来として古くから、「鶴の恩返し」が語り継がれています。

由緒深いこの地に、夕鶴の里がつくられ、心を豊かにする民話を永く語り伝えていく活動が、これからも続いて欲しいと願います。

~これから開催されるイベントのお知らせ~

第14回夕鶴の里「民話まつり」

日時:平成25年10月6日(日)

会場:夕鶴の里語り部資料館 語り部ホール

時間:午後1時30分~

※入場券 1枚200円(小学生以下は無料)

内容:★語り部養成講座受講生の語り

○子どもの受講生

○大人の受講生

★民話会ゆうづるの語り

★ゲストの語り(立石おじさんの語り)

主催:夕鶴の里自主事業実行委員会

後援:南陽市教育委員会

入場券取扱い:夕鶴の里、南陽市内公民館

お問い合わせ:夕鶴の里(0238-47-5800)

ぜひ、多くの方がお越しくださいますように。

こちらも取材予定です。

置賜文化フォーラム編集員文化リスがお送りしました。

○取材日 平成25年9月21日(土)

詳細:第14回夕鶴の里語り部養成講座~閉講式~(公開講座)

会場:夕鶴の里語り部の館 語り部ホール

時間:午後1時30分~

○取材ご協力 夕鶴の里・語り部の館(南陽市)

夕鶴の里 語り部養成講座受講生のみなさん

民話会ゆうづるのみなさん(南陽市)