6月19日に紹介した新田の山崎神社境内に宝山塔が建立されています。

江戸時代、減免を認めさせた大沼金右衛門(剃髪して宝山と号す)への報恩塔です。

新田地区はその名のとおり、江戸時代に新たに開拓された村で川樋新田と称していました。

新しく田畑を開発した村は収穫高が少なく、本田の村より年貢が安いのが普通でしたが、米沢藩の厳しい検地により本田の川樋村と同じ年貢率(税率)でした。

そのため、新田村の農民たちの生活は苦しく、食べるものも事欠く状況でした。

時の肝煎(村長)大沼金右衛門は米沢藩庁に年貢減免を何度も嘆願しました。

やがて年老いた金右衛門は肝煎を譲り、お坊さんとなって「宝山」と名乗り、領内の神社仏閣にお祈りして回りました。

その甲斐あって、寛文七年(1667年)に米沢藩は新田村の窮状を認め、年貢率23%を13%に減免する命令が出ました。

村人たちは藩庁へのはばかりがあり、公けに感謝することは出来ませんでした。

約200年後の嘉永六年(1853年)、金右衛門の恩を忘れないように「宝山塔」を建立しました。

参考:南陽市史・市報なんよう(平成29年1月1日号)

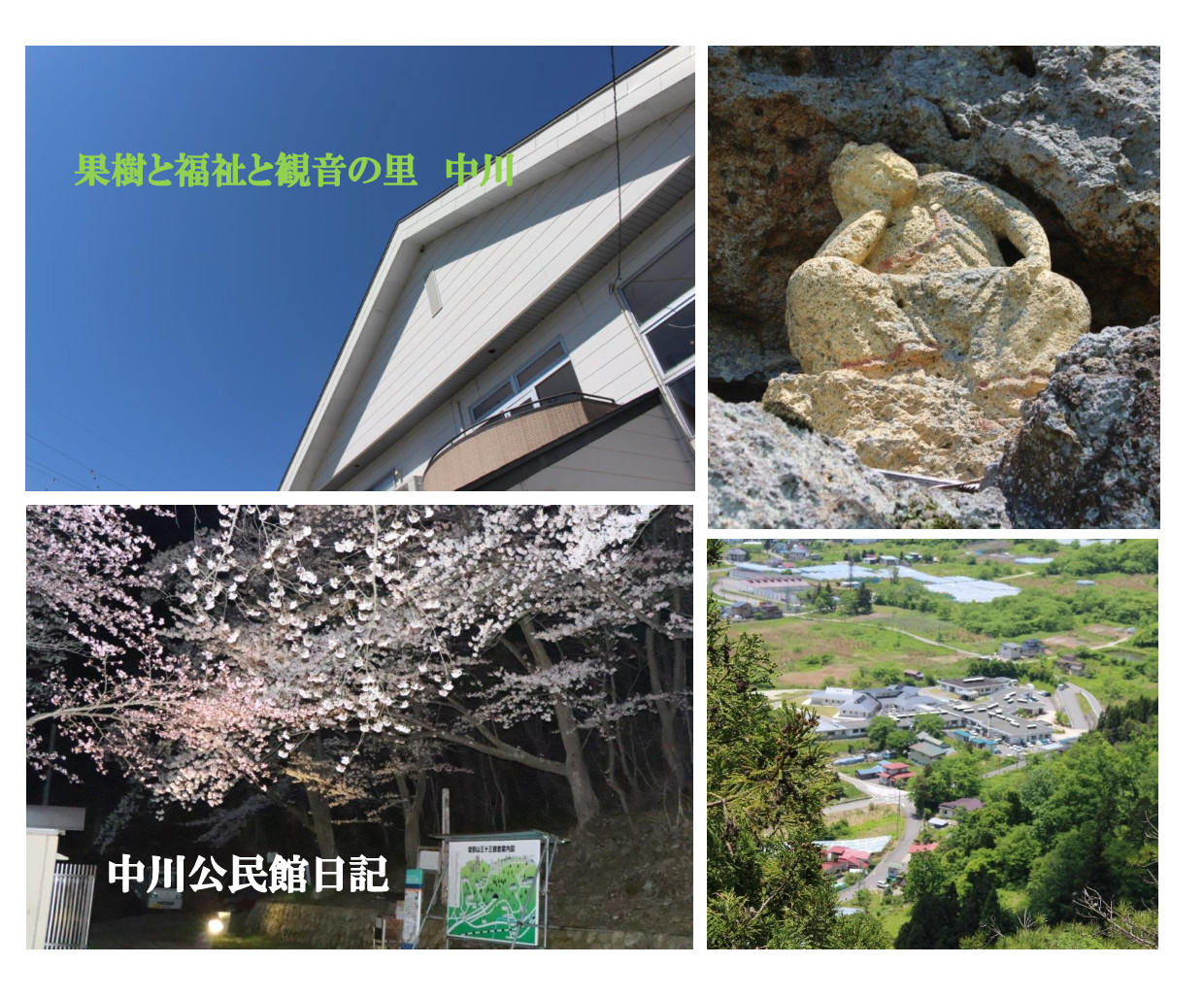

2枚目の画像は神社入口の遠景です。

この記事へのコメントはこちら