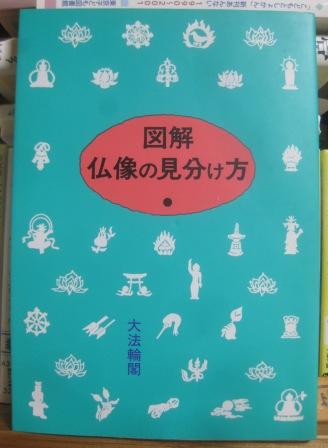

大法輪編集部:編 (大法輪閣 1992年8月10日発行)

なんともうしましょうか、「僧侶なんだから仏像には詳しいでしょ?」そう聞かれるとちょいと辛いものがありまして、申し訳ないけど「解らない仏像はいっぱいあるよ」、と答えています。

あまり納得されないかもしれませんが、しかたがありません。

むしろ、仏像に関する専門家は、仏教美術を専門とする学芸員や仏師の方がはるかに広く深い知識を持ってらっしゃいます。

ですから、私は、彼らによく教えてもらっています。

私のお寺のご本尊は不動明王。

お寺と奥の院のお不動様の両方とも立ち姿です。

ただ、私が見た限りでもその作風は異なっており、時代も違うようです。

お不動様でも、坐像もありますし、その他独特なお姿をしているのもあります。

比較的、姿よ持っている紋などが特徴的なもので、解りやすい仏像の一つの言っていいでしょう。

数年前、初めて依頼を受けて、ある集落へお地蔵さん(地蔵菩薩)の御堂改修工事のためご供養に行きました。

仏像は石造で立派なお姿でしたが、豪雪地ゆえ、お堂の傷みが激しく、しばらくの間御祭りをお休みしていたとのことでした。

ただ、ご供養ししばらく眺めていたら、どうもその顔や姿、手にもっている蓮の花など、観音様にしか見えなくなってしまいました。

お地蔵さまの特徴である、人間らしいお姿とか寶珠や錫杖というものも持っていないし・・・。

意を決して、代表の方に「この仏さまは、観音さんではありませんか」と尋ねてみました。

「いやぁ、おらだは昔からお地蔵さまってお参りしったぜ」とのことでした。

「そうですか・・・」ということになりましたが、どうも納得できない想いです。

その後、改修工事を終えて、開眼供養を修めさせていただきました。

地蔵経という本には、お地蔵さまは人を教化し導くために、様々な形に姿を変えると書いてあります。

そうだとしたら、お地蔵さんが観音様に姿を変えたとしても不思議ではないことになりますね。

それ以降、その集落からはお祭りに呼ばれなくなりましたので、お参りに行く機会も得られないでおりますが。

様々な仏さまの姿を知って、その願いをお経などから学ぶ姿勢は必要でありますね。

この記事へのコメントはこちら